Magazinrundschau

Die Magazinrundschau

Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.

14.04.2003. Der New Yorker beobachtet die Plünderungen in Bagdad. Im Spiegel feiert Tom Tykwer den neuen Film von Paul Thomas Anderson: "Punch-Drunk Love". Die NYT Book Review staunt über einen Reporter, der im Dienst pokerte und dabei reich wurde. Das TLS feiert die Ankunft eines dostojewskihaften Helden in der englischen Literatur. Umberto Eco fragt sich im Espresso, warum Amerika seine teuerbezahlten Eierköpfe missachtet. Im Express nennt Taslima Nasrin den Islam eine Folter für Frauen. In der NY Review of Books erklärt Jason Epstein, warum George W. Bush nicht Käpt'n Ahab ist.

New Yorker (USA), 21.04.2003

Viel Lesestoff, mal wieder. Auch in dieser Woche hat Jon Lee Anderson einen "Letter from Baghdad" geschickt, in dem er den Zusammenbruch der Stadt und das völlige Chaos darin schildert. "Ein Lastwagen fuhr vorbei, darauf ein gestohlener Polizeiwagen mit zertrümmerter Windschutzscheibe. Vor einem Kaufhaus hatte jemand mehrere Turnschuhschachteln made in China zurückgelassen, mehrere Männer durchsuchten sie. Die meisten Schachteln enthielten nur einen einzelnen Schuh. Jetzt kamen noch mehr Marines. Sie hatten jedem ihrer Panzer einen Namen aufgesprüht (...): 'Mörder', 'Blutbad', 'Kalter Stahl', 'Verrückter Zug' und auf einem stand 'Haben Sie Öl?' Ich fragte meine Übersetzer Khifa, was er bei all dem, was wir zu sehen bekamen, empfand. 'Ich bin sehr, sehr glücklich', antwortete er. 'Aber gleichzeitig ist mir nach Heulen zumute. Genau das gleiche passierte 1991, deshalb wurde Saddam danach gebraucht. Weil er die Ordnungsmacht (police station) repäsentierte."

Viel Lesestoff, mal wieder. Auch in dieser Woche hat Jon Lee Anderson einen "Letter from Baghdad" geschickt, in dem er den Zusammenbruch der Stadt und das völlige Chaos darin schildert. "Ein Lastwagen fuhr vorbei, darauf ein gestohlener Polizeiwagen mit zertrümmerter Windschutzscheibe. Vor einem Kaufhaus hatte jemand mehrere Turnschuhschachteln made in China zurückgelassen, mehrere Männer durchsuchten sie. Die meisten Schachteln enthielten nur einen einzelnen Schuh. Jetzt kamen noch mehr Marines. Sie hatten jedem ihrer Panzer einen Namen aufgesprüht (...): 'Mörder', 'Blutbad', 'Kalter Stahl', 'Verrückter Zug' und auf einem stand 'Haben Sie Öl?' Ich fragte meine Übersetzer Khifa, was er bei all dem, was wir zu sehen bekamen, empfand. 'Ich bin sehr, sehr glücklich', antwortete er. 'Aber gleichzeitig ist mir nach Heulen zumute. Genau das gleiche passierte 1991, deshalb wurde Saddam danach gebraucht. Weil er die Ordnungsmacht (police station) repäsentierte."Mehr zum Thema: David Remnick fragt sich, ob sich der Krieg womöglich als "endlos" erweisen könnte und kommentiert Amerikas Verantwortung für den Irak. Hampton Sides porträtiert den Al-dschasira-Reporter Al-Issawi, und Ben McGrath besuchte eine Community irakischer Juden in Queens.

Weitere Texte: die Erzählung "What You Pawn I Will Redeem" von Sherman Alexie, und eine Reihe kleiner persönlicher Beiträge zum Thema "Sie sind gefeuert!" von Donald Atrim, Akhil Sharma, Antonya Nelson, Peter Trachtenberg und Julian Barnes. Barnes etwa erzählt, wie er einst von Rupert Murdoch geschasst wurde und diesem später trotzdem jenen Satz widmete, den er heute "am meisten zu bereuen" habe.

Günter Grass' Roman "Im Krebsgang" ist nun auch in den USA erschienen (Harcourt), und für den New Yorker hat John Updike die Rezension übernommen. David Denby widmet sich anlässlich einer Neuauflage Theodore Dreiser und seiner "American Tragedy", außerdem gibt es Kurzbesprechungen, darunter einer Studie über Handel im Mittelalter.

Weitere Besprechungen: John Lahr stellt zwei aktuelle Theaterinszenierungen vor, und Anthony Lane schreibt ausführlich über den Film "Lilya 4-Ever" des schwedischen Regisseurs Lukas Moodysson.

Nur in der Printausgabe: eine Reportage über Fertighochzeiten von Wal-Mart, eine Anleitung, wie man gewinnbringend die Stadt verklagt, ein Text über Sklaverei in Süd-Florida, ein Porträt des letzten Hollywood-Tycoons und Universal-Chefs Lew Wasserman, eine Reportage über Frauen, die auf Kaution entlassen wurden und abhauten, sowie Lyrik von Paul Muldoon, Michael Ryan und Saskia Hamilton.

New York Review of Books (USA), 01.05.2003

Jason Epstein, früher Cheflektor bei Random House, fühlt sich durch den Irakkrieg an Käpt'n Ahabs präventiven Erstschlag gegen das Böse in Gestalt von Moby Dick erinnert, muss aber zugeben, dass der Vergleich zwischen der Pequod und George W. Bushs Weißem Haus ein wenig hinkt. "Ahabs fehlendes Bein und die Zerstörung der Twin Towers sind durchaus vergleichbare symbolische Verluste wie auch Dick Cheneys verpasste Gelegenheit, Saddam Hussein zu töten. Allerdings wird der Irak nicht die Vereinigten Staaten zerschmettern und untergehen lassen wie der Wal es mit der Pequod tat. George Bush ist auch kein ergrauter Monomane, dessen Blick allein Terror bedeutet, sondern ein unerfahrenes Instrument neokonservativer Ideologen, die seit dem Ende des Kalten Krieges von einem missionarischen Eifer besessen sind, die Welt zu amerikanisieren, so wie frühere Reiche auch einmal hofften, die Welt zu romanisieren, christianisieren, arabisieren, anglisieren, napoleonisieren, germanisieren und zu kommunisieren."

Einen nicht ganz aktuellen, aber dafür umso durchdachteren Bericht schickt Tim Judah aus Bagdad, wo er die Kriegswochen verbracht hat: "Was sich in Bagdad schnell herausstellte, war, dass die 'Schock und Schrecken' die Iraker überhaupt nicht schockte oder schreckte. Praktisch jeder, mit dem ich sprach, erklärte mir, dass die Iraker in den achtziger Jahren Krieg gegen den Iran geführt haben, in dem insgesamt eine Million Menschen starben. 1990 marschierte der Irak in Kuweit ein, 1991 führte er den Golfkrieg gegen die USA und ihre Alliierten, wobei Tausende von jungen Soldaten ums Leben kamen und Bagdad bombardiert wurde. 1998 wurde die Stadt erneut bombardiert. Seit der Invasion in Kuweit lebt das Land unter den Internationalen Sanktionen. Wenn Raketen in Saddams Palästen oder Ministerien im Stadtzentrum einschlugen, nun ja, dann sagten sie einfach: "Wir sind daran gewöhnt".

Weitere Artikel: Ian Buruma diskutiert Paul Bermans neues Buch "Terror and Liberalism", in dem der Mitarbeiter des New Republic den Krieg gegen den Terror (einschließlich gegen den Irak) als Behauptungskampfs des westlichen Liberalismus verteidigt, als ein Projekt Lincolnscher Größe. Elizabeth Drew stellt zwei Bücher vor, die sich einen weiteren Strippenzieher aus George Bush Entourage vorknöpfen: Karl Rove (mehr hier), den einflussreichsten Präsidenten-Berater, den das Weiße Haus je gesehen hat und dessen Karriere sich von Beginn an durch schmutzige Tricks auszeichnete.

Der Dichter Charles Simic (mehr hier) ist tief beeindruckt von Susan Sontags Buch über Kriegsfotografie, "Regarding the Pain of Others". Sie habe damit genau das Buch geschrieben, vor dem alle anderen gekniffen hätten. Und Michael Tomasky schwärmt von William Langewiesches Buch "American Ground: Unbuilding the World Trade Center": Hier klinge die Berichterstattung über ground zero endlich wieder nach Journalismus und nicht nach ausgedehnter Therapiesitzung (Auszüge hier und hier).

Einen nicht ganz aktuellen, aber dafür umso durchdachteren Bericht schickt Tim Judah aus Bagdad, wo er die Kriegswochen verbracht hat: "Was sich in Bagdad schnell herausstellte, war, dass die 'Schock und Schrecken' die Iraker überhaupt nicht schockte oder schreckte. Praktisch jeder, mit dem ich sprach, erklärte mir, dass die Iraker in den achtziger Jahren Krieg gegen den Iran geführt haben, in dem insgesamt eine Million Menschen starben. 1990 marschierte der Irak in Kuweit ein, 1991 führte er den Golfkrieg gegen die USA und ihre Alliierten, wobei Tausende von jungen Soldaten ums Leben kamen und Bagdad bombardiert wurde. 1998 wurde die Stadt erneut bombardiert. Seit der Invasion in Kuweit lebt das Land unter den Internationalen Sanktionen. Wenn Raketen in Saddams Palästen oder Ministerien im Stadtzentrum einschlugen, nun ja, dann sagten sie einfach: "Wir sind daran gewöhnt".

Weitere Artikel: Ian Buruma diskutiert Paul Bermans neues Buch "Terror and Liberalism", in dem der Mitarbeiter des New Republic den Krieg gegen den Terror (einschließlich gegen den Irak) als Behauptungskampfs des westlichen Liberalismus verteidigt, als ein Projekt Lincolnscher Größe. Elizabeth Drew stellt zwei Bücher vor, die sich einen weiteren Strippenzieher aus George Bush Entourage vorknöpfen: Karl Rove (mehr hier), den einflussreichsten Präsidenten-Berater, den das Weiße Haus je gesehen hat und dessen Karriere sich von Beginn an durch schmutzige Tricks auszeichnete.

Der Dichter Charles Simic (mehr hier) ist tief beeindruckt von Susan Sontags Buch über Kriegsfotografie, "Regarding the Pain of Others". Sie habe damit genau das Buch geschrieben, vor dem alle anderen gekniffen hätten. Und Michael Tomasky schwärmt von William Langewiesches Buch "American Ground: Unbuilding the World Trade Center": Hier klinge die Berichterstattung über ground zero endlich wieder nach Journalismus und nicht nach ausgedehnter Therapiesitzung (Auszüge hier und hier).

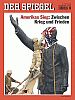

Spiegel (Deutschland), 14.04.2003

In einer langen Besprechungen feiert Tom Tykwer den neuen Film von Paul Thomas Anderson: "Punch-Drunk Love" sei das Film-Ereignis des Jahres - in "inhaltlicher und gestalterischer" ebenso wie "subversiver" und "visionärer" Hinsicht. Quasi in Ergänzung zu Michael Moores Dokumentarfilm "Bowling for Columbine" biete Andersons Film "das Psychogramm eines Vereinzelten, der wie ein Fisch im Netz des Systems zappelt." Zugleich hat Tykwer schon lange nicht mehr "etwas so Andersartiges im populären Kino" gesehen: "'Punch-Drunk Love' ist weniger eine Erzählung als vielmehr ein Gedicht; oder ein Tanz; oder eine Melodie; oder vielleicht gar ein Gemälde - ein abstraktes, das sich 24-mal in der Sekunde verändert. Ein Film, der narrativ so schlüssig ist wie ein Bild von Jackson Pollock (und ähnlich emotional mitreißend) - oder wie eins von Jeremy Blake. So heißt der Künstler, dessen amorphe Farbspiele Andersons Film ab und zu gänzlich auflösen, ihn in einen sich sanft aus den Fugen dehnenden Keilrahmen verwandeln, auf dem zu delirierender Musik Farbe fließt wie in einem nervösen Kollektivtraum von Mark Rothko und Gerhard Richter."

In einer langen Besprechungen feiert Tom Tykwer den neuen Film von Paul Thomas Anderson: "Punch-Drunk Love" sei das Film-Ereignis des Jahres - in "inhaltlicher und gestalterischer" ebenso wie "subversiver" und "visionärer" Hinsicht. Quasi in Ergänzung zu Michael Moores Dokumentarfilm "Bowling for Columbine" biete Andersons Film "das Psychogramm eines Vereinzelten, der wie ein Fisch im Netz des Systems zappelt." Zugleich hat Tykwer schon lange nicht mehr "etwas so Andersartiges im populären Kino" gesehen: "'Punch-Drunk Love' ist weniger eine Erzählung als vielmehr ein Gedicht; oder ein Tanz; oder eine Melodie; oder vielleicht gar ein Gemälde - ein abstraktes, das sich 24-mal in der Sekunde verändert. Ein Film, der narrativ so schlüssig ist wie ein Bild von Jackson Pollock (und ähnlich emotional mitreißend) - oder wie eins von Jeremy Blake. So heißt der Künstler, dessen amorphe Farbspiele Andersons Film ab und zu gänzlich auflösen, ihn in einen sich sanft aus den Fugen dehnenden Keilrahmen verwandeln, auf dem zu delirierender Musik Farbe fließt wie in einem nervösen Kollektivtraum von Mark Rothko und Gerhard Richter."Frank Hornig denkt noch einmal über die Rolle der Kriegsberichterstatter im Irakkrieg nach. Zwei Fragen prägen für ihn die Debatte um das "Verhältnis von Medien und Militär auf dem Schlachtfeld": Warum mussten erstens so viele Journalisten (bisher zwölf) in diesem Krieg sterben? "Gehört das zum Berufsrisiko? Oder handelt es sich um gezielte Attacken auf die unabhängige Presse - am Ende gar um Kriegsverbrechen? Und was hat, zweitens, der Aufmarsch der Medien am Golf gebracht? ... Wie unabhängig und authentisch konnten die Korrespondenten aus Bagdad wirklich berichten?" Das, so Hornig, wird sich jetzt erst herausstellen, wenn Journalisten den Irak wieder frei bereisen dürfen.

Im Print gibt es Artikel zu Charles Saatchis Kunstsammlung, zu den Krimis von Friedrich Ani, über Helge Schneiders Inszenierung eines von ihm verfassten Musicals sowie den neuen Roman von Walter Moers. Und im Rahmen des "Nachkriegs"-Irak-Titels erzählen zwei Ex-GIs vom "Reiz des Tötens im Krieg und dem Horror danach". Weiterhin unter anderem: wie die Militärs die Wirkung ihrer neuen Waffensysteme bewerten, wie Schröder nun wieder "Anschluss an Washington" sucht und was die Kriegsergebnisse für die Kurden bedeuten werden.

Times Literary Supplement (UK), 11.04.2003

Michael A. Bernstein feiert das literarische Debüt seines Kritikerkollegen James Wood, der mit seinem Roman "The Books Against Gods" zum erstenmal England einen Helden von dostojewskihafter Zerrissenheit geschenkt hat. Laut Bernstein hat dies bisher der wohlbegründete englische Widerwille gegen übertriebene Selbstdarstellung verhindert, wie sie die "Aufzeichnungen aus einem Kellerloch" auszeichnen. "Der Erzähler Thomas Bunting, ein chronischer Lügner, verlassener Ehemann und beruflicher Versager" ist ein direkter Erbe des Ich-Erzählers aus den "Aufzeichnungen aus einem Kellerloch", meint Bernstein. Wie sein russischer Vorgänger leide Bunting "unter dem, was Dostojewski als 'Überbewusstsein' beschreibt, das sein Opfer unfähig macht, irgendetwas zu sein: er kann weder bösartig noch freundlich sein, weder ein Schuft noch ein anständiger Mensch, weder ein Held noch ein Insekt." Und schon in Woods fulminantem ersten Satz sieht Bernstein das ganze Tableau an Unverschämtheit, Blasphemie und Schuld ausgebreitet, das den Leser in diesem Buch erwarte: "Ich verleugnete meinen Vater dreimal, zweimal bevor er starb, einmal danach".

Michael A. Bernstein feiert das literarische Debüt seines Kritikerkollegen James Wood, der mit seinem Roman "The Books Against Gods" zum erstenmal England einen Helden von dostojewskihafter Zerrissenheit geschenkt hat. Laut Bernstein hat dies bisher der wohlbegründete englische Widerwille gegen übertriebene Selbstdarstellung verhindert, wie sie die "Aufzeichnungen aus einem Kellerloch" auszeichnen. "Der Erzähler Thomas Bunting, ein chronischer Lügner, verlassener Ehemann und beruflicher Versager" ist ein direkter Erbe des Ich-Erzählers aus den "Aufzeichnungen aus einem Kellerloch", meint Bernstein. Wie sein russischer Vorgänger leide Bunting "unter dem, was Dostojewski als 'Überbewusstsein' beschreibt, das sein Opfer unfähig macht, irgendetwas zu sein: er kann weder bösartig noch freundlich sein, weder ein Schuft noch ein anständiger Mensch, weder ein Held noch ein Insekt." Und schon in Woods fulminantem ersten Satz sieht Bernstein das ganze Tableau an Unverschämtheit, Blasphemie und Schuld ausgebreitet, das den Leser in diesem Buch erwarte: "Ich verleugnete meinen Vater dreimal, zweimal bevor er starb, einmal danach".Paul Bindung erinnert an den vor 25 Jahren gestorbenen englischen Literaturkritiker F. R. Leavis (mehr hier), dessen Hang zum individuellen Standpunkt ihn ebenso legendär wie einsam machte. "Die USA lehnte er gänzlich ab. Die britische Aristokratie mochte er nicht, er verabscheute Bloomsbury und verachtete die gesamte Kultur der Arbeiterklasse seit der Industriellen Revolution. Er verschwendete keine Zeit an Männer, die Tottenham Hotspur unterstützten, und keine an Frauen, die Bingo spielten."

Sehr gelungen findet Paul Duguid Georgina Ferrys Buch "A Computer Called LEO", den die Eiskrem-Firma Lyons in den fünfziger Jahren entwickelte. Dreitausend Kabel waren für das revolutionäre Ungetüm zusammengeknotet worden, sein Prozessor war allerdings nicht einmal so leistungsstark wie der Chip auf einer klingenden Grußkarte. Erich Segal empfiehlt Thomas F. Scanlons Studie "Eros and Greek Athletics" zur erotischen und sexuellen Dimensionen des Sports in der griechischen Antike.

Espresso (Italien), 17.04.2003

Umberto Eco kann es in seiner Bustina kaum fassen. Vor zwei Wochen hatte er an gleicher Stelle vermutet, George Bush & Co (ein ausführlicher Artikel im Espresso über die Neokonservativen hier, ein Interview mit Vordenker Robert Kagan hier, ein Gespräch mit seinem Kontrahenten Noam Chomsky hier) führten einen Krieg ohne Kultur, hätten sich also nie über die Zivilisation des Landes informiert, das sie gerade überrollten. "Es wäre interessant zu sehen", fährt er fort, "welche Kriege ohne die Geringschätzung oder Missachtung der anderen Kultur geführt worden sind, und welche hingegen schon von Beginn an aus einem Akt der Ignoranz heraus geboren wurden. Es scheint sicher zu sein, dass der irakische Konflikt einer war, den das Militär begonnen hat, ohne vorher die Universitäten zu befragen, aus einem alten Misstrauem der rechten Amerikaner gegenüber den 'Eierköpfen' heraus, oder wie es Spiro Agnew ausdrückte, den 'affektierten Snobs'. Es ist wirklich ein Jammer, dass das mächtigste Land der Erde so viel Geld für das Studium seiner besten Geister ausgibt, um ihnen nachher nicht zuzuhören."

Umberto Eco kann es in seiner Bustina kaum fassen. Vor zwei Wochen hatte er an gleicher Stelle vermutet, George Bush & Co (ein ausführlicher Artikel im Espresso über die Neokonservativen hier, ein Interview mit Vordenker Robert Kagan hier, ein Gespräch mit seinem Kontrahenten Noam Chomsky hier) führten einen Krieg ohne Kultur, hätten sich also nie über die Zivilisation des Landes informiert, das sie gerade überrollten. "Es wäre interessant zu sehen", fährt er fort, "welche Kriege ohne die Geringschätzung oder Missachtung der anderen Kultur geführt worden sind, und welche hingegen schon von Beginn an aus einem Akt der Ignoranz heraus geboren wurden. Es scheint sicher zu sein, dass der irakische Konflikt einer war, den das Militär begonnen hat, ohne vorher die Universitäten zu befragen, aus einem alten Misstrauem der rechten Amerikaner gegenüber den 'Eierköpfen' heraus, oder wie es Spiro Agnew ausdrückte, den 'affektierten Snobs'. Es ist wirklich ein Jammer, dass das mächtigste Land der Erde so viel Geld für das Studium seiner besten Geister ausgibt, um ihnen nachher nicht zuzuhören."Ansonsten kündigt Roberto Gatti die Wiedergeburt des Jazz an - auf der ganzen Welt im Allgemeinen und in Italien im Besonderen. Wilde Festivals, Chartbreaker, neue Clubs, berühmte Künstler. Der Spaghetti Jazz war noch nie so "spritzig, harmonisch, kurz, so exzellent" wie im Augenblick, jubelt er. Giuliana Bruno (homepage), vom Espresso als akademischer Superstar gefeiert, spricht über ihren "Atlante delle emozioni" (dauert wohl noch, hier die englische Ausgabe), in dem sie ein theoretisches Beziehungsgeflecht zwischen Kino, Architektur und den visuellen Künsten erstellt. "Die Hauptfigur ist auf der Suche nach einer carte du pays de tendre, einer Karte der Zärtlichkeit, vielleicht der ersten Visualisierung einer emotionalen Karte. Und die Emotionen materialisieren sich in einer Topografie in Bewegung, genau so wie es heute im Kino und der Architektur geschieht."

Nouvel Observateur (Frankreich), 10.04.2003

Amerikanische Theokratie versus islamischer Fundamentalismus: Im Debattenteil diskutieren der "Mediologe" Regis Debray und der Anthropologe Constantin von Barloewen, über die Frage, ob der Krieg zwischen den Religionen bereits begonnen habe. Darin geht es unter anderem um das Verhältnis von Fortschritt und "Entzauberung der Welt". So erklärt Debray, dass Technologie ein Schlüsselwort sei: "Wir haben gedacht, dass die Technik zu einer 'Entzauberung der Welt' führe, dass die Wissenschaft eine Mittel gegen die Religion sei, schließlich ist 'eine Schule, die öffnet, eine Kirche, die schließt'. Aber wir mussten feststellen, dass die weltweite Verbreitung von Werkzeugen eine Tribalisierung der Seelen bewirkte. Wir mussten uns dieser Tatsache nun stellen: der technische Fortschritt und der wissenschaftliche Kreislauf haben ein Identitätsvakuum entstehen lassen, das im Gegenzug nach Luft verlangt."

Amerikanische Theokratie versus islamischer Fundamentalismus: Im Debattenteil diskutieren der "Mediologe" Regis Debray und der Anthropologe Constantin von Barloewen, über die Frage, ob der Krieg zwischen den Religionen bereits begonnen habe. Darin geht es unter anderem um das Verhältnis von Fortschritt und "Entzauberung der Welt". So erklärt Debray, dass Technologie ein Schlüsselwort sei: "Wir haben gedacht, dass die Technik zu einer 'Entzauberung der Welt' führe, dass die Wissenschaft eine Mittel gegen die Religion sei, schließlich ist 'eine Schule, die öffnet, eine Kirche, die schließt'. Aber wir mussten feststellen, dass die weltweite Verbreitung von Werkzeugen eine Tribalisierung der Seelen bewirkte. Wir mussten uns dieser Tatsache nun stellen: der technische Fortschritt und der wissenschaftliche Kreislauf haben ein Identitätsvakuum entstehen lassen, das im Gegenzug nach Luft verlangt."In einem weiteren Beitrag beschreibt der in Frankreich sehr verehrte amerikanische Schriftsteller und Dichter Jim Harrison ("Das leuchtende Feld", hier ein Interview mit ihm, leider nur auf Englisch) sein Amerika - mit einiger Bitternis. Die USA hätten diesen Krieg mit einer geradezu "satanischen Idiotie" eröffnet, viele Amerikaner glaubten, "außerhalb der Geschichte" zu leben. "Die derzeitige Sprache meiner Regierung hat keinerlei kausale Verbindung mehr zur historischen Realität, wie ich sie sehe. Wir werden erneut Erfahrungen wie in Vietnam machen müssen."

In der Bücherabteilung ist ein Interview mit dem russischen Violinisten Solomon Volkovic zu lesen, dem bereits Dimitri Schostakowitsch seine Erinnerungen diktierte, und der nun "Conversations avec Joseph Brodsky" (Editions du Rocher) vorlegt. Vorgestellt werden außerdem drei neue Publikationen zum und übers Kino, darunter eine Biografie von Louis Malle.

Express (Frankreich), 10.04.2003

1994 musste die Schriftstellerin Taslima Nasrin ihr Heimatland Bangladesch verlassen. Mit feministischen und religionskritischen Zeitungskolumnen und ihrem Roman "Scham" hatte sie den Zorn der islamischen Geistlichen auf sich gezogen. Gegen sie wurde durch eine Fatwa ein Mordaufruf verbreitet. In der heutigen Ausgabe des Express erläutert sie in einem langen Gespräch ihre Haltung gegenüber dem Islam: "Die Religion des Islam ist nichts anderes als eine menschliche Schöpfung, die sehr alt ist. Ich denke wirklich, dass der Islam eine Folter für Frauen ist, die wir bekämpfen müssen. Mein Stift ist dabei meine einzige Waffe. Ich finde mich persönlich nicht sehr radikal in meinen Ansichten. Ich sage nur die Wahrheit." In Frankreich wird Ende 2003 ihre Autobiografie unter dem Titel "Rafale de Vent" erscheinen. Mehr erfahren Sie hier.

1994 musste die Schriftstellerin Taslima Nasrin ihr Heimatland Bangladesch verlassen. Mit feministischen und religionskritischen Zeitungskolumnen und ihrem Roman "Scham" hatte sie den Zorn der islamischen Geistlichen auf sich gezogen. Gegen sie wurde durch eine Fatwa ein Mordaufruf verbreitet. In der heutigen Ausgabe des Express erläutert sie in einem langen Gespräch ihre Haltung gegenüber dem Islam: "Die Religion des Islam ist nichts anderes als eine menschliche Schöpfung, die sehr alt ist. Ich denke wirklich, dass der Islam eine Folter für Frauen ist, die wir bekämpfen müssen. Mein Stift ist dabei meine einzige Waffe. Ich finde mich persönlich nicht sehr radikal in meinen Ansichten. Ich sage nur die Wahrheit." In Frankreich wird Ende 2003 ihre Autobiografie unter dem Titel "Rafale de Vent" erscheinen. Mehr erfahren Sie hier.Economist (UK), 11.04.2003

Die Kritiker des Irak-Krieges mögen berechtigte Fragen gestellt haben - doch der Irak-Krieg hat auch sein Gutes, meint der Economist. Schließlich "kann man sich kaum eine Nachkriegs-Verteilung vorstellen, bei der Irakis unfreier und elender wären, als sie es unter Saddam Hussein waren." Doch nun stehe George W. Bush die nächste Herausforderung ins - Weiße - Haus: Der Wiederaufbau des Irak. Am günstigsten wäre natürlich, so der Economist, die UNO in den Wiederaufbau miteinzubeziehen, auch weil die arabische Welt auf ein amerikanisches Protektorat empfindlich reagieren könnte. "Doch nicht um jeden Preis. Die Gefahr, die von Jacques Chirac und seinem salon des refuses ausgeht, ist, dass ihnen sei mehr daran gelegen scheint, Amerikas Macht in der Welt zu schwächen, als Amerika bei der Durchführung seiner ambitionierten Ziele des Friedens und der Demokratie im Irak zu helfen."

Die Kritiker des Irak-Krieges mögen berechtigte Fragen gestellt haben - doch der Irak-Krieg hat auch sein Gutes, meint der Economist. Schließlich "kann man sich kaum eine Nachkriegs-Verteilung vorstellen, bei der Irakis unfreier und elender wären, als sie es unter Saddam Hussein waren." Doch nun stehe George W. Bush die nächste Herausforderung ins - Weiße - Haus: Der Wiederaufbau des Irak. Am günstigsten wäre natürlich, so der Economist, die UNO in den Wiederaufbau miteinzubeziehen, auch weil die arabische Welt auf ein amerikanisches Protektorat empfindlich reagieren könnte. "Doch nicht um jeden Preis. Die Gefahr, die von Jacques Chirac und seinem salon des refuses ausgeht, ist, dass ihnen sei mehr daran gelegen scheint, Amerikas Macht in der Welt zu schwächen, als Amerika bei der Durchführung seiner ambitionierten Ziele des Friedens und der Demokratie im Irak zu helfen."Weitere Artikel: Amüsiert zeigt sich der Economist über den heimlichen Helden des Krieges, den irakischen Informationsminister Mohammed Saeed al-Sahaf, dessen Fernsehauftritte von so viel Entertainer-Talent zeugten, dass er zur "Scheherazade von Bagdad" und zum Helden der arabischen Fernsehzuschauer wurde. Der türkische Premier Tayyip Erdogan und seine Regierung planen Reformen. Unter anderem, die Aufhebung des oft verspotteten Verbots des Buchstaben "W", den es im kurdischen, nicht aber im türkischen Alphabet gibt. Wie soll man auch sonst George W. Bush schreiben?

Außerdem: Der Economist schreibt einen Nachruf auf Henri Marcel Racamier, der die Luxusfirma Louis Vuitton zum internationalen Giganten machte, weil er genau wusste, dass Understatement der Geist des Luxus ist und - sehr wichtig - , dass tiefe Preise jeden Luxuslöwen ob der Qualität der Ware misstrauisch machen. Den neuen Shorter Oxford English Dictionary, die gekürzte Ausgabe des britischen Standardwörterbuchs, findet der Economist ausgezeichnet, aber wer die letzte Ausgabe besitze, könne es ruhig dabei belassen.

Leider nur im Print zu lesen: wie die Prozesse gegen die irakischen Führer aussehen sollen.

New York Times (USA), 13.04.2003

Gut und viel in dieser Woche: James McManus muss ein glücklicher Mann sein, vermutet Robert R. Harris nach der "aufregenden" Lektüre von "Positively Fifth Street" (erstes Kapitel). Eigentlich sollte McManus für das Harper's Magazine in Las Vegas die Weltmeisterschaft im Pokern verfolgen. Statt dessen entschied er sich, selbst mitzuspielen. Während des Turniers gewinnt er "866.000 Dollar in einer einzigen Runde und übernimmt die Führung" schreibt Harris bewundernd. "Dann endet seine Glückssträhne, plötzlich aber unausweichlich. Er schafft es noch bis zum Finale am fünften Tag, wird Fünfter (von 512) und spaziert schließlich mit etwas weniger als 250.000 Dollar heraus - und, für einen Reporter noch besser, auch noch mit einer guten Geschichte." McManus verknüpft seinen Report vom Turnier mit dem Prozess um den ermordeten Sohn des Casinobesitzers. Harris findet die Erzählung vom Wettbewerb schon "spannend wie einen Thriller" und glaubt, dass dieses Buch zurecht einen Platz auf dem Bücherregal neben dem Klassiker beanspruchen kann, von dem es inspiriert wurde, nämlich "The Biggest Game in Town" by Al Alvarez.

Gut und viel in dieser Woche: James McManus muss ein glücklicher Mann sein, vermutet Robert R. Harris nach der "aufregenden" Lektüre von "Positively Fifth Street" (erstes Kapitel). Eigentlich sollte McManus für das Harper's Magazine in Las Vegas die Weltmeisterschaft im Pokern verfolgen. Statt dessen entschied er sich, selbst mitzuspielen. Während des Turniers gewinnt er "866.000 Dollar in einer einzigen Runde und übernimmt die Führung" schreibt Harris bewundernd. "Dann endet seine Glückssträhne, plötzlich aber unausweichlich. Er schafft es noch bis zum Finale am fünften Tag, wird Fünfter (von 512) und spaziert schließlich mit etwas weniger als 250.000 Dollar heraus - und, für einen Reporter noch besser, auch noch mit einer guten Geschichte." McManus verknüpft seinen Report vom Turnier mit dem Prozess um den ermordeten Sohn des Casinobesitzers. Harris findet die Erzählung vom Wettbewerb schon "spannend wie einen Thriller" und glaubt, dass dieses Buch zurecht einen Platz auf dem Bücherregal neben dem Klassiker beanspruchen kann, von dem es inspiriert wurde, nämlich "The Biggest Game in Town" by Al Alvarez.Wenn Demokratie übertrieben wird, ist die Freiheit in Gefahr - das ist die zentrale These von Fareed Zakarias "The Future of Freedom", einem "mutigem" Buch "gegen den Zeitgeist", wie Niall Ferguson in seiner Rezension urteilt. Aufgebaut auf seinem "brillanten", 1997 in Foreign Affairs veröffentlichten Artikel (Zusammenfassung), rate Zakaria allen Entwicklungsländern: "erst reich werden (und damit einen Mittelstand, eine Zivilgesellschaft und einen Rechtsstaat aufbauen), dann demokratisch werden. Memo für die arabische Welt: Reich werden aufgrund von Erträgen aus natürlichen Ressourcen zählt nicht." Und auch die Beobachtung, dass Amerika Schritt für Schritt zu einer "illiberalen - oder zumindest dysfunktionalen - Demokratie", wird, verdient - wie das ganze Buch an sich - eine "breite Leserschaft", findet Ferguson.

Margo Jefferson erinnert an die seit dem Film "The Hours" wieder viel gelesene Virginia Woolf und ihre Warnung davor, während des Krieges für die Freiheit (damals gegen den Faschismus) die Freiheit im eigenen Land zu vergessen. "Freiheit von unwirklichen Loylitäten" nennt Woolf das. "Als Erstes muss man den Nationalstolz abschütteln, dann den religiösen Stolz, den Stolz auf Bildung, Familie und das Geschlecht, und all die unwirklichen Loyalitäten, die daraus folgen."

Aus den weiteren Besprechungen: Walter Kim verreißt Don de Lillos Roman "Cosmopolis" (erstes Kapitel) in lesenswerter Manier. Er findet die Geschichte des superreichen, gefühllosen und eiskalten Börsenmanagers Eric Packer ausgelutscht und beschimpft sie als "fossilen akademischen Futurismus" bar jeder Überraschung und Spontaneität. (James Wood seufzt in seinem Verriss in The New Republic: Eric "hat keine Gedanken, er hat nur Meta-Gedanken".) Andrea Barrett glaubt in der Kanadierin Mary Swan eine vielversprechende Autorin entdeckt zu haben, die in der "brillanten" Titelgeschichte ihres Erzählbands "The Deep" (erstes Kapitel) beweise, dass ihr vor allem die schwierigsten Formen zu liegen scheinen. Richard Eder freut sich außerdem, dass nach mehr als zwanzig Jahren nun endlich eine amerikanische Version der "Memoiren eines italienischen Terroristen" erschienen ist, deren Authentizität zwar aufgrund des unbekannten Autors nach wie vor angezweifelt wird, die uns aber "gerade heutzutage" viel Wissenswertes über das Innenleben eines Terroristen verraten, meint Eder.