Efeu - Die Kulturrundschau

Stilblüten des betreuten Lesens

Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

07.05.2022. In der Welt besteht Viktor Jerofejew darauf, dass er kein Emigrant sei: "Es ist Russland, das in die Emigration gegangen ist." Die NZZ sucht die Arsenale des Widerstands in der Literatur. Monopol lässt sich von den Kuratorinnen der 8. Foto-Triennale in Hamburg den "black gaze" erklären. Die FAZ bewundert im neuen Berliner Samurai-Museum Museumspädagogik in Vollendung. Die taz berichtet von völlig verhärteten Fronten im Streit um PEN-Präsident Deniz Yücel.

9punkt - Die Debattenrundschau

vom

07.05.2022

finden Sie hier

Kunst

Besprochen werden außerdem die Ausstellung "Chaekgeori" über koreanische Bücherwandkunst im Wiener Weltmuseum (Standard) und die Gauguin-Ausstellung in der Alten Nationalgalerie in Berlin (die die Kuratorin Lynhan Balatbat-Helbock in der FAS verreißt. Sie hofft möglichst bald auf "die konsequente Ablehnung von frauenverachtenden Bildnissen und Werken".)

Design

Katharina J. Cichosch denkt in der taz über das Protestpotenzial von Mode nach. Den Anlass liefern ihr russische Raumfahrer, die Mitte März in ukrainischen Farben die Raumstation ISS betraten, was diese aber als schlicht pragmatische Lösung abtaten. In Russland sehe man dennoch vermehrt Menschen, die Blau und Gelb in ihr Outfit integrieren - und wenn es nur kleine Akzente sind. "Mode ist Zeichensprache, deren potenzielle Zielgruppe vorab nie ganz genau bestimmt werden kann. Je verfahrener die politische Ausgangslage, desto diffiziler muss das Close Reading ausfallen", entnimmt Cichosch dabei Camille Bendas aktueller Studie "Dressing the Resistance: The Visual Language of Protest Through History".

Literatur

Hinter den Kulissen des deutschen PEN-Zentrums laufen derzeit sämtliche Drähte heiß, berichtet Dirk Knipphals in der taz: Kommende Woche wird in Gotha darüber abgestimmt, ob Deniz Yücel weiterhin Präsident der Schriftstellervereinigung bleibt - zuletzt hatte es in dieser Frage ordentlich geknallt. "Als Journalist wird man in dieser Situation mit Hintergründen nicht einfach nur versehen, sondern geradezu munitioniert", schreibt Knipphals und berichtet von völlig verhärteten Fronten: Yücel mobbe, sagen die einen, er mobbe nicht, sagen die anderen. Jüngere Mitglieder berichten von begütigenden Herablassungen der Älteren. "Man erfährt aber auch einiges davon, wie viel Engagement, Identifikation und Herzblut auf allen Seiten in dieser Institution vorhanden sind, die (...) sich vorgenommen hat, die Literatur zu feiern und die Freiheit der Rede sowie die Menschenrechte zu verteidigen. Oder vielleicht sollte man eher sagen: vorhanden sein könnten, wenn es denn gelänge, die unterschiedlichen Perspektiven sinnvoll zu kanalisieren."

Joseph Wälzholz und Marc Reichwein unterhalten sich in der Literarischen Welt mit dem russischen Schriftsteller Viktor Jerofejew, der aus Protest gegen sein Land (mehr dazu hier) nach Deutschland geflohen ist. Aber er unterstreicht auch: "Ich sehe mich überhaupt nicht als Emigranten. Nicht ich bin emigriert, sondern es ist Russland, das in die Emigration gegangen ist. ... Wenn Sie einen Menschen erleben, der im Sterben liegt, dann gibt es diesen Moment, in dem Sie verstehen, dass er jetzt gestorben ist. Und jenes Russland, das ohnehin schon seit so langer Zeit dahingesiecht ist - ich meine das staatliche Russland -, ist mit dem Anfang dieses Kriegs ins Koma gefallen."

Ebenfalls in der Literarischen Welt verdreht Marc Reichwein die Augen über die Mode, noch selbst Büchern offensichtlichsten Inhalts fürsorgliche Triggerwarnungen voranzustellen (manch ein Buch erklärt seinem Publikum sogar, dass ein Roman - ja, Potzblitz! - lediglich ein Werk der Fiktion ist) und stößt dabei auf "Stilblüten des betreuten Lesens im Frühjahr 2022. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Triggerwarnungen dermaßen gang und gäbe sind, dass sie auch Autoren aufgenötigt werden, die sie von sich aus niemals machen würden, weil sie den Leser noch für mündig genug halten." Doch "wie viel Mündigkeit traut man dem Leser noch zu, wenn man ihn vor dem 'offenen Kunstwerk' (Umberto Eco) schützen und jeden Inhalt im Sinne politischer Korrektheitsfloskeln plakativ vereindeutigen muss?"

"Im eigenen Leben abwesend" - so könnte man die Figuren in den Romanen von Judith Hermann beschreiben, findet Roman Bucheli. In einem großen NZZ-Essay rät er dazu, die Romane der Schriftstellerin vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse neu zu lesen - wozu ihn ein Brief von Marina Zwetajewa an Boris Pasternak inspiriert hat. Leise Zweifel packen ihn dennoch: "Wie sollten wir heute, da Millionen von Menschen auf der Flucht sind, ernsthaft über die Unbehaustheit von ein paar verlorenen literarischen Figuren reden, ohne uns lächerlich zu machen? Ja, können wir überhaupt in Zeiten größter Drangsal und schlimmster Verbrechen über Literatur reden? Die Antwort ist schlicht und einfach: Wir können nicht nur, wir müssen, weil wir nichts Geringeres als die Vorstellungskraft in unseren Arsenalen des Widerstands haben."

Andrian Kreye berichtet in der SZ von seinem Gespräch mit Sibylle Berg und der Datenschutzaktivistin Rena Tangens über Hacker, Überwachung, Kapitalismus und Widerstand. Anlass ist Sibylle Bergs neuer Roman "RCE", eine Fortsetzung ihres vorangegangenen Romans "GRM". Den hielten viele bei Erscheinen für "eine Dystopie. Das Wort mögen die Kritiker gerade sehr gerne, so wie früher das 'Coming of Age', und hat ein wenig mit Informationsunlust zu tun. Fast alles in 'GRM' existierte - zumindest in der Beta-Version bereits. England ist aus der EU raus. Das Buch entstand ja vor dem Brexit. Biometrische Kameras gibt es flächendeckend in den meisten Großstädten. Fast jede Regierung verwendet Staatstrojaner, ohne um Erlaubnis zu fragen. Vorstellungsgespräche werden teils mit solchen KI-Stimmanalysen durchgeführt. Bürojobs werden mit Maschinenlernen wegrationalisiert. Die Arbeitslosen können ja dann in der Virtual Reality Arbeiten nachspielen, mit Aktentasche und Wasserflasche, damit sie nicht zu Staub zerfallen."

Außerdem: Dlf Kultur dokumentiert eine Diskussion über Sprache, Macht und Literatur in Zeiten des Krieges mit Dmitrij Kapitelman, Kateryna Mishchenko und Jens Bisky. Im Literarischen Leben der FAZ erinnert Jan Vondráček an den Austausch zwischen Thomas Mann und dem tschechischen Politiker Edvard Beneš. In der NZZ setzt Sergej Gerassimow sein Kriegstagebuch aus Charkiw fort. In der Literarischen Welt erinnert sich Georg Stefan Troller an seine Begegnung mit Charles Bukowski. Im Literaturfeature des Dlf Kultur wirft Sabine Voss einen Blick darauf, wie deutschsprachige Romane mit rassistischer Gewalt umgehen. Außerdem gibt es eine neue Ausgabe des CrimeMag - im Editorial finden sich alle Hinweise auf Essays, Interviews und Rezensionen für ein langes Lese-Wochenende.

Besprochen werden unter anderem Sibylle Bergs "RCE" (SZ, Dlf Kultur), Jane Gardams "Mädchen auf den Felsen" (FR), Marc Degens' Essay "Selfie ohne Selbst" über Michael Rutschky (taz), Andrea Roedigs "Man kann Müttern nicht trauen" (Freitag), die Ausstellung "Chaekgeori" im Wiener Weltmuseum über koreanische Bücherwandkultur (Standard), Uwe Tellkamps "Der Schlaf in den Uhren" (Literarische Welt) und Berit Glanz' "Automaton" (FAZ).

Joseph Wälzholz und Marc Reichwein unterhalten sich in der Literarischen Welt mit dem russischen Schriftsteller Viktor Jerofejew, der aus Protest gegen sein Land (mehr dazu hier) nach Deutschland geflohen ist. Aber er unterstreicht auch: "Ich sehe mich überhaupt nicht als Emigranten. Nicht ich bin emigriert, sondern es ist Russland, das in die Emigration gegangen ist. ... Wenn Sie einen Menschen erleben, der im Sterben liegt, dann gibt es diesen Moment, in dem Sie verstehen, dass er jetzt gestorben ist. Und jenes Russland, das ohnehin schon seit so langer Zeit dahingesiecht ist - ich meine das staatliche Russland -, ist mit dem Anfang dieses Kriegs ins Koma gefallen."

Ebenfalls in der Literarischen Welt verdreht Marc Reichwein die Augen über die Mode, noch selbst Büchern offensichtlichsten Inhalts fürsorgliche Triggerwarnungen voranzustellen (manch ein Buch erklärt seinem Publikum sogar, dass ein Roman - ja, Potzblitz! - lediglich ein Werk der Fiktion ist) und stößt dabei auf "Stilblüten des betreuten Lesens im Frühjahr 2022. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Triggerwarnungen dermaßen gang und gäbe sind, dass sie auch Autoren aufgenötigt werden, die sie von sich aus niemals machen würden, weil sie den Leser noch für mündig genug halten." Doch "wie viel Mündigkeit traut man dem Leser noch zu, wenn man ihn vor dem 'offenen Kunstwerk' (Umberto Eco) schützen und jeden Inhalt im Sinne politischer Korrektheitsfloskeln plakativ vereindeutigen muss?"

"Im eigenen Leben abwesend" - so könnte man die Figuren in den Romanen von Judith Hermann beschreiben, findet Roman Bucheli. In einem großen NZZ-Essay rät er dazu, die Romane der Schriftstellerin vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse neu zu lesen - wozu ihn ein Brief von Marina Zwetajewa an Boris Pasternak inspiriert hat. Leise Zweifel packen ihn dennoch: "Wie sollten wir heute, da Millionen von Menschen auf der Flucht sind, ernsthaft über die Unbehaustheit von ein paar verlorenen literarischen Figuren reden, ohne uns lächerlich zu machen? Ja, können wir überhaupt in Zeiten größter Drangsal und schlimmster Verbrechen über Literatur reden? Die Antwort ist schlicht und einfach: Wir können nicht nur, wir müssen, weil wir nichts Geringeres als die Vorstellungskraft in unseren Arsenalen des Widerstands haben."

Andrian Kreye berichtet in der SZ von seinem Gespräch mit Sibylle Berg und der Datenschutzaktivistin Rena Tangens über Hacker, Überwachung, Kapitalismus und Widerstand. Anlass ist Sibylle Bergs neuer Roman "RCE", eine Fortsetzung ihres vorangegangenen Romans "GRM". Den hielten viele bei Erscheinen für "eine Dystopie. Das Wort mögen die Kritiker gerade sehr gerne, so wie früher das 'Coming of Age', und hat ein wenig mit Informationsunlust zu tun. Fast alles in 'GRM' existierte - zumindest in der Beta-Version bereits. England ist aus der EU raus. Das Buch entstand ja vor dem Brexit. Biometrische Kameras gibt es flächendeckend in den meisten Großstädten. Fast jede Regierung verwendet Staatstrojaner, ohne um Erlaubnis zu fragen. Vorstellungsgespräche werden teils mit solchen KI-Stimmanalysen durchgeführt. Bürojobs werden mit Maschinenlernen wegrationalisiert. Die Arbeitslosen können ja dann in der Virtual Reality Arbeiten nachspielen, mit Aktentasche und Wasserflasche, damit sie nicht zu Staub zerfallen."

Außerdem: Dlf Kultur dokumentiert eine Diskussion über Sprache, Macht und Literatur in Zeiten des Krieges mit Dmitrij Kapitelman, Kateryna Mishchenko und Jens Bisky. Im Literarischen Leben der FAZ erinnert Jan Vondráček an den Austausch zwischen Thomas Mann und dem tschechischen Politiker Edvard Beneš. In der NZZ setzt Sergej Gerassimow sein Kriegstagebuch aus Charkiw fort. In der Literarischen Welt erinnert sich Georg Stefan Troller an seine Begegnung mit Charles Bukowski. Im Literaturfeature des Dlf Kultur wirft Sabine Voss einen Blick darauf, wie deutschsprachige Romane mit rassistischer Gewalt umgehen. Außerdem gibt es eine neue Ausgabe des CrimeMag - im Editorial finden sich alle Hinweise auf Essays, Interviews und Rezensionen für ein langes Lese-Wochenende.

Besprochen werden unter anderem Sibylle Bergs "RCE" (SZ, Dlf Kultur), Jane Gardams "Mädchen auf den Felsen" (FR), Marc Degens' Essay "Selfie ohne Selbst" über Michael Rutschky (taz), Andrea Roedigs "Man kann Müttern nicht trauen" (Freitag), die Ausstellung "Chaekgeori" im Wiener Weltmuseum über koreanische Bücherwandkultur (Standard), Uwe Tellkamps "Der Schlaf in den Uhren" (Literarische Welt) und Berit Glanz' "Automaton" (FAZ).

Film

Patrick Holzapfel verneigt sich im Filmdienst vor Tilda Swinton. In der NZZ fasst Andreas Scheiner die Schweizer Diskussionen um ein "Lex Netflix" zusammen, nach dem der Streamer dazu verpflichtet wäre, vier Prozent seines Streaming-Umsatzes in der Schweiz in Schweizer Produktionen zu investieren. Im Artechock-Kommentar freut sich Rüdiger Suchsland beim Blick auf den Offenen Brief an Olaf Scholz, "dass hier endlich einmal Filmemacher in der ersten Reihe stehen". Dass das Blockbusterkino sich derzeit auffallend häufig Paralleluniversen widmet, könnte auch mit der sich abzeichnenden Klimakatastrophe zu tun haben, glaubt Tim Caspar Boehme in der taz. Sedat Aslan führt für Artechock durchs Programm des Münchner DOK.Fests. In einer "Langen Nacht" des Dlf Kultur widmet sich Martina Müller dem Filmemacher Max Ophüls.

Besprochen werden Apichatpong Weerasethakuls "Memoria" mit Tilda Swinton (FAS, Artechock, unsere Kritik hier), RP Kahls "Als Susan Sontag im Publikum saß" mit Saralisa Volm (SZ) und Julian Radlmaiers "Blutsauger" (Jungle World).

Besprochen werden Apichatpong Weerasethakuls "Memoria" mit Tilda Swinton (FAS, Artechock, unsere Kritik hier), RP Kahls "Als Susan Sontag im Publikum saß" mit Saralisa Volm (SZ) und Julian Radlmaiers "Blutsauger" (Jungle World).

Bühne

In der taz porträtiert Johanna Schmeller die in Berlin lebende israelische Dramatikerin Sivan Ben Yishai, deren Stücke, die sich an den derzeit angesagten Diskursen im Theater abarbeiten, gerade bei den Mülheimer Theatertagen und auf dem Berliner Theatertreffen zu sehen sind: "Drastik - etwa, wenn sie die Masturbationsfantasien einer Zwölfjährigen oder die inneren Konflikte überforderter Cis-Männer beschreibt, die sich in Gewalt entladen - ist ihr Vehikel für die bedingungslose, aber kritische Hinwendung zur Gegenwart. 'Meine Arbeit bewegt sich immer in einem Dreieck: Die erste Ecke bildet das weiße, suprematistische, kapitalistische Patriarchat, die zweite Israel-Palästina-Deutschland und die Art, wie der Kriegsdiskurs in Deutschland stattfindet, und die dritte Institutionen, Machtmissbrauch und institutionelle Kritik', sagt Ben Yishai. Die Ecken sieht sie als miteinander verbunden an."

Weitere Artikel: Tagesspiegel-Kritiker Rüdiger Schaper sieht das Theatertreffen vor einem Dilemma: Es hat "jetzt im Grunde nur zwei Möglichkeiten hat: zufällig oder absichtlich 'aktuell' zu wirken oder vom Krieg in der Ukraine abzulenken." Andreas Schnell berichtet in der nachtkritik aus Hannover vom Best OFF Festival mit Produktionen professioneller freier Theatermacher*innen aus Niedersachsen. Gerhard Polt zum Achtigsten gratulieren Gunda Bartels im Tagesspiegel, Dominik Bauer in der taz und Franz Kotteder in der SZ. Die FAZ führt mit Polt ein Interview, in dem es auch um den Emma-Brief geht, den er unterschrieben hat: "Ich will nur sagen: Vorsicht! Mehr sage ich gar nicht."

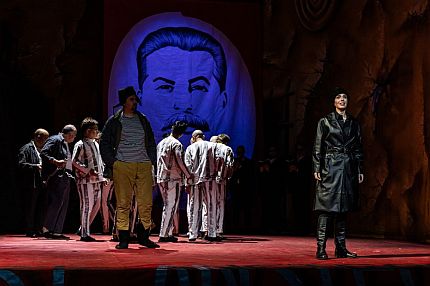

Besprochen werden Wagners "Der Ring des Nibelungen", den der RBB von Regine Ahrem in modernes Deutsch übersetzen und als "Fantasyhörspiel" hat inszenieren lassen ("Was hat die Welt von der Neuauflage einer patriarchalen Schreckensfantasie, die Misogynie und Rassismen einfach so stehen lässt?", stöhnt eine entnervte Hannah Schmidt auf Zeit online) und "Berlau: Königreich der Geister", ein Stück über Brecht/Berlau, inszeniert vom Kollektiv "Raum+Zeit" am BE (nachtkritik).

Musik

Im Interview mit dem Standard verteidigt Markus Hinterhäuser, der Intendant der Salzburger Festspiele, nicht nur seine zuletzt in die Kritik geratenen Sponsoring-Deals mit russischem Geld, sondern auch seinen Beschluss, an Teodor Currentzis, dessen Ensemble von der sanktionierten russischen VK Bank finanziert wird, festzuhalten: Es gebe in Currentzis Biografie und Werk nicht das geringste Anzeichen einer Putin-Sympathie - das glatte Gegenteil sei der Fall. "Currentzis hat Programmänderungen in seinen Konzerten vorgenommen, die als deutliche Zeichen gegen Putin gesehen werden können." Dass es keine klaren Statements von ihm gab, liege daran, dass "es in der Vergangenheit auch kein Gesetz in Russland gab, das 15 Jahre Gefängnis bedeuten kann allein für die Verwendung des Wortes Krieg. Currentzis' Musiker sind nicht Mitglieder eines staatlichen Orchesters. Diese Sicherheit haben sie nicht. Am Beginn war das Orchester von Teodor Currentzis in Nowosibirsk und Perm an die dortigen staatlichen Opernhäuser angedockt. In Sankt Petersburg ist das nicht der Fall. Currentzis wollte von Perm mit seinem Orchester ursprünglich nach Paris gehen, er hat sich auch für das Theater an der Wien beworben, mit dem Gedanken, dass Wien vielleicht bereit wäre, diesem Orchester und Chor eine Heimat zu geben. Diese Versuche sind gescheitert."

Außerdem: Ken Münster resümiert im Tagesspiegel das Berliner XJazz-Festival. Besprochen werden ein Konzert der Berliner Philharmoniker unter Antonello Manacorda (Tsp), eine CD-Box mit historisch wichtigen Jazz-Aufnahmen in der Carnegie Hall (NMZ), sowie neue Alben von Warpaint (FR), Arcade Fire (ZeitOnline), Röyksopp (SZ) und der Staples Jr. Singers (Freitag).

Außerdem: Ken Münster resümiert im Tagesspiegel das Berliner XJazz-Festival. Besprochen werden ein Konzert der Berliner Philharmoniker unter Antonello Manacorda (Tsp), eine CD-Box mit historisch wichtigen Jazz-Aufnahmen in der Carnegie Hall (NMZ), sowie neue Alben von Warpaint (FR), Arcade Fire (ZeitOnline), Röyksopp (SZ) und der Staples Jr. Singers (Freitag).

Kommentieren