Efeu - Die Kulturrundschau

Die energetische Form eines Körpers

Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

19.11.2019. Die New York Times fragt, ob man Gauguin noch zeigen darf. Der Guardian blickt mit Steve McQueen in die Zukunft von 76.000 Drittklässlern. Die taz feiert München als neues Theaterparadies. Der Tagesspiegel porträtiert die Choreografin Kat Válastur. Die FAS erinnert sich mit Mario Adorf an die wilden italienischen Jahre. Die SZ lauscht den Rumba-Rhythmen des kongolesischen Freiheitsrausches.

9punkt - Die Debattenrundschau

vom

19.11.2019

finden Sie hier

Kunst

Weiteres: Christoph Giesen und Kai Strittmatter berichten in der SZ von einer ominösen Kunst-Affäre, in deren Zuge mehrere hundert Werke deutscher Gegenwartskunst, von Markus Lüpertz, Anselm Kiefer und Renate Graf sind in Tresoren von Shanghai oder Hongkong verschwunden. Ein Versteckspiel unter chinesischen Händlern, mit Werten von 300 Millionen Euro im Einsatz. In der FAZ berichtet Kerstin Holm, dass sich Russland zwar zunehmend als "joviale Kulturgroßmacht" präsentiert, aber auch ernstzunehmende Projekte angeht, wie etwa zwei Ausstellungen zu Beutekunst. Andrian Kreye und Gerhard Matzig schreiben in der SZ den Nachruf auf ihren Karikaturisten, den österreichischen Architekten Gustav Peichl. Astrid Kaminski berichtet in der taz von neuen Initiativen in Athen zum deutsch-griechischen Kunstaustausch.

Besprochen werden eine Schau des Konzept-Künstlers Hans Haacke im New Yorker New Museum (FAZ), eine Ausstellung des Urbanisten Andreas Fogarasi in der Kunsthalle Wien (Standard) und die Ausstellung "Syd Mead - Future Cities" im O&O Depot (Berliner Zeitung).

Bühne

Eben war München noch die Stadt, die Matthias Lilienthal aus ihren Kammerspielen vergraulte, jetzt feiert Sabine Leucht sie in der taz als neues Theaterparadies. Verantwortlich dafür macht sie Andreas Beck, der mit seiner Intendanz am Residenztheater einen neuen Stil einführte: "Während das Resi unter Martin Kusej öfter mal staatstragend aufstampfte, startet es mit Beck freundlich und fast leger - wenn auch ganz anders leger als Matthias Lilienthals Kammerspiele. Während der Intendant des Theaters des Jahres 2019 bei seiner Auftakt-Pressekonferenz 2015 im obligatorischen T-Shirt Gebäck verteilte, lud Beck im Anzug an eine riesige weiße Tafel. Derart geschmackvoll und gastlich ist auch sein Theater. Auch intern."

Als "Berlins aufregendste Choreografin" stellt Sandra Luzina im Tagesspiegel die Griechin Kat Válastur vor, die in Stücken wie "Arcana Swarm" den gesellschaftlichen Befindlichkeiten nachspürt: "Nicht zum ersten Mal setzt sie dabei eine kinetische Technik ein, die sie 'Morphing' nennt". Der Ausdruck der Tänzer ändert sich dauernd, so dass sie zu fluiden Identitäten werden. 'Wir haben viel ausprobiert', erzählt Válastur. 'Zunächst fokussierten wir uns auf die energetische Form eines Körpers, der Freude empfindet. Dann fragten wir uns: Was passiert, wenn diese Energie entweicht?' Immer wieder sieht man, wie die Tänzer zusammensinken oder kollabieren, es geht um Prozesse des Zerfließens und der Auflösung. Dann wieder fährt eine ungestüme Energie in die Körper."

Weiteres: Der Dramatiker und Regisseur Pat To Yan erzählt in der taz, wie er die Protestbewegung erlebt. Im Standard berichtet Stefan Weiss vom Fortgang des Burgtheater-Prozesses.

Besprochen werden András Dömötörs Inszenierung von Albert Camus' "Die Pest" am Deutschen Theater (der Benjamin Loy in der FAZ eine "erschütternde Gegenwärtigkeit" attestiert), Ersan Mondtags Inszenierung von Sibylle Bergs "Hass-Triptychon" am Maxim Gorki Theater (Tsp, Berliner Zeitung) , die Familienoper "Coraline" in Zürich (NZZ), Felix Landerers Tanzstück "Dorian" in Mannheim (FR), Arthur Millers "Tod eines Handlungsreisenden" in Kassel (FR).

Film

Die FAS hat Claudius Seidls großes Gespräch mit Mario Adorf online nachgereicht, der dieser Tage auch mit dem Kino-Porträt "Es hätte schlimmer kommen können" gewürdigt wird. Unter anderem geht es in dem Interview um die wilden italienischen Jahre als aus dem Schauspieler um ein Haar ein waschechter Actionstar geworden wäre, der zudem noch für Sam Peckinpahs "The Wild Bunch" vorgesehen war: "Ich habe diese brutale, gewalttätige Seite von Peckinpah nicht gemocht. Ich mochte das auch in Italien nicht. Ich war dort auf dem Weg, ein italienischer Charles Bronson zu werden, in einer Filmreihe von Fernando Di Leo. Zwei äußerst erfolgreiche Filme lang habe ich mitgemacht, den dritten habe ich abgesagt. ... Es gelang mir offenbar, diese Rollen glaubhaft zu spielen. Aber mir selbst passte auch meine eigene Bereitschaft zur Gewalt nicht. Ich war ja auch kein guter Boxer, kein aggressiver jedenfalls." Für Fernando Di Leo entstand auch diese halsbrecherische Stuntszene, deren Hintergründe wir einst in der Magazinrundschau beleuchteten.

Besprochen werden Julie Delpys "My Zoe" (SZ), die Teeniekomödie "Booksmart" (Sissy Mag) und Josefs Schnelles Interviewbuch mit Volker Schlöndorff (Filmdienst).

Besprochen werden Julie Delpys "My Zoe" (SZ), die Teeniekomödie "Booksmart" (Sissy Mag) und Josefs Schnelles Interviewbuch mit Volker Schlöndorff (Filmdienst).

Literatur

Peter Handke wird vorgeworfen, sich in seinen Ansichten auf Autoren zu stützen, die die serbisch-nationalistischen Verbrechen in den Kriegen leugnen oder relativieren. Adelheid Wölfl hat im Standard schon am Samstag Peter Maass' Intercept-Artikel dazu aufgegriffen (unser Resümee, in den Kommentaren darunter nimmt auch Lothar Struck als einer der von Maass kritisierten Autoren Stellung).

Linke und rechte Revisionisten verfechten bis heute eine gefälschte Geschichte, sagt der britische Historiker Marko Attila Hoare im Interview mit Wölfl. "Die serbischen Nationalisten versuchten in den 1980er- und 1990er Jahren, das titoistische multinationale föderale Jugoslawien anzugreifen, indem sie das gemeinsame Partisanen-Erbe der jugoslawischen Völker angriffen, das dazu beitrug, den Staat zusammenzuhalten. Obwohl die Partisanen eine multinationale Befreiungsbewegung und insgesamt nur zu etwa 50 Prozent serbisch waren, versuchten die serbischen Nationalisten, sie als ausschließlich serbische Bewegung zu betrachten, während sie die Tatsache der serbisch-nationalistischen Zusammenarbeit mit den Nazis verschwiegen und Kroaten, Muslime (Bosniaken) und insbesondere Albaner dämonisierten, indem sie so taten, als wären diese alle im Zweiten Weltkrieg für den Faschismus gewesen." Zu den linken Revisionisten zählt Hoare "Noam Chomsky, John Pilger, Tariq Ali, Jeremy Corbyn, Harold Pinter, Ed Hermann, Diana Johnstone, David Gibbs und Michael Parenti sowie die sozialistische Arbeiterpartei in Großbritannien und das Magazin Living Marxism (das nun als das Onlinemagazin Spiked wiederhergestellt wurde), in dem Thomas Deichmann und Peter Handke publiziert wurden". Hoares Buch zum Thema lässt sich hier als pdf-Dokument herunterladen.

Weiteres: In der taz spricht die Literaturwissenschaftlerin Susanne Scharnowski über ihr Buch "Heimat. Die Geschichte eines Missverständnisses", für das sie unter anderem den Heimatbegriff der Romantiker neu perspektiviert hat. In Frankfurt hat Ulrich Tukur seinen Debütroman "Der Ursprung der Welt" vorgestellt, berichtet Andrea Pollmeier in der FR.

Besprochen werden Christiane Neudeckers "Der Gott der Stadt" (FR), Margaret Atwoods "Aus dem Wald hinausfinden" (Tagesspiegel), der neue Asterix-Band (ein "eher zähes und witzloses Unterfangen", meint Wieland Schwanebeck auf literaturkritik.de), Else Laske-Schülers "Gedichtbuch für Hugo May" (SZ) und Judith Kuckarts "Kein Sturm, nur Wetter" (FAZ).

Linke und rechte Revisionisten verfechten bis heute eine gefälschte Geschichte, sagt der britische Historiker Marko Attila Hoare im Interview mit Wölfl. "Die serbischen Nationalisten versuchten in den 1980er- und 1990er Jahren, das titoistische multinationale föderale Jugoslawien anzugreifen, indem sie das gemeinsame Partisanen-Erbe der jugoslawischen Völker angriffen, das dazu beitrug, den Staat zusammenzuhalten. Obwohl die Partisanen eine multinationale Befreiungsbewegung und insgesamt nur zu etwa 50 Prozent serbisch waren, versuchten die serbischen Nationalisten, sie als ausschließlich serbische Bewegung zu betrachten, während sie die Tatsache der serbisch-nationalistischen Zusammenarbeit mit den Nazis verschwiegen und Kroaten, Muslime (Bosniaken) und insbesondere Albaner dämonisierten, indem sie so taten, als wären diese alle im Zweiten Weltkrieg für den Faschismus gewesen." Zu den linken Revisionisten zählt Hoare "Noam Chomsky, John Pilger, Tariq Ali, Jeremy Corbyn, Harold Pinter, Ed Hermann, Diana Johnstone, David Gibbs und Michael Parenti sowie die sozialistische Arbeiterpartei in Großbritannien und das Magazin Living Marxism (das nun als das Onlinemagazin Spiked wiederhergestellt wurde), in dem Thomas Deichmann und Peter Handke publiziert wurden". Hoares Buch zum Thema lässt sich hier als pdf-Dokument herunterladen.

Weiteres: In der taz spricht die Literaturwissenschaftlerin Susanne Scharnowski über ihr Buch "Heimat. Die Geschichte eines Missverständnisses", für das sie unter anderem den Heimatbegriff der Romantiker neu perspektiviert hat. In Frankfurt hat Ulrich Tukur seinen Debütroman "Der Ursprung der Welt" vorgestellt, berichtet Andrea Pollmeier in der FR.

Besprochen werden Christiane Neudeckers "Der Gott der Stadt" (FR), Margaret Atwoods "Aus dem Wald hinausfinden" (Tagesspiegel), der neue Asterix-Band (ein "eher zähes und witzloses Unterfangen", meint Wieland Schwanebeck auf literaturkritik.de), Else Laske-Schülers "Gedichtbuch für Hugo May" (SZ) und Judith Kuckarts "Kein Sturm, nur Wetter" (FAZ).

Design

Musik

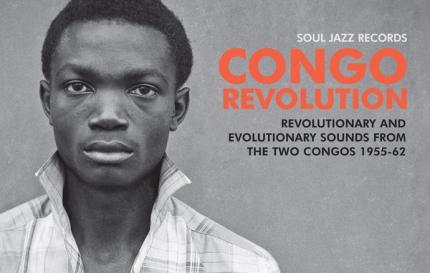

Ein großer Anlass zur Freude ist die von Soul Jazz herausgebrachte Compilation "Congo Revolution - Revolutionary and Evolutionary Sounds From The Two Congos" mit kongolesischem Rumba aus den Jahren 1955 bis 1962, meint Jonathan Fischer in der SZ-Retrokolumne. Zu hören gibt es ein Land im Freiheitsrausch: "Wer konnte damals schon ahnen, dass der Unabhängigkeitsheld solch herrlich swingender Rumba-Nummern wie 'Patrice Lumumba' schon kurze Zeit später mit Hilfe belgischer Militärs und des CIA ermordet werden, der Kongo unter Diktatoren wie Mobutu zur korrupten Staats-Persiflage verkommen würde? Fast märchenhaft wirken da die Porträts des kongolesischen Fotografen Jean Depara im 50-seitigen Booklet: Man sieht Musiker und Tänzer in flamboyanten Mod-Anzügen, die sich voller Zuversicht zwischen Motorroller und Verstärker-Boxen inszenieren. Auch visuell ist das ganz großer Pop!" Auf Spotify kann man die tolle Compilation hören.

Bei den Tagen Alter Musik in Herne wurde die Aufführung des Requiems von Niccolò Jommelli zum Ereignis, schreibt Malte Hemmerich in der FAZ. Zu verdanken war dies dem Ensemble Coro E Schola Gregoriana Ghislieri unter der Leitung von Giulio Prandi. "Herzhaft und füllig sind die Geigeneinwürfe im Kyrie, die außerordentliche Basssektion darf Skalen abarbeiten. Darüber singt der Chor wild herausfahrend, manchmal gar das Orchester überdeckend, Prandi forciert die Kontraste, steigert den Klangdruck, auch den der Solisten. Die sind freilich ausgezeichnet: Besonders der Sopran von Sandrine Piau und der Countertenor von Carlo Vistoli paaren sich oft zum Duett, beinahe zum Duell, das extrem reizvoll ist. ... So wird aus alter Gebrauchsmusik doch noch gegenwärtige Kunst, wenn die Ausführenden sie, wie hier, hingebungsvoll durchdringen." Im WDR-Konzertplayer steht das Konzert im Stream.

Weiteres: Im Cloud-Rap tummeln sich auch bloß Muttersöhnchen, stellt Samir H. Köck in der Presse fest. Für den Tagesspiegel plaudert Björn Springorum mit Rammstein-Sänger Till Lindemann. In der WamS spricht Martin Scholz mit Simple-Minds-Sänger Jim Kerr. Im Podcast auf Logbuch Suhrkamp kommen der Popkultur-Forscher Brodo Mrozek und der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk miteinander über den "Sound der Wende" ins Gespräch.

Besprochen werden Prince' unvollendet gebliebene Autobiografie "The Beautiful Ones" (NZZ), ein Liederabend mit Pretty Yende (NZZ), Neuerscheinungen zum 300. Geburtstag von Leopold Mozart (NMZ) und ein Konzert des Iceland Symphony Orchesters unter Víkingur Ólafsson (Tagesspiegel).

Kommentieren