Efeu - Die Kulturrundschau

Unergründlich geschichtete Erlebniswelt

Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

Film

Der schönste Film des Jahres läuft im Kino so gut wie gar nicht - nur in wenigen Häusern und mit vereinzelten Spielterminen. Dabei ist die Filmkritik hingerissen von Alfonso Cuaróns schwarzweißem für Netflix gedrehten Kindheits-Erinnerungsfilm "Roma" (der nicht etwa in Italien, sondern im gleichnamigen Viertel in Mexiko-Stadt spielt) dennoch. Insbesondere Hauptfigur Cleo, gespielt von Yalitza Aparicio, begeistert Tagesspiegel-Kritikerin Christiane Peitz: "Eine kleine, korpulente, junge Frau aus dem Dorf, Analphabetin, manchmal wechselt sie vom Spanischen ins indigene Mixtec. Was immer geschieht, sie bleibt freundlich, kann mit geschlossenen Augen auf einem Bein stehen und strahlt eine innere Würde aus." Zu sehen gibt es im übrigen "kein nostalgisches Rückblenden-Schwarz-Weiß, sondern ein digitales, mit tausend Farben Grau und einer verblüffenden Plastizität."

"Wie viel Leben passt in einen Film", fragt sich Verena Lueken in der FAZ. "Und wenn es möglichst viel davon sein soll, worauf können wir stattdessen verzichten? Auf Farbe zum Beispiel. Auf Filmmusik. Auf eine verschachtelte Story, auf symbolische oder narrative Leuchtschriften auch." Beim Filmfestival in Venedig hat "Roma" den Goldenen Löwen gewonnen - mehr dazu hier und hier.

Dass Neflix den Film nicht in die Kinos bringt, ärgert Hanns-Georg Rodek in der Welt maßlos. Die meisten Kinos haben das Angebot, den Film eine Woche lang zeigen zu dürfen, dankend abgelehnt: "Dass Netflix dem Kino an die Kehle möchte, das ihn bei seiner Onlineverwertung von Filmen nur stört, haben inzwischen alle begriffen. Wir stehen an einer kulturellen Wasserscheide. Filme sollen auf die gleichen zwei simplen Bewertungskriterien gestutzt werden wie Burger und Pizzen: Wo bekomme ich sie am billigsten, und wie kann ich sie mir am bequemsten einverleiben? Und einigermaßen schmecken sollten sie auch, ist aber nicht entscheidend. Es geht um die Reduktion eines Kulturgutes auf die einfachsten konsumistischen Parameter unter Überbordwerfung sämtlicher Aspekte der Ästhetik und Rezeption."

Weitere Artikel: Im Welt-Interview verscherzt es sich Stefanie Bolzen mit Regisseur Steve McQueen, nachdem sie ihn fragt, ob es nicht auch ein bisschen rassistisch sei, dass in seinem neuen Film "Widows" die Weißen die Bösen seien. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung wirbt Kirsten Niehuus vom Medienboard Berlin-Brandenburg für den Filmstandort Berlin.

Besprochen werden Pernille Fischer Christensens Biopic "Astrid" über die junge Astrid Lindgren (SZ, Dlf Kultur hat mit der Regisseurin gesprochen), David Robert Mitchells Thriller "Under the Silver Lake" (ZeitOnline) und Adam Price' von Arte online gestellte Serie "Die Wege des Herrn" (NZZ).

Kunst

Gestern wurde der Turner-Preis verliehen. Wie der Guardian meldet, geht er in diesem Jahr an die Transgender-Künstlerin Charlotte Prodger, die ihren Film "Bridgit" mit dem Smartphone aus einem Zugfenster drehte. Adrian Searle freut sich über die verdiente Auszeichnung sehr: "In dem bemühen, sich selbst intellektuell, psychisch und physisch zu verorten, gräbt sich Prodger tief durch Gegenwart und Alltag, um Erinnerungen hervorzuholen und die Geschichte anderer Menschen zu erzählen wie auch ihre eigenen. Sie zeigt uns, wie veränderbar und fluid und abhängig von den Dingen um uns herum, von Einflüssen und Sehnsüchten, ein Selbst sein kann."

Im Standard meldet Anne Katrin Feßler, dass die Kunsthalle Wien mit ihrem Standort im Museumsquartier höchst unzufrieden ist, wie der scheidende Direktor Nicolaus Schafhausen deutlich machte: "Dass das Areal kein öffentlicher Raum sei und vielen Restriktionen unterliege, kritisierte er ebenso wie den MQ-Weihnachtsmarkt. Sogar einem der beiden großen Häuser würde die Sichtbarkeit hinter jährlich höher werdenden Punschständen inzwischen Sorge bereiten. Für die Kunsthalle Wien sei die Situation noch dramatischer. 'Hinter dieser barocken Fassade erwartet sich niemand zeitgenössische Kunst', spielte Schafhausen auf ein ganzjähriges Problem an."

Weiteres: Im Tagesspiegel feiert Dorothea Zwirner die Schau "Weltempfänger" im Münchner Lenbachhaus, die neben Kandinsky, Malewitsch und Mondrian endlich die Pionierinnen der abstrakten Kunst ausstellt: Georgiana Houghton, Hilma af Klint und Emma Kunz. taz-Kritiker Tom Mustroph besucht die zwischen Dystopie und Ironie schillernde Ausstellung "Digital Imaginaries - Africas in Production" im Karlsruher ZKM.

Besprochen werden außerdem die Schau "Banners and Curses" des gerade verstorbenen Robert Morris in der Castelli Gallery in New York (Hyperallergic), die Ausstellung "Die wilde Schönheit der Auslegeware" des Karikaturisten Bernd Pfarr im Museum Wilhelm Busch in Hannover (SZ), Raphaela Vogels Ausstellung "Son of a Witch" in der Berlinischen Galerie (taz)

Bühne

Besprochen werden Ersan Mondtags "Salome" am Berliner Maxim-Gorki-Theater (Dlf, Dlf Kultur, neue musikzeitschrift, SZ, FAZ) und Werner Schwabs "Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos" am Akademietheater Wien (Welt).

Literatur

Schriftstellerin Olga Martynova erinnert sich in der SZ daran, welche wichtige Rolle Bitow auch für die jungere Generation russischer Literaten hatte: Er "war für uns, die letzte literarische Generation der Sowjetunion, eine bedeutende Figur der ersten Nachkriegsgeneration, deren Modelle das literarische Leben - vom völligen Einklang mit dem offiziellen Literaturbetrieb bis zur völligen Verweigerung - bis zum Ende der Sowjetzeit bestimmten. Er nahm den 'mittleren Weg', was wir damals ziemlich rigoros sahen, später mit Nachsicht und Verständnis."

Weitere Artikel: In einem online aus der Wochenendausgabe der Welt nachgereichten Text macht sich Richard Kämmerlings anhand neuer Veröffentlichungen darüber Gedanken, was vom Lyrikboom der letzten Jahre bleibt. James Frey hat für seinen Roman "Katerina" den Bad Sex Award bekommen, meldet Alexander Menden in der SZ. Im Logbuch Suhrkamp liest Albert Ostermaier sein Gedicht "Berührungen":

Besprochen werden Heinz Strunks Erzählband "Das Teemännchen" (Tagesspiegel), Susanne Röckels "Der Vogelgott" (SZ), Tomas Tranströmers "Randgebiete der Arbeit" (SZ) und der von Joshua Groß herausgegebene Sammelband "Mindstate Malibu" (Zeit).

Musik

Weitere Artikel: Für die taz plaudert Natalie Mayroth mit der österreichischen Satiremusikerin Hyäne Fischer. Für das ZeitMagazin hat Christoph Dallach mit Vanessa Paradis gesprochen. Im "Remain in Light"-Blog des Standard erinnert Karl Fluch an Roy Orbison. Ekaterina Kel hat für die SZ die Proben des Münchener Kammerorchesters besucht, das in Anwesenheit des Komponisten an den Werken Helmut Lachenmanns arbeitet. The Quietus präsentiert die 100 besten Alben des Jahres - auf der Spitzenposition: "Pastoral" von Gazelle Twin: "ein beunruhigendes Hörerlebnis, insbesondere für all diejenigen, die der Ansicht sind, man könnte aus 'der Nation' irgendwelche progressive Ideen ziehen", heißt es in der Begründung.

Besprochen werden das neue Album von Gudrun Gut (Standard), Jeff Tweedys Album "Warm" (Berliner Zeitung), das neue, überraschend veröffentlichte Bilderbuch-Album "Mea Culpa" (Standard), Julia Holters Frankfurter Konzert (FR), ein Konzert des Pianisten Jan Lisiecki (Tagesspiegel), eine Neuausgabe der ersten vier Iron-Maiden-Alben (Pitchfork) und neue Popveröffentlichungen, darunter die EP "Juniper" der Musikerin Myrkur, die irgendetwas zwischen Gothic-Pop und melodiösem Black Metal spielt (SZ).

Architektur

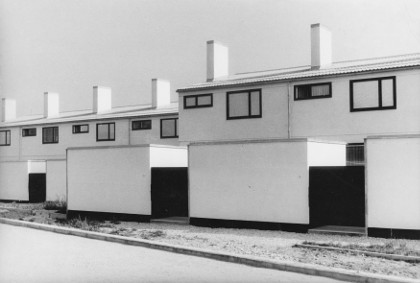

Nicht einverstanden ist Welt-Kritiker Dankwart Guratzsch mit der Ausstellung "(Un)umstritten" im Wiener Architekturzentrum, die den österreichischen Architekten Roland Rainer als Nationalsozialisten entlarven will. Damit wird sie dem Werk des Stadtplaners nicht gerecht, meint Guratzsch: "Rainers Unterschrift findet sich unter Briefen, Verwaltungsakten, Denkschriften und Entwürfen, die den Stempel mit dem Reichsadler und dem Hakenkreuz tragen. Das ist das 'Forschungsergebnis'. Über den tatsächlichen Rang und die Bedeutung des Architekten und Stadtplaners sagt diese Erkenntnis wenig bis nichts aus. Rainers Werk ist tief verwurzelt in der Stadtfeindschaft der architektonischen Moderne. Diese Wurzeln haben nichts mit dem Nationalsozialismus, sondern sehr viel mehr mit linken Weltverbesserungsideen der 1920-erJahre zu tun."