Efeu - Die Kulturrundschau

Im Überfluss des Maschinenmöglichen

Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

10.06.2016. Die taz gräbt sich mit den Maulwürfen von Autreche durch die Soundgeschichte des Elektro. Die SZ feiert die große Hannah-Höch-Ausstellung in Mannheim. Der NZZ eröffnen sich bei der Manifesta 11 neue Perspektiven auf den Wert der Arbeit und den weiblichen Orgasmus. Die FAZ blickt mit gemischten Gefühlen auf die Musiktheaterbiennale in München.

9punkt - Die Debattenrundschau

vom

10.06.2016

finden Sie hier

Kunst

Auguste Rodin, Hanako Typ E 1907-1911, AP du Musée Rodin, Bild Pauline Hisbacq

Nicht nur die Sanierung des Georg-Kolbe-Museums in Berlin ist geglückt, auch Auguste Rodins Hanako-Zyklus als Eröffungsausstellung passt gut dazu, freut sich Rolf Lautenschläger in der taz: "Kolbes einstiges Atelier (...) strahlt nach der Sanierung selbst etwas von einer neuen Leichtigkeit und Frische aus. Das Gebäude einerseits und drinnen Kolbes großes Vorbild Rodin mit seinen 50 Hanakos andererseits verschmelzen zu einem Konzept."

Sehr dankbar ist Gottfried Knapp der Kunsthalle Mannheim für die große Ausstellung zu Hannah Höch. Denn bislang wurde die Künstlerin vor allem auf ihr Werk aus den Dada-Jahren reduziert, meint der SZ-Kritiker. Die neue Ausstellung dagegen "setzt 'das Werk nach 1945' erstmals gleichgewichtig neben die oft ausgestellten frühen Arbeiten und korrigiert die frühere Fehleinschätzung so eindrucksvoll, dass man auf der Suche nach einer Künstlerin, die im 20. Jahrhundert außerhalb des von Männern vorgegebenen Kanons ein ähnlich eigenständiges Werk geschaffen hat, irgendwann bei der unvergleichlichen Maria Lassnig landet."

Tolles Motto ("What People Do for Money"), wenig Theorieschwulst, dafür viele neue Perspektiven, besonders bei den dreißig neuen Arbeiten über die Zürcher Arbeitswelt: Samuel Herzog hat einiges gelernt auf der Zürcher Manifesta 11. "Andrea Éva Gyōri zum Beispiel hat mit zwei Sexualtherapeutinnen zusammengearbeitet. Sie hat sich mit einigen Patientinnen unter vier Augen getroffen und sie bei der Selbstbefriedigung gezeichnet. Die großformatigen Bilder geben eine Ahnung davon, wie der weibliche Orgasmus und Phantasien zusammenhängen. Die Psychologin liefert einen Kommentar dazu."

Musik

Mit "elseq 1-5" melden sich die Elektro-Frickelmeister von Autechre zur allergrößten Zufriedenheit von Christian Werthschulte zurück. Jedes der fünf Kapitel besitzt Albumlänge - Material ist also reichlich vorhanden. Darin, schreibt der taz-Kritiker, "graben sich Autechre wie Maulwürfe durch die eigene Soundgeschichte, die immer wieder neu kontextualisiert wird. An einer Stelle taucht ein klassischer Boom-Bap-Beat auf, der sich selbst zermalmt. Kurz danach verlieren sich die beiden in einem 30-minütigen Ambientstück, dessen dräuende Filtersounds immer wieder verschoben werden, bis schließlich ein hübsch verhakelter Beat die Hände in die Luft werfen lässt. Schließlich laden sie zum musikalischen Culture-Clash, wenn albern-euphorische Acid-House-Synths so in einen Strudel an Schlieren geraten, als hätten die Begründer der Musique Concrète selbst Hand an die Bandmaschine gelegt. ... Autechre machen vor, wie Musik klingen kann, die im Überfluss des Maschinenmöglichen entsteht."

Mit "elseq 1-5" melden sich die Elektro-Frickelmeister von Autechre zur allergrößten Zufriedenheit von Christian Werthschulte zurück. Jedes der fünf Kapitel besitzt Albumlänge - Material ist also reichlich vorhanden. Darin, schreibt der taz-Kritiker, "graben sich Autechre wie Maulwürfe durch die eigene Soundgeschichte, die immer wieder neu kontextualisiert wird. An einer Stelle taucht ein klassischer Boom-Bap-Beat auf, der sich selbst zermalmt. Kurz danach verlieren sich die beiden in einem 30-minütigen Ambientstück, dessen dräuende Filtersounds immer wieder verschoben werden, bis schließlich ein hübsch verhakelter Beat die Hände in die Luft werfen lässt. Schließlich laden sie zum musikalischen Culture-Clash, wenn albern-euphorische Acid-House-Synths so in einen Strudel an Schlieren geraten, als hätten die Begründer der Musique Concrète selbst Hand an die Bandmaschine gelegt. ... Autechre machen vor, wie Musik klingen kann, die im Überfluss des Maschinenmöglichen entsteht."Rundherum entzückt berichtet Sybill Mahlke im Tagesspiegel vom Berliner Konzert der Accademia Bizantina mit Händels "Belshazzar": "Unter der Leitung des italienischen Dirigenten und Cembalisten Ottavio Dantone entfalten die Musiker eine aufgeraute Spaltklang-Präzision, einen Reichtum der Nuancen, eine Delikatesse des Klanges bis in die stockenden Achtel der Violinen in der Menetekel-Szene, die nicht zu überbieten sind."

Der Schweizer Tenor Mauro Peter mit seinem "natürlich, unbekümmerten Zugriff" auf die Musik könnte der neue Fritz Wunderlich werden, glaubt Bjørn Woll in der NZZ. Seine Stimme "ist von lyrischer Faktur, hat jedoch einen guten metallischen Kern, der Strahlkraft und Brillanz garantiert. Hinzu kommt, vor allem in der mezza voce, reichlich tenoraler Schmelz, der die Stimme exquisit veredelt."

Besprochen werden das Berliner Abschiedskonzert von Black Sabbath (Berliner Zeitung, Tagesspiegel, Welt, hier einige Aufnahmen), ein NeoKrautrock-Album von Arbeit, Schickert, Schneider (taz, hier einige Ausschnitte), Amanda Bergmans Debütalbum "Docks" (taz), Jarvis Cockers "Music from Likely Stories" (taz), die Autobiografie der Slits-Gitarristin Viv Albertine (SZ) und das neue Album von Die Heiterkeit, deren Texte man laut Jan Kedves (SZ) lieber nicht ins Englische übersetzen sollte.

Bühne

Karin Pfammatter und Heikko Deutschmann als "Sie" und "Er".Foto: Matthias Horn/Ruhrfestspiele

Ziemlich enttäuscht war SZ-Kritikerin Cornelia Fiedler nach der Uraufführung von Tankred Dorsts und Ursula Ehlers Stück "Das Blau in der Wand", ein über die Zeiten hinweg geführter Dialog zwischen Mann und Frau, das David Mouchtar-Samorai bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen inszeniert hat: "Die neonblau leuchtenden, perspektivisch zulaufenden Faden-Raster auf der Bühne wirken wie ein Versuch des Bühnenbildners Heinz Hauser, die zwei flüchtigen Zeitreisenden irgendwie in Raum und Zeit festzunageln. Zu dieser Idee will die altbackene Sprech- und Spielweise von Heikko Deutschmann und Karin Pfammatter nicht wirklich passen, die Zeitsprünge sind oft kaum wahrnehmbar."

Andreas Rossmann bescheinigt Dorst in der FAZ immerhin, "ein schmales, gedanken- und anspielungsreiches Alterswerk geschrieben [zu haben], das, schnell und pointiert, sich alles andere als altmeisterlich ausnimmt: eine Lebenssumme, improvisiert und in Splittern". Und nachtkritiker Andreas Wilink erlebte "ein zärtliches, zartbesaitetes vitales Miniatur-Requiem". Im Tagesspiegel war Peter von Becker bewegt vom Stück, für Regisseure gibt es aber noch viel zu entdecken, meint er.

Mit gemischten Gefühlen blickt Max Nyffeler in der FAZ auf die Musiktheaterbiennale in München zurück, die erste des neuen Kuratorenteams Manos Tsangaris und Daniel Ott, die das dort bislang vorherrschende, eher traditionelle Verständnis von Musiktheater aufbrechen wollten. Damit haben sie zwar durchaus "neue Formen von Kreativität freigesetzt", meint Nyfeller. "Doch gelang es ihnen nicht, den Graben zwischen 'altem' sowie 'neuem' Musiktheater sowie deren Publikum zu überbrücken."

Weiteres: Für den Tagesspiegel porträtiert Patrick Wildermann die Jugendtheatergruppe P14 der Berliner Volksbühne. Besprochen wird eine Bühnenadaption von Wolfgang Herrndorfs Romanfragment "Bilder deiner großen Liebe" (Berliner Zeitung).

Film

Besprochen werden Mor Kaplanskys Dokumentarfilm "Café Nagler" (Tagesspiegel), Hans Petter Molands Verfilmung von Jussi Adler-Olsens Thriller "Erlösung" (Welt) und die dänische Serie "Die Erbschaft" (ZeitOnline).

Literatur

Der Deutsche Comicverein fordert eine öffentliche Comicförderung, erfahren wir aus dem Tagesspiegel-Gespräch, das Lars von Törne mit dem Vereinsvorsitzenden Stefan Neuhaus geführt hat. Am 13. Juni wird sich der Bundestag mit dieser Forderung befassen. Unter anderem wünscht sich Neuhaus "ein Comicinstitut in Berlin, das mit Bibliothek, Archiv, Vortrags-, Werkstatt- und Ausstellungsräumen ausgestattet ist."

Allzu viel Freude hatte René Hamann von der taz beim Poesiefestival in Berlin offensichtlich nicht: Neben ein paar wenigen Highlights, gab es in erster Linie doch viel "Gedöns" der üblichen Sorte.

Besprochen werden unter anderem Richard Russos "Diese gottverdammten Träume" (FR), Sven Hillenkamps "Negative Moderne" (SZ), Christian Adams "Der Traum vom Jahre Null" (FAZ, mehr dazu hier) und die Ausstellung "Harry Graf Kessler - Flaneur durch die Moderne" im Max Liebermann Haus in Berlin (FAZ). Außerdem jetzt online: Die aktuelle Lieferung von Thomas Wörtches Krimikolumne Leichenberg.

Allzu viel Freude hatte René Hamann von der taz beim Poesiefestival in Berlin offensichtlich nicht: Neben ein paar wenigen Highlights, gab es in erster Linie doch viel "Gedöns" der üblichen Sorte.

Besprochen werden unter anderem Richard Russos "Diese gottverdammten Träume" (FR), Sven Hillenkamps "Negative Moderne" (SZ), Christian Adams "Der Traum vom Jahre Null" (FAZ, mehr dazu hier) und die Ausstellung "Harry Graf Kessler - Flaneur durch die Moderne" im Max Liebermann Haus in Berlin (FAZ). Außerdem jetzt online: Die aktuelle Lieferung von Thomas Wörtches Krimikolumne Leichenberg.

Architektur

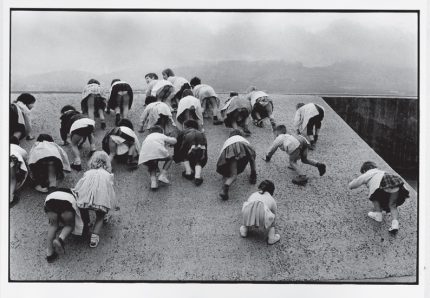

René Burri, spielende Kinder in der Unité d'Habitation (1959) Marseille

Daniele Muscionico besucht für die NZZ eine Ausstellung des "untypischen" Architekturfotografen René Burri im leer geräumten Pavillon Le Corbusier in Zürich. "'Maisons d'homme' betiteln die Kuratoren Eva Wagner und die Corbusier-Autorität Arthur Rüegg die Ausstellung. Sie versammelt Bilder, die René Burri dem Museum für Gestaltung überlassen hatte. Die 'Maisons', das sind die Bauwerke von Le Corbusier, und der Fotograf hat ihren Werdegang bereits auf der Bauparzelle festgehalten (so beim Zürcher Pavillon, im November 1960). Er hat sie aber auch während des Baus begleitet (die Wallfahrtskapelle in Ronchamp, das Studienkloster La Tourette) oder deren Gebrauch durch ihre Bewohner fotografiert, wenn er Kinder zeigt, die die Dachterrasse der Unité d'habitation in Marseille in Beschlag nehmen; oder dann eine einzelne streunende Katze in der verlassenen Villa Savoye in Poissy."

Ebenfalls für die NZZ hat sich Marion Löhndorf den von Bjarke Ingels entworfenen Sommerpavillon der Londoner Serpentine Gallery angesehen, der wie die Pavillons vor ihm von den geringen Ansprüchen an seine Nutzbarkeit profitiere: "Aus verschiedenen Perspektiven sieht der Bau radikal unterschiedlich aus mit seinen schwungvollen Kurven und spitzen Winkeln - auf- und absteigend, sich am Boden nach den Seiten hin verbreiternd und zum Dach hin dramatisch verengend. Die jeweilige Ansicht des Pavillons scheint den Bewegungen des Betrachters zu folgen. Es ist ein Spiel mit optischen Täuschungen - wie ein Architektur gewordenes Op-Art-Gemälde der englischen Künstlerin Bridget Riley."

Für Niklas Maak (FAZ) sieht die aus 1800 Fiberglasmodulen zusammengesetzte Konstruktion aus, "als hätte man eine Wand wie einen Reißverschluss aufgezogen". Mehr dazu im gestrigen Efeu.

Kommentieren