Efeu - Die Kulturrundschau

Hohe Kunst der Langsamkeit

Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

16.10.2025. Die Zeit sieht hinter der "hippiesken Farbenfroheit" der Werke der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama in Basel das "Fratzenhafte der Welt" hervorblitzen. Die FAZ bewundert in einer Ausstellung in der Tate Modern zur nigerianischen Moderne die Skulpturen Ben Enwonwus. Die Welt attestiert Luca Guadagninos Film "After the Hunt" mit Julia Roberts eine kaum erträgliche "kühle Distanz". Die Musikkritiker trauern um den Sänger D'Angelo, Revolutionär des Soul.

9punkt - Die Debattenrundschau

vom

16.10.2025

finden Sie hier

Film

Mit "After the Hunt" hat der italienische Autorenfilmer Luca Guadagnino ein MeToo-Drama im akademischen Elfenbeinturm gedreht: Julia Roberts gibt eine so charismatische wie karrieristische Philosophieprofessorin, die sich zu Lasten einer Studentin immer tiefer verstrickt. "Bisher hat sich Guadagnino eher für die Unstillbarkeit des Begehrens interessiert", schreibt Marie-Luise Goldmann in der Welt, doch nun lenke er "den Blick auf die Schattenseiten der Leidenschaft: auf den Konsens und darauf, was es mit Menschen anrichten kann, wenn er fehlt." Doch will "der Thriller weder unterhalten noch voyeuristisch fesseln" und wirkt in seiner Schilderung des akademischen Milieus auch "stark übertrieben und teilweise unplausibel". Er "strahlt jene kühle Distanz aus, die wir von 'Tár' und 'Anatomie eines Falls' kennen. Das dauerpräsente gegenseitige Misstrauen und die von den Figuren ausgestellte Bereitschaft zum Missverstehen machen fast jede Szene unerträglich."

MeToo, Diversity, Identitätspolitik, Cancel Culture, Wokeness: An Reizthemen ist der Film übervoll, bezieht aber kaum eindeutig Stellung, stellt Arabella Wintermayr in der taz fest. Er "zeigt vielmehr die gesellschaftlichen Verwerfungen, die entstehen, wenn derlei Argumente nicht aus Überzeugung von ihrer Richtigkeit, sondern als strategische Waffe ins Feld geführt werden. Hierin erweist sich 'After the Hunt' letztlich doch unübersehbar als ein Film von Luca Guadagnino: Im Kern geht es um eine Abrechnung mit der Heuchelei selbst."

FAZ-Kritiker Andreas Kilb fühlt sich hier schon im Vorspann zuhause: "Da laufen der Titel und die Namen von Cast und Crew in derselben weißen Schrifttype über die Leinwand, mit der Woody Allen seit Jahrzehnten seine Kinogeschichten einleitet, und dazu läuft eine passende, höflich einlullende Jazznummer." Guadagnino beziehe sich dabei aber nicht auf den eher etwas traurigen Woody Allen der Gegenwart, sondern auf den "Meisterregisseur der Achtzigerjahre, der in Filmen wie 'Hannah und ihre Schwestern' und 'Verbrechen und andere Kleinigkeiten' seinem großen Vorbild Ingmar Bergman gehuldigt hat. In diesen Filmen gab es keine Unschuldigen und kein Gut und Böse. Sie machten nicht einer Figur den Prozess, sondern allen. Und so geschieht es auch in 'After the Hunt'." Zeit-Kritikerin Julia Lorenz kann hingegen mit dem Film wenig anfangen: "Wertiges Dekor wird flankiert von vielen wertigen Gedanken", stöhnt sie.

Auf Kelly Reichardts in den Siebzigern angesiedelten "The Mastermind" um einen schluffigen Kunstdieb hatten wir gestern schon hingewiesen, heute kommen weitere Kritiken. Dieser Dieb "reiht sich ein in das Ensemble von Slackerfiguren, die das Werk der Independent-Filmemacherin Kelly Reichardt bevölkern", schreibt Benjamin Moldenhauer in der taz. "Menschen, die in den Lücken und an den Rändern existieren - aber nicht mit dem Glamour der überzeugten Außenseiter, sondern weil sie nicht anders können." Und so gerinnt der Film nach dem glücklosen Heist: "Wo vorher ein Heist-Plot die Struktur vorgegeben hat - Planung, Durchführung, Konsequenzen -, gibt es jetzt nur noch einen statischen Zustand zu sehen, der bedächtig ausgemalt wird: ruheloses, irreversibles Scheitern."

Patrick Holzapfel vom Perlentaucher stellt sich mit fortlaufender Spieldauer schon die Frage, "worin der Sinn liegt, einen Film so aussehen zu lassen, als wäre er vor fünfzig Jahren gedreht worden. Die Freude an der Sache allein kann es nicht sein, dazu ist der Film zu freudlos. ... Als sich aus den bisherigen Arbeiten der Regisseurin fortsetzendes Werk über das US-amerikanische Scheitern und die damit verbundenen Ästhetiken männlicher Romantik aber kommt der Film bei aller dahintröpfelnder Stille zu einer erstaunlich wütenden Feststellung, die unter der Regie einer weniger versierten Filmemacherin wohl zu einer simplen Anklage männlicher Verfehlungen geführt hätte, hier aber in einem paradox entspannten Ton davon erzählt, dass es nicht one battle after another gibt, sondern one delusion after another." Für die FR hat Daniel Kothenschulte mit der Regisseurin gesprochen.

Weitere Artikel: Valerie Dirk porträtiert im Standard Christian Petzold. Katja Nicodemus schreibt in der Zeit zum Tod von Diane Keaton (weitere Nachrufe hier). Besprochen werden Alexandre Koberidzes "Dry Leaf" (Standard), Laura Pianis "Jane Austen und das Chaos in meinem Leben" (FR), Edward Bergers "Ballad of a Small Player" (Tsp) und die auf Disney+ gezeigte Serie "Murdaugh: Mord in der Familie" (FAZ).

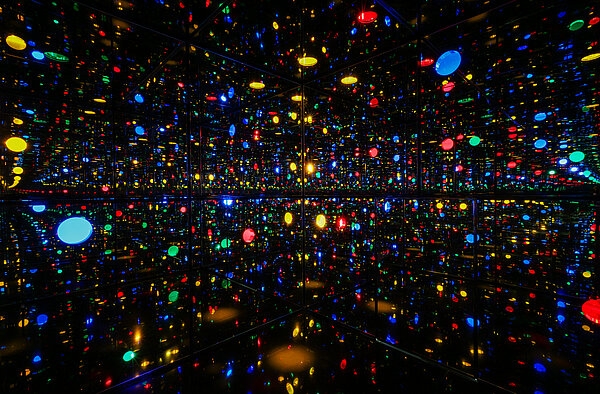

Kunst

Innenansicht, Spiegelpolierter Edelstahl mit Glasspiegeln und farbiges Acryl, 300 x 300 x 300 cm, Collection of the artist. © Yayoi Kusama

Hinter der "hippiesken Farbenfrohheit und Popkulturnähe" der Werke Yayoi Kusamas blitzt immer wieder "das Fratzenhafte der Welt, das Schaudern vor dem Tod" hervor, stellt Zeit-Kritiker David Hugendick in einer großen Retrospektive der japanischen Künstlerin in der Fondation Beyeler fest: "Man läuft hier durch die Obsessionen einer Frau, einer Tochter aus wohlhabendem, verstocktem Haus, der die späten Fünfzigerjahre im ohnehin verstockten Japan zu eng, zu stickig wurden und die nach New York floh, und bald steht man vor der Verlorenheit ihres Bildes The Pacific Ocean, ein Seestück, das nach ihrem Flug entstand, ein Tosen aus wabernden grauen Punkten auf dem Grau der Leinwand, eine frostige Einsamkeit, die einen verschluckt, eine Eiswüste der Abstraktion. Kusamas Punkte sind nicht immer perfekte Punkte, oft ähneln sie Zellstrukturen, Blutkörperchen, organischer Materie, und ihre Punkte sind nie als Ende zu verstehen, sondern eher als halluzinatorische Ausbreitung der Endlosigkeit, als Raster, als unendliches Netz. Und wenn kein Ende in Sicht ist, kann man das natürlich auch Vision nennen."

"Nie zuvor ist nigerianischen Künstlern der Moderne so viel Prominenz und Raum gegeben worden", wie in der Ausstellung "Nigerian Modernism" in der Tate Modern in London, staunt FAZ-Kritikerin Eva Lapido: "Herausragend sind die Werke von Ben Enwonwu, dem bekanntesten Vertreter der nigerianischen Moderne, der als Bildhauer und Maler arbeitete. Vor der Unabhängigkeit schuf er, nach zahlreichen Sitzungen in Buckingham Palace, eine überlebensgroße Bronze von Queen Elisabeth II. Nach der Unabhängigkeit erhielt er den Auftrag des Daily Mirror, die Londoner Lobby der britischen Zeitung zu verschönern. Seine Holzskulpturen von stehenden Zeitungslesern sind grandiose Beispiele für die Fusion von Realismus und Phantasie, Witz und Ernst, Funktion und Kunst, die damals in Mode war und dem heutigen Zeitgeist so gefällt."

Architektur

Hanno Rauterberg führt für die Zeit durch das "Franklin Village" in Mannheim, das gerade mit dem Staatspreis für Architektur als Deutschlands bestes Neubauprojekt ausgezeichnet und von den Architekten des Berliner Büros Sauerbruch Hutton erdacht wurde: "Nichts an dieser Architektur ist grundstürzend neu, neu ist nur, wie gesellig sie sein will. Und wie selbstverständlich sie das Gesellige und das Gesellschaftliche zusammendenkt. Sie tut alles, damit das Wohnen nicht Privatsache bleibt, sondern hinausstrebt ins Öffentliche und Offene. Das fängt schon damit an, dass es keine Haustüren gibt, keine Treppenhäuser, auch keine Eingänge, die zur Straße hin liegen. Erschlossen wird das Franklin Village allein über den Innenhof, umfangen von dreigeschossigen Riegeln mit weit ausgespannten Vorbauten. Es sind Laubenganghäuser, allerdings sind hier die Gänge keine Gänge, sondern breite Terrassen, über die man zu den rund 90 Wohnungen gelangt. Hier stehen auch Tische und Sessel, die Leute breiten ihr Spielzeug aus, züchten Tomaten, halten Kaninchen. Ein Raum, der den Einzelnen gehört und zugleich allen anderen."

Literatur

Bereits vor ein paar Tagen ärgerte sich Thomas Hummitzsch auf Intellectures darüber, dass in den Literaturbeilagen der großen Zeitungen zur Buchmesse (hier unsere Auswertungen) fast überhaupt nicht mehr auf die Arbeit von Übersetzern eingegangen wird und sie noch seltener überhaupt erwähnt werden. Michael Wurmitzer (Standard) und Ulrike Timm (Dlf Kultur) unterhalten sich mit der Schriftstellerin und Übersetzerin Annette Hug, die philippinische Bücher aus dem Tagalog übersetzt. In der Zeit gratuliert der Schriftsteller Clemens Meyer seinem Kollegen László Krasznahorkai zur Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis. Waren Bücher in Annoncen und Klappentexten früher "virtuos" und "fesselnd", sind sie im Zeitalter der Autofiktion unbedingt das "persönlichste" ihrer Autoren, stellt Rainer Moritz im FAZ-Kommentar fest und hofft inständig, dass solche Vokabeln "alsbald wieder in der Mottenkiste der Werbebanalitäten" verschwinden. Julia Hubernagel (taz) und Marie Schmidt (SZ) berichten vom Auftakt der Frankfurter Buchmesse. Das FAZ-Team liefert verstreute Eindrücke vom Messegeschehen. Louisa Zimmer ist für die taz nach Finnland gereist, wo man 80 Jahre "Mumins" von Tove Jansson feiert.

Außerdem ist die sechste Folge unseres "Bücherbrief Live"-Podcasts online: Benita Berthmann und Lukas Pazzini reden über Dorothee Elmigers "Die Holländerinnen" und Raphaela Edelbauers "Die echtere Wirklichkeit".

Außerdem ist die sechste Folge unseres "Bücherbrief Live"-Podcasts online: Benita Berthmann und Lukas Pazzini reden über Dorothee Elmigers "Die Holländerinnen" und Raphaela Edelbauers "Die echtere Wirklichkeit".

Besprochen werden unter anderem Håkan Nessers "Eines jungen Mannes Reise in die Nacht" (FR), Patricia Evangelistas Memoiren "Some People Need Killing" (taz), Max Baitingers Comic "Hallimasch" (FAZ.net), Sarah Bernsteins "Übung im Gehorsam" (FAZ) und Angela Steideles "Ins Dunkel" (SZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.

Außerdem ist die sechste Folge unseres "Bücherbrief Live"-Podcasts online: Benita Berthmann und Lukas Pazzini reden über Dorothee Elmigers "Die Holländerinnen" und Raphaela Edelbauers "Die echtere Wirklichkeit".

Außerdem ist die sechste Folge unseres "Bücherbrief Live"-Podcasts online: Benita Berthmann und Lukas Pazzini reden über Dorothee Elmigers "Die Holländerinnen" und Raphaela Edelbauers "Die echtere Wirklichkeit".Besprochen werden unter anderem Håkan Nessers "Eines jungen Mannes Reise in die Nacht" (FR), Patricia Evangelistas Memoiren "Some People Need Killing" (taz), Max Baitingers Comic "Hallimasch" (FAZ.net), Sarah Bernsteins "Übung im Gehorsam" (FAZ) und Angela Steideles "Ins Dunkel" (SZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.

Bühne

"Anti-Kuschel-Theater" sieht Nachtkritiker Willibald Spatz mit Armin Petras Adaption von Victor Hugos Roman "Der lachende Mann" am Staatstheater Augsburg. Lustig ist das nämlich gar nicht, dafür gibt es "bombastische Bilder". Es geht um den jungen Mann Gwynplaine, dem als Kind Schlitze in die Mundwinkel geschnitten werden. So entstellt, muss er sich alleine durchschlagen - bis er erfährt, dass er eigentlich adelig ist: "Weder den Darstellenden noch den Zuschauern wird viel Zeit zum Verschnaufen gegönnt. Sollte das jemand ermüden, entspricht das dem Pace der Zeit. Wer ausruht, ist schnell verhungert auf der Straße respektive am Hof - oder ins Nichts hinausintrigiert. Patrick Rupar muss sich als Gwynplaine einen riesigen roten Mantel umtun, der buchstäblich die Hälfte der Spielfläche ausfüllt und der gleichzeitig als Liebesnest für ihn und seine Herzogin Josiana dient. Diese stattet Katja Sieder mit einer herrlichen Zickigkeit aus. In seinem Lustverhau erfährt dann Gwynplaine auch, dass er eigentlich adelig ist. Jetzt passt der Mantel ihm wirklich nicht. Es wird zu groß. Die neue Rolle, mit der kann er nichts anfangen."

Etwas anstrengend findet Yvonne Poppek in der SZ das Stück, vor allem in der zweiten Hälfte, die als Casting-Show inszeniert ist. Darin stecke allerdings eine Reflexion auf das Theater: "Das fahrende Volk, die Komödianten, die heutigen Showgäste, sie alle dienen der Unterhaltung, dienen dem Schein, verbergen das Sein. Erfolgreich ist, wer bietet, was das Publikum will. Armin Petras scheint den eigenen Beruf hier mitzudenken, nicht umsonst ist der Abend artifiziell, um das Schauspiel als solches sichtbar zu machen."

Weiteres: In der NZZ wird Matthias Schulz, Intendant der Oper Zürich, von Christian Wildhagen zu seiner Entscheidung befragt, Anna Netrebko für die weibliche Hauptrolle in Verdis "Macht des Schicksals" zu engagieren. Besprochen wird Tom Kühnels Inszenierung von Rhea Lemans Stück "Arendt" (eine "Hannah-Arendt"-Revue, die leider "keine Funken" schlägt, Zeit).

Musik

Die Musikkritiker trauern um D'Angelo, der mit gerade einmal drei seit 1995 veröffentlichten Alben den Soul revolutioniert hat und nun im Alter von nur 51 Jahren einer Krebserkrankung erlegen ist. "An der Geschichte des übermäßig talentierten, glamourösen und fragilen Musikers D'Angelo kann man die ganze Ekstase und den Kater der wichtigsten Kunstformen des 20. Jahrhunderts erzählen: der Popmusik und dem, was ihr zugrunde liegt - der Black Music", schreibt Tobi Müller auf Zeit Online. Aus D'Angelos Songs sprachen "brennende Musikalität und jubilierender Schmerz" und er beherrschte die hohe Kunst der Langsamkeit: "Der Song 'Lady' von seinem Debütalbum klingt wie Funk auf Fentanyl, trotz des chirurgisch präzisen Zusammenspiels der Musiker; auch D'Angelos Gesang klingt nach einem Mann, der weiß, was es heißt, in den Seilen zu hängen. Das wirklich langsame 'Untitled' (How Does It Feel?) vom Album Voodoo ist ein siebenminütiges Lehrstück darüber, wie viel auch Musik der höchsten Ekstase mit Kontrolle zu tun hat, mit hinausgezögerter Wirkung - mit einem Versprechen eben."

Schon D'Angelos erstes Album war hochgradig ambitioniert und hungrig, schreibt Jakob Biazza in der SZ, und auch sein letztes, "Black Messiah" von 2014, "war noch mal ein immenses, sehr erfolgreiches Anstemmen gegen die Faulheit der Kollegen. Noch einmal dreckige, tiefenerotische Beats, brandgefährliche Grooves, Rasiermesser-Synkopen, bezirzende Falsett-Lieblichkeiten und eine vollständig umfangende Wärme. Noch einmal der Anspruch, alles anders, alles besser zu machen." Weitere Nachrufe in taz und NZZ.

Weiteres: Jens Balzer stellt in der Zeit Bad Bunny vor, der ausschließlich auf Spanisch singt, international ein absoluter Superstar, in Deutschland hingegen kaum bekannt ist und im kommenden Februar beim Super Bowl auftreten wird. Mehrere Musikjournalisten haben sich beklagt, nach Kritik am neuen Album von Taylor Swift von einigen ihrer Fans teils Morddrohungen erhalten zu haben, berichtet Jean-Martin Büttner in der NZZ. Stephanie Grimm berichtet in der taz vom Avant Festival in Süditalien. Karl Fluch erinnert im Standard an Patti Smiths vor 50 Jahren erschienenes Proto-Punkalbum "Horses".

Schon D'Angelos erstes Album war hochgradig ambitioniert und hungrig, schreibt Jakob Biazza in der SZ, und auch sein letztes, "Black Messiah" von 2014, "war noch mal ein immenses, sehr erfolgreiches Anstemmen gegen die Faulheit der Kollegen. Noch einmal dreckige, tiefenerotische Beats, brandgefährliche Grooves, Rasiermesser-Synkopen, bezirzende Falsett-Lieblichkeiten und eine vollständig umfangende Wärme. Noch einmal der Anspruch, alles anders, alles besser zu machen." Weitere Nachrufe in taz und NZZ.

Weiteres: Jens Balzer stellt in der Zeit Bad Bunny vor, der ausschließlich auf Spanisch singt, international ein absoluter Superstar, in Deutschland hingegen kaum bekannt ist und im kommenden Februar beim Super Bowl auftreten wird. Mehrere Musikjournalisten haben sich beklagt, nach Kritik am neuen Album von Taylor Swift von einigen ihrer Fans teils Morddrohungen erhalten zu haben, berichtet Jean-Martin Büttner in der NZZ. Stephanie Grimm berichtet in der taz vom Avant Festival in Süditalien. Karl Fluch erinnert im Standard an Patti Smiths vor 50 Jahren erschienenes Proto-Punkalbum "Horses".

Kommentieren