Heute in den Feuilletons

Weißes Trampeltier zeitgenössischen Bauens

Die kommentierte Kulturpresseschau. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

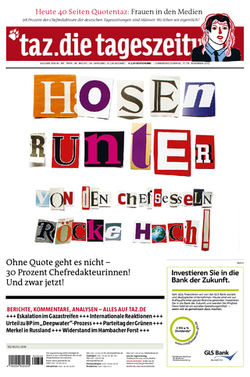

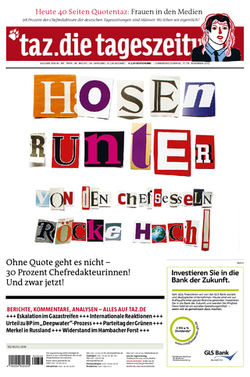

17.11.2012. Die taz bringt eine Sonderausgabe, ausschließlich von Frauen für Frauen und Männer. Die Welt kritisiert, dass in der ostslowakischen Stadt Košice, die im nächsten Jahr europäische Kulturhauptstadt ist, die Erinnerung an den Holocaust ausgespart bleibt. In der SZ trauert ein Teil von Led Zeppelin um einen anderen Teil von Led Zeppelin, in der FAZ trauert Frankfurt um Frankfurt. Die NZZ bewundert den Rock der Mätresse Baudelaires.

TAZ, 17.11.2012

Die taz kommt heute ohne aktuelle Nachrichten und Berichte, aber dafür im Erpresserlook:

Auf insgesamt 40 Seiten, hier im Editorial und in einer Statementsammlung von Journalistinnen, bekräftigt die Quotentaz ihre Forderung nach mindestens 30 Prozent Chefredakteurinnen in der deutschen Medienbranche. Eine Auswahl:

Barbara Hans von Spiegel online liefert nach einer Leitartikel-Studie ernüchternde Fakten: "Frauen haben weder Macht noch Meinung. Nur rund 18 Prozent aller Leitartikel sind von Frauen verfasst. Und die Quote wird nur durch eine gerettet: die tageszeitung. ... Ein Tusch auf 52 Prozent Kommentatorinnen, die es sehr wohl schaffen, über Datenschutz, Wahlen, Unternehmenspleiten und Bürgerkriege zu schreiben (statt nur über Handtaschen, Faltencremes und Kinderbetreuung, Themen, bei denen man Frauen gerne ein originäres Interesse unterstellt)."

Außerdem: Für Sonia Mikich, seit 30 Jahren bei Monitor, hat sich in diesem Zeitraum ein spürbarer Wandel vollzogen: "Die Zugänge sind da, wohlgemerkt. Wie aber sieht es mit wirklichen Machtpositionen aus?" Eva C. Schweitzer staunt über "das neue feministische Paradies", das Jill Abramson bei der New York Times aufbaut, seit sie dort vor einem Jahr Chefredakteurin geworden ist. Nicola Kuhrt stellt die Journalistin Andrea Röpke vor, die unter Einsatz von Leib und Leben im rechtsradikalen Milieu recherchiert. Kriegsberichterstatterin Andrea Böhm erklärt die Vorteile einer Frau in ihrem Beruf: "Anders als meine männlichen Kollegen kann ich auch ohne Weiteres mit Afghaninnen reden, ohne einen Aufruhr zu provozieren." Der Fernsehgelehrte Ranga Yogeshwar stößt in den Archiven auf gruselige wissenschaftliche Theorien zu Wesen und Status der Frau. Silke Burmester konnte eine Mail von Alice Schwarzers Assistentin abfangen, in der diese sich von der Übermutter arg gegängelt fühlt ("Es fängt damit an, dass ich morgens zwei Mettwurstbrötchen besorgen muss, ohne Zwiebeln und ganz wichtig: Oberhälften. Sonst ist der erste Anpfiff da.") Von wenigen Vorzeigebeispielen in der IT- und Startup-Branche abgesehen, "endet 'Diversity' in einer toten Leitung", bemerkt Miriam Meckel bei ihrer Suche nach Frauen im Netz. Judith Liere versucht den Männern die Quote unterdessen mit besseren Aussichten auf mehr Sex schmackhaft zu machen.

Nur bei Tom holt die Frau dem Mann noch Aspirin ans Bett.

Auf insgesamt 40 Seiten, hier im Editorial und in einer Statementsammlung von Journalistinnen, bekräftigt die Quotentaz ihre Forderung nach mindestens 30 Prozent Chefredakteurinnen in der deutschen Medienbranche. Eine Auswahl:

Barbara Hans von Spiegel online liefert nach einer Leitartikel-Studie ernüchternde Fakten: "Frauen haben weder Macht noch Meinung. Nur rund 18 Prozent aller Leitartikel sind von Frauen verfasst. Und die Quote wird nur durch eine gerettet: die tageszeitung. ... Ein Tusch auf 52 Prozent Kommentatorinnen, die es sehr wohl schaffen, über Datenschutz, Wahlen, Unternehmenspleiten und Bürgerkriege zu schreiben (statt nur über Handtaschen, Faltencremes und Kinderbetreuung, Themen, bei denen man Frauen gerne ein originäres Interesse unterstellt)."

Außerdem: Für Sonia Mikich, seit 30 Jahren bei Monitor, hat sich in diesem Zeitraum ein spürbarer Wandel vollzogen: "Die Zugänge sind da, wohlgemerkt. Wie aber sieht es mit wirklichen Machtpositionen aus?" Eva C. Schweitzer staunt über "das neue feministische Paradies", das Jill Abramson bei der New York Times aufbaut, seit sie dort vor einem Jahr Chefredakteurin geworden ist. Nicola Kuhrt stellt die Journalistin Andrea Röpke vor, die unter Einsatz von Leib und Leben im rechtsradikalen Milieu recherchiert. Kriegsberichterstatterin Andrea Böhm erklärt die Vorteile einer Frau in ihrem Beruf: "Anders als meine männlichen Kollegen kann ich auch ohne Weiteres mit Afghaninnen reden, ohne einen Aufruhr zu provozieren." Der Fernsehgelehrte Ranga Yogeshwar stößt in den Archiven auf gruselige wissenschaftliche Theorien zu Wesen und Status der Frau. Silke Burmester konnte eine Mail von Alice Schwarzers Assistentin abfangen, in der diese sich von der Übermutter arg gegängelt fühlt ("Es fängt damit an, dass ich morgens zwei Mettwurstbrötchen besorgen muss, ohne Zwiebeln und ganz wichtig: Oberhälften. Sonst ist der erste Anpfiff da.") Von wenigen Vorzeigebeispielen in der IT- und Startup-Branche abgesehen, "endet 'Diversity' in einer toten Leitung", bemerkt Miriam Meckel bei ihrer Suche nach Frauen im Netz. Judith Liere versucht den Männern die Quote unterdessen mit besseren Aussichten auf mehr Sex schmackhaft zu machen.

Nur bei Tom holt die Frau dem Mann noch Aspirin ans Bett.

Weitere Medien, 17.11.2012

Sylvia Staude holt sich in der FR beim ausgiebigen Gespräch mit Krimi-Bestsellerautor Don Winslow gute Ratschläge ab, von wem man sich als angehender Krimiautor inspirieren lassen sollte: "Sicher müssen wir uns Raymond Chandler ansehen, Arthur Conan Doyle, Dashiell Hammett, all diese Leute, aber ich finde, wir haben nicht nur das Recht, wir haben die Pflicht, Cervantes zu lesen, 'Don Quixote', 'Lazarillo de Tormes', den ersten Roman, der die Schattenseiten beschrieb, die Diebe, Huren, Zuhälter. Nehmen Sie Shakespeare - 'Der Pate' ist eine Nacherzählung von Shakespeares 'Heinrich IV.', nur mit umgekehrten Vorzeichen. Dickens, Dostojewski, Zola. 'Thérèse Raquin' ist Literatur, aber es ist auch in jedem Detail ein Kriminalroman."

Außerdem gratuliert Daniel Kothenschulte Martin Scorsese zum 70. Geburtstag. Bei Youtube finden wir eine Dokumentation über den Regisseur aus dem Jahr 1990:

Außerdem gratuliert Daniel Kothenschulte Martin Scorsese zum 70. Geburtstag. Bei Youtube finden wir eine Dokumentation über den Regisseur aus dem Jahr 1990:

Welt, 17.11.2012

EMI bringt das Gesamtwerk der Beatles in einer Box mit 14 LPs heraus, berichtet Michael Pilz. Möglicherweise werden die Beatles damit den wachsenden Vinylmarkt anheizen, dessen Ende sie vor 25 Jahren selbst eingeläutet haben: "1987 waren es die Beatles, die mit ihrem digitalisierten Œuvre das CD-Geschäft beflügelten. Zuvor galten CDs als Fetisch audiophiler Snobs, danach als Volkstonträger. Schallplatten fanden sich in den Grabbelkisten wieder und zum Ausklang des Jahrhunderts dann im Orkus der Musikgeschichte. Seit zehn Jahren lassen ernst zu nehmende Musiker ihre Veröffentlichungen wieder in Vinyl pressen."

Weiteres: Matthias Heine lässt sich von der Schauspielerin Caroline Peters bei Merguez ihr Leben erzählen. Holger Kreitling gratuliert Martin Scorsese zum Siebzigsten. Besprochen werden die Ausstellung "Kassiber" im Marbacher Literaturmuseum der Moderne und die ARD-Reportagenreihe "Entweder Broder - Die Europa-Safari" mit Henryk Broder und Hamed Abdel-Samad (eine "unterhaltsame Form der ambulanten Selbstaufklärung", findet Reinhard Mohr).

In der Literarischen Welt bemerkt Marko Martin, dass die ostslowakische Stadt Košice, Europäische Kulturhauptstadt 2013, in ihrem Katalog all jene Personen und Werke ausklammert, die mit dem Holocaust zu tun haben: "Bis heute eher verdrängte Tatsache nämlich ist, dass ab Frühjahr 1944 auf dem Bahnhof der Stadt - in den Jahren der Belle Epoque noch ein beliebtes Postkartenmotiv - die Züge nach Auschwitz zu rollen begonnen hatten, strikt nach den Plänen von Eichmanns 'Transportabkommen von Kassa'. Etwa 380.000 deportierte ungarische und slowakische Juden wurden an diesem 'zentralen Umschlagplatz' in die Vieh-Waggons gestoßen, die erst bei der Rampe des Vernichtungslagers wieder hielten."

Besprochen werden unter anderem eine Neuübersetzung von Hemingways "Der alte Mann und das Meer", Teju Coles Roman "Open City", Volker Gerhardts Studie "Öffentlichkeit", Tilar J. Mazzeos Geschichte des Dufts "Chanel N° 5" sowie diverse Kochbücher. Das Buch der Woche ist Shulamit Volkovs Charakterstudie "Walther Rathenau".

Weiteres: Matthias Heine lässt sich von der Schauspielerin Caroline Peters bei Merguez ihr Leben erzählen. Holger Kreitling gratuliert Martin Scorsese zum Siebzigsten. Besprochen werden die Ausstellung "Kassiber" im Marbacher Literaturmuseum der Moderne und die ARD-Reportagenreihe "Entweder Broder - Die Europa-Safari" mit Henryk Broder und Hamed Abdel-Samad (eine "unterhaltsame Form der ambulanten Selbstaufklärung", findet Reinhard Mohr).

In der Literarischen Welt bemerkt Marko Martin, dass die ostslowakische Stadt Košice, Europäische Kulturhauptstadt 2013, in ihrem Katalog all jene Personen und Werke ausklammert, die mit dem Holocaust zu tun haben: "Bis heute eher verdrängte Tatsache nämlich ist, dass ab Frühjahr 1944 auf dem Bahnhof der Stadt - in den Jahren der Belle Epoque noch ein beliebtes Postkartenmotiv - die Züge nach Auschwitz zu rollen begonnen hatten, strikt nach den Plänen von Eichmanns 'Transportabkommen von Kassa'. Etwa 380.000 deportierte ungarische und slowakische Juden wurden an diesem 'zentralen Umschlagplatz' in die Vieh-Waggons gestoßen, die erst bei der Rampe des Vernichtungslagers wieder hielten."

Besprochen werden unter anderem eine Neuübersetzung von Hemingways "Der alte Mann und das Meer", Teju Coles Roman "Open City", Volker Gerhardts Studie "Öffentlichkeit", Tilar J. Mazzeos Geschichte des Dufts "Chanel N° 5" sowie diverse Kochbücher. Das Buch der Woche ist Shulamit Volkovs Charakterstudie "Walther Rathenau".

NZZ, 17.11.2012

Marc Zitzmann versteht nicht, warum Philippe Dagen in Le Monde die große Ausstellung über "Die Impressionisten und die Mode" im Pariser Musée d'Orsay als oberflächlich gegeißelt hat: Es ging den Impressionisten gerade nicht darum, "Rechtecke der Realität auf Rechtecke aus Leinwand zu fixieren. Vielmehr suchten sie - je nach Temperament und Technik -, den Eindruck von bewegtem Licht auf changierenden Stoffen wiederzugeben, mit sirrenden Farbflächen zu hypnotisieren (wie Renoir mit seiner 'Parisienne', in deren Veilchenblau der Betrachter schier ertrinkt) oder ein voluminöses Kleid kraft seiner Masse und dynamischen Form zum Blickfang einer Bildkomposition zu erheben (wie Manet in 'La Maîtresse de Baudelaire', wo der weiß gestreifte Riesen-Reifrock, der Jeanne Duval fast verschluckt, die halbe Bildfläche einnimmt)."

Marc Zitzmann versteht nicht, warum Philippe Dagen in Le Monde die große Ausstellung über "Die Impressionisten und die Mode" im Pariser Musée d'Orsay als oberflächlich gegeißelt hat: Es ging den Impressionisten gerade nicht darum, "Rechtecke der Realität auf Rechtecke aus Leinwand zu fixieren. Vielmehr suchten sie - je nach Temperament und Technik -, den Eindruck von bewegtem Licht auf changierenden Stoffen wiederzugeben, mit sirrenden Farbflächen zu hypnotisieren (wie Renoir mit seiner 'Parisienne', in deren Veilchenblau der Betrachter schier ertrinkt) oder ein voluminöses Kleid kraft seiner Masse und dynamischen Form zum Blickfang einer Bildkomposition zu erheben (wie Manet in 'La Maîtresse de Baudelaire', wo der weiß gestreifte Riesen-Reifrock, der Jeanne Duval fast verschluckt, die halbe Bildfläche einnimmt)."Weiteres: Barbara Frey ist schlaflos und tröstet sich mit den "Insomnia Drawings" von Louise Bourgeois. Till Brockmann schreibt zum 70. Geburtstag von Martin Scorsese. Besprochen wird eine Aufführung von "The Black Rider" am Theater Basel.

Kann man in Zeiten der massenhaft geposteten Ferienfotos das Fremde überhaupt noch erleben? So wie Elias Canetti, der einst nach Marrakesch aufbrach und den Einheimischen zuhörte, ohne ein Wort Arabisch zu verstehen? Der Autor Martin R. Dean bezweifelt es in Literatur und Kunst. Wir haben uns heute eingerichtet im "Scheinvertrauten", schreibt er: "Trotz - oder gerade wegen - des allseitigen Verbundenseins nehmen die internen und externen Ausgrenzungsmechanismen zu. Die Verlagerung des Fremden in den Immanenzraum des Subjekts schränkt ganz offenbar dessen Fähigkeit, Fremdes auszuhalten, zunehmend ein. Der psychische Umbau, den die globalen Netzwerke und Techniken vorantreiben, macht das Individuum nicht geräumiger, sondern enger, engherziger und ängstlicher. Menschen, die das Fremde immer weniger ertragen, rufen verstärkt nach Gesetzen zur Eindämmung alles Abweichenden."

Weitere Artikel: Anlässlich der Basler Ausstellung über die Entdeckung der nabatäische Wüstenstadt Petra porträtiert Rolf A. Stucky Johann Ludwig Burckhardt alias Scheich Ibrahim, der im 19. Jahrhundert nicht nur Petra entdeckte, sondern auch die Wahhabiten in Arabien beschrieb, den Beduinenalltag und das Verhältnis von Christen und Drusen im Libanon. Geneviève Lüscher beschreibt die Ausgrabungen der Universität Basel in Petra. Christa Reicher denkt über die Aufgaben der Städteplanung im 21. Jahrhundert nach.

SZ, 17.11.2012

Sehr unglücklich zeigt sich Jimmy Page von Led Zeppelin in Christian Zaschkes Reportage auf Seite Drei. Zumal nach dem Erfolg des einmaligen Reunion-Konzerts 2007 würde sich der Gitarrist nichts sehnlicher wünschen als eine Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit, doch verwurstet Diva Robert Plant heute die alten Hits lieber zu soften Country-Versionen. "Am Morgen nach der Show bin ich aufgewacht und war froh. Ab nachmittags bin ich unruhig geworden, weil ich wieder mit den Jungs auf die Bühne wollte. Aber es hat seither nicht die leiseste Andeutung gegeben, dass wir wieder zusammenspielen könnten, nicht mal ein Flüstern. Das ist die Wahrheit.'" Trösten wir uns mit einer Livefassung ihres meisterlichen "Achilles Last Stand":

Im Feuilleton ist der Sprachwissenschaftler Jürgen Trabant zuversichtlich, das die jungen, gut ausgebildeten Einwanderer aus dem Süden der EU, obwohl sie alle Englisch können, auch Deutsch lernen werden: "Sie sind sozusagen die Kinder, die wir uns wünschen, sie sind motiviert, kultiviert, gut ausgebildet, mehrsprachig, und sie lernen unsere Sprache, das heißt sie wollen durchaus mit uns (Sprach-)Gemeinschaft pflegen. Also begrüßen wir sie herzlich und - vor allem - sprechen wir mit ihnen! Reden wir mit ihnen auf Deutsch, denn nur so lernen sie es immer besser."

Weitere Artikel: Auf zwei Seiten befassen sich die SZ-Autoren mit Fragen der Städteplanung nach "Sandy". Lothar Müller berichtet von der Veranstaltung zur Eröffnung des Imre Kertész Archivs in Berlin. Alexander Gorkow war bei einem Abend zu Ehren von Edgar Reitz im Schloß Bellevue. Susan Vahabzadeh gratuliert Martin Scorsese zum 70. Geburtstag.

Besprochen werden das Kriegsdrama "Red Tails", die von Stephan Kimmig am Staatstheater Stuttgart inszenierte Verquickung von Kroetz' "Stallerhof" und Kaluzas "3D" sowie John Irvings Roman "In einer Person" (mehr in unserer Bücherschau um 14 Uhr).

In der SZ am Wochenende zieht Christian Nürnberger nach 22 Jahren Dasein als "neuer Mann", der sich um Haus und Kinder kümmert, während die Ehefrau Karriere macht, kein sehr aufbauendes Fazit aus dieser Erfahrung: "Irgendwie kam das wohl zu früh für die Welt. Zwar erregte es ein gewisses Aufsehen, dass da mal ein Mann zusehen musste, wie er Beruf und Familie unter einen Hut kriegt. Aber dass meine Frau vor der gleichen Aufgabe stand, war nicht weiter erwähnenswert. Stattdessen wurde sie immer gefragt: Warum bist du nicht bei den Kindern, warum musst du unbedingt Karriere machen? Wenn sie sagte, ich bin in jeder freien Minute bei den Kindern, wurde das nicht ernst genommen."

Außerdem schildert Jochen Arntz die Geschichte des Nürburgrings, um den gerade das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Und John Irving erinnert sich im Gespräch mit Kerstin Holzer an seinen 30. Geburtstag und denkt, anders als Kollege Philip Roth, nicht im Traum daran, mit dem Schreiben aufzuhören.

Im Feuilleton ist der Sprachwissenschaftler Jürgen Trabant zuversichtlich, das die jungen, gut ausgebildeten Einwanderer aus dem Süden der EU, obwohl sie alle Englisch können, auch Deutsch lernen werden: "Sie sind sozusagen die Kinder, die wir uns wünschen, sie sind motiviert, kultiviert, gut ausgebildet, mehrsprachig, und sie lernen unsere Sprache, das heißt sie wollen durchaus mit uns (Sprach-)Gemeinschaft pflegen. Also begrüßen wir sie herzlich und - vor allem - sprechen wir mit ihnen! Reden wir mit ihnen auf Deutsch, denn nur so lernen sie es immer besser."

Weitere Artikel: Auf zwei Seiten befassen sich die SZ-Autoren mit Fragen der Städteplanung nach "Sandy". Lothar Müller berichtet von der Veranstaltung zur Eröffnung des Imre Kertész Archivs in Berlin. Alexander Gorkow war bei einem Abend zu Ehren von Edgar Reitz im Schloß Bellevue. Susan Vahabzadeh gratuliert Martin Scorsese zum 70. Geburtstag.

Besprochen werden das Kriegsdrama "Red Tails", die von Stephan Kimmig am Staatstheater Stuttgart inszenierte Verquickung von Kroetz' "Stallerhof" und Kaluzas "3D" sowie John Irvings Roman "In einer Person" (mehr in unserer Bücherschau um 14 Uhr).

In der SZ am Wochenende zieht Christian Nürnberger nach 22 Jahren Dasein als "neuer Mann", der sich um Haus und Kinder kümmert, während die Ehefrau Karriere macht, kein sehr aufbauendes Fazit aus dieser Erfahrung: "Irgendwie kam das wohl zu früh für die Welt. Zwar erregte es ein gewisses Aufsehen, dass da mal ein Mann zusehen musste, wie er Beruf und Familie unter einen Hut kriegt. Aber dass meine Frau vor der gleichen Aufgabe stand, war nicht weiter erwähnenswert. Stattdessen wurde sie immer gefragt: Warum bist du nicht bei den Kindern, warum musst du unbedingt Karriere machen? Wenn sie sagte, ich bin in jeder freien Minute bei den Kindern, wurde das nicht ernst genommen."

Außerdem schildert Jochen Arntz die Geschichte des Nürburgrings, um den gerade das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Und John Irving erinnert sich im Gespräch mit Kerstin Holzer an seinen 30. Geburtstag und denkt, anders als Kollege Philip Roth, nicht im Traum daran, mit dem Schreiben aufzuhören.

FAZ, 17.11.2012

Unter Schmerzen muss Dieter Bartetzko eine weitere Bausünde im geliebten Frankfurt zur Kenntnis nehmen, einen von Spekulanten errichteten sterilen Luxuswohnturm gegenüber der romanischen Leonhardskirche, von dem aus "die Aussicht auf den Fluss herrlich sein muss. Mehr Gutes kann über das neue Haus nicht gesagt werden: Ein weißes Trampeltier zeitgenössischen Bauens, drängt es auf die Kirche zu und bleibt - was achthundert Jahre lang keines der Altstadthäuser wagte - nur knapp unterhalb von deren Giebelspitze."

Weitere Artikel: Andreas Kilb war dabei, als der geschwächte Imre Kertesz seinen Vorlass der Akademie der Künste übergab. Regina Mönch protestiert gegen den Verkauf einer "kulturhistorisch wertvollen" Gymnasialbibliothek aus Stralsund. Jürgen Dollase war bei Martin Dalsass im Schweizer Promirestaurant "Talvo" essen. Auf der letzten Seite des Feuilletons erklärt der Physiker und Philosoph Marco Wehr uns und der Finanzbranche, "wie wir täglich eine Welt erschaffen, die wir nicht verstehen - und wie wir sie wieder vereinfachen könnten".

Besprochen werden der Film "Nemesis" (mehr hier) mit Susanne Lothar und Ulrich Mühe von 2006, der erst jetzt in die Kinos kommt, Martin Heckmanns Stück "Einer und eine" in Mannheim und Bücher, darunter ein Band des syrischen Großdichters Adonis.

Für Bilder und Zeiten begibt sich Verena Lueken pünktlich zum siebzigsten Geburtstag des Regisseurs in Martin Scorseses New York. Wiebke Hüster porträtiert den in der Tanzwelt tätigen Bühnen- und Kostümbildner Keso Dekker. Hubert Spiegel fragt, ob der Nobelpreisjuror und Sinologe Göran Malmqvist finanzielle Vorteile von der Nobelpreisentscheidung für Mo Yan hat, dessen Übersetzer er ist. Und Lena Bopp unterhält sich mit Alexis Jenni, der mit seinem Debütroman "Die französische Kunst des Krieges" im letzten Jahr den Prix Goncourt erhielt.

Für die Frankfurter Anthologie hat Silke Scheuermann ein Gedicht von Volker Sielaff gelesen - "Exerzitien des Alltags:

Ich war den ganzen Tag damit beschäftigt

auf eine Frau zu warten, ich hatte lange

nicht mehr auf jemanden gewartet, so dass

mir das Warten jetzt wie eine Gnade erschien

ein undefinierbarer Akt (…)"

Weitere Artikel: Andreas Kilb war dabei, als der geschwächte Imre Kertesz seinen Vorlass der Akademie der Künste übergab. Regina Mönch protestiert gegen den Verkauf einer "kulturhistorisch wertvollen" Gymnasialbibliothek aus Stralsund. Jürgen Dollase war bei Martin Dalsass im Schweizer Promirestaurant "Talvo" essen. Auf der letzten Seite des Feuilletons erklärt der Physiker und Philosoph Marco Wehr uns und der Finanzbranche, "wie wir täglich eine Welt erschaffen, die wir nicht verstehen - und wie wir sie wieder vereinfachen könnten".

Besprochen werden der Film "Nemesis" (mehr hier) mit Susanne Lothar und Ulrich Mühe von 2006, der erst jetzt in die Kinos kommt, Martin Heckmanns Stück "Einer und eine" in Mannheim und Bücher, darunter ein Band des syrischen Großdichters Adonis.

Für Bilder und Zeiten begibt sich Verena Lueken pünktlich zum siebzigsten Geburtstag des Regisseurs in Martin Scorseses New York. Wiebke Hüster porträtiert den in der Tanzwelt tätigen Bühnen- und Kostümbildner Keso Dekker. Hubert Spiegel fragt, ob der Nobelpreisjuror und Sinologe Göran Malmqvist finanzielle Vorteile von der Nobelpreisentscheidung für Mo Yan hat, dessen Übersetzer er ist. Und Lena Bopp unterhält sich mit Alexis Jenni, der mit seinem Debütroman "Die französische Kunst des Krieges" im letzten Jahr den Prix Goncourt erhielt.

Für die Frankfurter Anthologie hat Silke Scheuermann ein Gedicht von Volker Sielaff gelesen - "Exerzitien des Alltags:

Ich war den ganzen Tag damit beschäftigt

auf eine Frau zu warten, ich hatte lange

nicht mehr auf jemanden gewartet, so dass

mir das Warten jetzt wie eine Gnade erschien

ein undefinierbarer Akt (…)"

Kommentieren