9punkt - Die Debattenrundschau

Empirischer Blick auf die Welt

Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

Religion

"Offensichtlich ermöglicht das Internet derzeit mehr Freiraum, als die Demokratie vertragen kann", hat Kulturministerin Monika Grütters neulich geschrieben (unser Resümee). Das Kreuz bereitet ihr derartige Ängste nicht, auch wenn sie es nicht unbedingt in Amtsstuben aufhängen würde, wie sie in der Zeit schreibt. Aber sie beruft sich auf Michel Houellebecqs "Unterwerfung" und konstatiert - auch in ihrer Eigenschaft als Lobbyistin des Katholizismus (sie ist Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken) - eine bedauerliche "kulturelle Unbehaustheit" unserer Gesellschaft: "Wer Houellebecqs 'Unterwerfung' gelesen oder auf der Bühne gesehen hat und im erbärmlichen Opportunismus der Hauptfigur das Zerrbild einer spirituell abstinenten, bindungslosen, genusssüchtigen Gesellschaft erkannt hat, der weiß, dass die 'Entchristlichung der Gesellschaft' dem Zusammenleben in einer demokratischen Gesellschaft nicht zuträglich ist."

Auch der im politischen Teil der FAZ schreibende Markus Blume, Generalsekretär der CSU, hält Christentum und Demokratie für konsubstanziell: "Der empirische Blick auf die Welt zeigt, dass auf Dauer stabile Demokratien außerhalb von Ländern christlicher Prägung selten anzutreffen sind. Die bedeutenden Ausnahmen sind schnell aufgezählt: Indien, Indonesien und Israel."

Das soll den Katholiken erst mal einer nachmachen! Religion mit Humor, Witz und Kunst - und alles mit Genehmigung des Papstes. Die neue Ausstellung des Met Museums in New York feiert "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination". Das Thema inspirierte die Gäste der Eröffnungsgala weitaus aus mehr als die Themen der letzten Jahre. Im Daily Mail fühlt sich Piers Morgan beleidigt. Das ist zwar Unsinn, aber hier macht er einen Punkt: "Die Met hat ihre Doppelstandards offenbart, denn jeder weiß, dass sie das niemals mit dem Islam oder Judaismus gewagt hätten." Der Jesuitenpater James Martin hatte dagegen viel Spaß. Er twitterte die besten Komplimente für seine schlichte schwarze Kutte:

Actually said to me at the #MetGala tonight:

- James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) 8. Mai 2018

"I love your costume."

"Is that, like, for real?"

"Funky outfit!"

"You're the best dressed dude here, bro." (High fives me.)

"You look just like the real thing."

And, truly: "I love that you got dressed up as a sexy priest."

Gesellschaft

Geschichte

Die taz macht ein Dossier zum Pariser Mai. Die Schriftstellerin Catherine Millet bringt eine gewagte These vor: "Die Revolte im Mai 68 hat keine Revolution nach sich gezogen, die mit 1917 vergleichbar wäre. Aber sie ist und bleibt unauflöslich mit der 'sexuellen Revolution' verbunden. Reich und Marcuse gesellten sich zu Marx. Vielleicht hätte Robespierre die Guillotine nicht in Gang gesetzt, hätte er de Sade gelesen, und ein etwas entspannterer Lenin hätte vielleicht keinen Roten Terror ausgeübt."

Außerdem: Jean-Marcel Bouguereau erinnert sich an "dieses Gefühl des Alles-erreichen-Könnens". Erinnerungen auch von der Schriftstellerin Annie Ernaux. Der Bauer Joseph Potiron erinnert an den Mai in Nantes, wo es zu einer seltenen Synthese von Bauern, Studenten und Arbeitern kam. Und Johanna Luyssen beklagt, dass sich die Neue Rechte des Vokabulars der 68er bemächtigt hätten. Schließlich beschreibt die Historikerin Ludivine Bantigny im Gespräch mit Harriet Wolff, was der Slogan "faire mai" bedeutete: "Dieser Slogan, auch wenn er eigentlich nur auf jenen Monat abzielt, beschreibt gut die damalige Atmosphäre - zu deutsch 'Mai machen'. Diese ausgelassene Stimmung, gepaart mit Ernsthaftigkeit und immer wieder dem unmittelbaren Erleben von Gefahr: Das Gefühl ist da, an etwas genuin Politischem, ja Historischem teilzunehmen."

Europa

Kulturpolitik

In Berlin steht der Abriss der Komödie am Kurfürstendamm bevor. Das Theater war in den zwanziger Jahren von Oskar Kaufmann auf Wunsch von Max Reinhardt erbaut worden. Heute ist es eingebettet in ein ziemlich trostloses Einkaufszentrum. Der ganze Komplex wurde vom Berliner Senat 1994 für zwei Millionen D-Mark verscherbelt. In der Berliner Zeitung liefern Gabriela Keller und Kai Schlieter den ersten Teil einer Reportage, die aufzeigt, wie der Berliner Senat durch Schlamperei und systematische Torpedierung verhinderte, dass das Theater unter Denkmalschutz gestellt wurde. Und die Käufer? "Über den Eigentümer möchte offenbar keiner der heute amtierenden Senatoren etwas wissen. Der Investor reißt das Theater nun ab, weil er ein Shoppingparadies bauen möchte. Damit kennen sich die Financiers in Russland aus, führen ihre Spuren doch in ein Paradies der Reichen, an tropische Offshore-Finanzplätze, nach Belize, die ehemalige Kolonie Britisch-Honduras, und bis in die Nähe des Kreml. Das Drama beginnt im Theater selbst, am Kurfürstendamm, Ecke Uhlandstraße."

Ebenfalls in der Berliner Zeitung fragt - reichlich spät, aber immerhin - Nikolaus Bernau, warum der neue Berliner Flughafen irrsinnig teuer, dabei aber architektonisch nicht mehr als eine "Primitiv-Kiste" wird. Selbst in Rostock waren sie ambitionierter! "In Berlin dagegen teilte uns der Geschäftsführer der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH, Engelbert Lütke Daldrup, Ende vergangener Woche mit, dass er für den ersten Erweiterungsbau des noch gar nicht fertigen Flughafens eines auf gar keinen Fall wolle: eine Kathedrale des Verkehrs. Stattdessen soll eine kantige Blech- und Betonkiste mit offen liegenden Leitungen und simpelster Baukonstruktion entstehen, immerhin mit einigen Glasfronten, damit der Anstand gewahrt wird. Das ist Provinz reinsten Wassers."

Medien

Ideen

Bari Weiss erklärt in einem etwas seltsamen Artikel für die New York Times, was das "Intellectual Dark Web" sein soll. Sie bezieht sich dabei auf eine anonyme Website, die einige Dissidenten des heutigen juste-milieu-Diskurses auflistet: Dazu gehören etwa Steven Pinker oder Ayaan Hirsi Ali. Laut Weiss haben die Autoren drei Dinge gemein: "Erstens sind sie gewillt, über manche Themen entschieden anderer Meinung zu sein, auch wenn sie sich dabei höflich ausrücken, etwa Religion, Abtreibung, Einwanderung, die Natur des Bewusstseins. Zweitens weigern sie in einem Zeitalter, wo das Wunschdenken die Fakten übertrumpft, politisch Genehmes nachzuplappern. Und drittens haben manche für diese Entschiedenheit bezahlt, indem sie aus Institutionen entfernt wurden, die unorthodoxem Denken oft feindselig gegenüberstehen." Was an dieser Webseite genau "dunkel" sein soll, wird aber nicht so recht klar.

Adrian Lobe stellt in der NZZ den israelischen Historiker Yuval Noah Harari vor, der aus globalgeschichtlicher Perspektive über den "Dataismus" nachdenkt und kürzlich behauptete, die digitale Revolution mache Diktaturen effizienter als Demokratien: "Harari schreibt: 'Der Liberalismus wird an dem Tag zusammenbrechen, an dem das System mich besser kennt als ich mich selbst.' Es wäre der Punkt, an dem wir liberale Praktiken wie Einkaufen oder Wählen künstlichen Agenten überantworten, die rationalere Entscheidungen treffen - und die Demokratie ins Simulatorische abgleitet. 'Liberale Gewohnheiten wie demokratische Wahlen werden obsolet werden, denn Google wird in der Lage sein, sogar meine politischen Überzeugungen besser zu repräsentieren als ich selbst', prophezeit Harari. Warum noch wählen gehen, wenn der Google-Algorithmus unsere Parteienpräferenz ohnehin schon kennt?" (Weil Google trotzdem nicht wählen kann?)

Internet

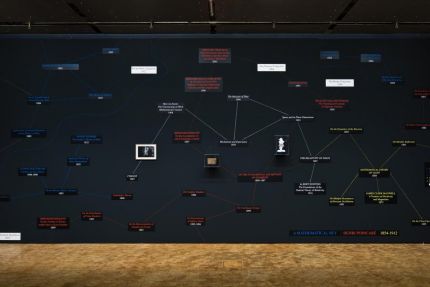

Installationsansicht "Open Codes". Foto: Steffen Harms, ZKM Karlsruhe

Philipp Meier hat für die NZZ die Ausstellung "Open Codes - Leben in digitalen Welten" des ZKM Karlsruhe besucht und ist hin und weg: "Am Eingang wird man zuerst einmal gescannt: als Erstes durch den eigenen kritischen Blick in einen gewöhnlichen Spiegel - wir befinden uns hier noch auf der analogen Ebene. Dann aber digital: Nach elektronischer Einlesung sieht man sich auf einem Monitor als dreidimensionales Computerbild, dessen Informationen auf einem weiteren Bildschirm ausgedeutscht werden. Zu lesen sind da nicht immer ganz präzise Angaben zu Geschlecht, Größe und Alter: Wohl durch einen Fehler bei der Übersetzung vom einen in den anderen Code erfuhren wir eine Verjüngung um fünfzehn Jahre." Tja, neue Technik, alte Fehler. Gelernt hat er aber, dass auch wir nur aus Code bestehen. Und hier kann man auch seinen Text als Code lesen.