Efeu - Die Kulturrundschau

Man phantasiert sich einen Leser zusammen

Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

19.01.2019. Takis Würger und kein Ende: SZ, taz und Welt erklären noch einmal die vernichtenden Kritiken ihrer Kollegen. Das wahre Problem ist die Literaturkritik, die sich zu sehr für den Leser interessiere, klagt in der FAZ der Schriftsteller Michael Lentz. Vergesst das Bauhaus, die eigentliche Zukunftsmetropole der Zwischenkriegsjahre war das Neue Frankfurt, rufen die ArchitekturkritikerInnen in SZ, FAZ und FR. Und die TheaterkritikerInnen kehren nur wenig entspannt aus Susanne Kennedys dystopischer Wellness-Welt an der Volksbühne zurück.

9punkt - Die Debattenrundschau

vom

19.01.2019

finden Sie hier

Literatur

Takis Würger und kein Ende. Betrogen habe der Spiegel-Journalist in seinem Roman "Stella" nicht", unterstreicht Dirk Knipphals in der taz, nachdem immer wieder auch die Namen Relotius und Menasse durch die Debatte um das Buch schwirrten. Allen drei Fällen gemeinsam ist aber doch, so Knipphals, der "Wunsch nach in sich kongruenten, übersichtlichen, ins Große tendierenden und dabei doch hübsch plausibel klingenden und eingängigen Geschichten. ... Würger erzählt eben eine solche Geschichte, die zu perfekt ist, um wahr zu sein - auch zu perfekt, um literarisch wahr zu sein. Anstatt sich ihr auszusetzen und auch das eigene Interesse an ihr zu hinterfragen, richtet er sie so zu, dass er sie bequem und hurtig aufschreiben kann." Was dann auch perfekt zu den vom Verlag lancierten, Lesebehaglichkeits-Kitsch verbreitenden Instagram-Postings zum Buch passt.

In der SZ hält Lothar Müller noch einmal fest, dass es keineswegs außerliterarische Kritikpunkte sind, die dem Roman vorgeworfen werden, wie Verlagsleiter Jo Lendle gerade behauptet hat, ganz im Gegenteil: "'Stella' würzt eine im Kolportagestil erzählte Liebesgeschichte mit dem Aroma abgrundtiefen Verrats. ... Würger hat in seinen Liebesroman einen Aktenordner aus dem Prozess hineinmontiert, den die sowjetische Militärverwaltung der historischen Stella Goldschlag im Frühjahr 1946 machte. Ein Schwarm von Deportierten, Ermordeten und Entkommenen steht als stummer Chor im Hintergrund des Liebesromans. Er wird in die Romanmaschinerie eingespeist und verbraucht, ohne dass die Maschinerie der Liebeshandlung je ins Stocken geraten oder es dem Erzähler je die Sprache verschlagen würde."

In der Literarischen Welt erinnert Richard Kämmerlings daran, dass der Hanser-Verlag auch schon mal zimperlicher war, wenn es um literarische Holocaust-Räuberpistolen ging: Martin Amis' "Interessengebiet" hatte der Verlag seinerzeit nicht veröffentlicht. Kämmerlings erinnert aber auch daran, dass andere Romane mit Kolportage-Elementen bei der Kritik deutlich weniger harsch verurteilt wurden, etwa wenn es in Olivier Guez' "Das Verschwinden des Josef Mengele" fast schon pornografisch zugeht: Solche Passagen "sind hier merkwürdigerweise niemandem aufgestoßen."

Sicher gibt es gute Literaturkritiker, aber eine Literaturkritik, die den einst von Schlegels formulierten hohen Maßstäbe gerecht werde, gibt es nicht, beklagt sich der Schriftsteller Michael Lentz im literarischen Wochenendessay der FAZ. Dabei brauche die Literatur einen "Leser, der 'das Denken des anderen bis in die feinsten Verästelungen' nachdenkt. Das erst ist ein Kritiker, ein wirklich lesender Kritiker. Ohne diesen Kritiker wird Literatur nicht sichtbar. Also, was macht der Kritiker? Es geht in erster Linie, leider, um eine ökonomische Frage. Die Kritiker (ihre Herausgeber, Chefredakteure, Geldgeber et cetera) glauben nämlich, und das ist das zentrale Problem, der Leser stehe im Mittelpunkt und dieser Leser interessiere sich für Themen, nicht für Formen. Man phantasiert sich einen Leser zusammen."

Weitere Artikel: Diverse Medien, darunter ZeitOnline, melden, dass Katarina Frostenson die Schwedische Akademie - unter der Bedingung ansehnlicher "Entschädigungen" - verlässt. In der SZ berichtet Rudolf Neumaier von der Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille an Robert Menasse, der sich im Lichte jüngster Aufregungen um seine Person "in Maßen selbstironisch" zeigte. Erhard Schütz erinnert im Tagesspiegel daran, dass auch der rasende Reporter Egon Erwin Kisch einen laxen Umgang mit Fakten pflegte. Anne-Sophie Balzer schreibt in der taz einen Nachruf auf die Lyrikerin Mary Oliver.

Besprochen werden Katherine Mansfields Tagebücher "Fliegen, Tanzen, Wirbeln, Beben" (NZZ), Kristen Roupenians Storyband "Cat Person" (taz, Literarische Welt), Ernst Pipers Rosa-Luxemburg-Biografie (Freitag), Michel Houellebecqs "Serotonin" (Jungle World), Philipp Weiss' "Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen" (Berliner Zeitung), Michael Kleebergs "Der Idiot des 21. Jahrhunderts" (Freitag), Christian Geisslers "kamalatta" (online nachgereicht von der FAZ), Sead Husićs Debüt "Gegen die Träume" (taz), Édouard Louis' "Wer hat meinen Vater umgebracht" (Literarische Welt) und William Heinesens Erzählband "Hier wird getanzt" (FAZ).

In der SZ hält Lothar Müller noch einmal fest, dass es keineswegs außerliterarische Kritikpunkte sind, die dem Roman vorgeworfen werden, wie Verlagsleiter Jo Lendle gerade behauptet hat, ganz im Gegenteil: "'Stella' würzt eine im Kolportagestil erzählte Liebesgeschichte mit dem Aroma abgrundtiefen Verrats. ... Würger hat in seinen Liebesroman einen Aktenordner aus dem Prozess hineinmontiert, den die sowjetische Militärverwaltung der historischen Stella Goldschlag im Frühjahr 1946 machte. Ein Schwarm von Deportierten, Ermordeten und Entkommenen steht als stummer Chor im Hintergrund des Liebesromans. Er wird in die Romanmaschinerie eingespeist und verbraucht, ohne dass die Maschinerie der Liebeshandlung je ins Stocken geraten oder es dem Erzähler je die Sprache verschlagen würde."

In der Literarischen Welt erinnert Richard Kämmerlings daran, dass der Hanser-Verlag auch schon mal zimperlicher war, wenn es um literarische Holocaust-Räuberpistolen ging: Martin Amis' "Interessengebiet" hatte der Verlag seinerzeit nicht veröffentlicht. Kämmerlings erinnert aber auch daran, dass andere Romane mit Kolportage-Elementen bei der Kritik deutlich weniger harsch verurteilt wurden, etwa wenn es in Olivier Guez' "Das Verschwinden des Josef Mengele" fast schon pornografisch zugeht: Solche Passagen "sind hier merkwürdigerweise niemandem aufgestoßen."

Sicher gibt es gute Literaturkritiker, aber eine Literaturkritik, die den einst von Schlegels formulierten hohen Maßstäbe gerecht werde, gibt es nicht, beklagt sich der Schriftsteller Michael Lentz im literarischen Wochenendessay der FAZ. Dabei brauche die Literatur einen "Leser, der 'das Denken des anderen bis in die feinsten Verästelungen' nachdenkt. Das erst ist ein Kritiker, ein wirklich lesender Kritiker. Ohne diesen Kritiker wird Literatur nicht sichtbar. Also, was macht der Kritiker? Es geht in erster Linie, leider, um eine ökonomische Frage. Die Kritiker (ihre Herausgeber, Chefredakteure, Geldgeber et cetera) glauben nämlich, und das ist das zentrale Problem, der Leser stehe im Mittelpunkt und dieser Leser interessiere sich für Themen, nicht für Formen. Man phantasiert sich einen Leser zusammen."

Weitere Artikel: Diverse Medien, darunter ZeitOnline, melden, dass Katarina Frostenson die Schwedische Akademie - unter der Bedingung ansehnlicher "Entschädigungen" - verlässt. In der SZ berichtet Rudolf Neumaier von der Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille an Robert Menasse, der sich im Lichte jüngster Aufregungen um seine Person "in Maßen selbstironisch" zeigte. Erhard Schütz erinnert im Tagesspiegel daran, dass auch der rasende Reporter Egon Erwin Kisch einen laxen Umgang mit Fakten pflegte. Anne-Sophie Balzer schreibt in der taz einen Nachruf auf die Lyrikerin Mary Oliver.

Besprochen werden Katherine Mansfields Tagebücher "Fliegen, Tanzen, Wirbeln, Beben" (NZZ), Kristen Roupenians Storyband "Cat Person" (taz, Literarische Welt), Ernst Pipers Rosa-Luxemburg-Biografie (Freitag), Michel Houellebecqs "Serotonin" (Jungle World), Philipp Weiss' "Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen" (Berliner Zeitung), Michael Kleebergs "Der Idiot des 21. Jahrhunderts" (Freitag), Christian Geisslers "kamalatta" (online nachgereicht von der FAZ), Sead Husićs Debüt "Gegen die Träume" (taz), Édouard Louis' "Wer hat meinen Vater umgebracht" (Literarische Welt) und William Heinesens Erzählband "Hier wird getanzt" (FAZ).

Musik

In der taz stellt Christian Werthschulte den Londoner Grime-Rapper Swindle und dessen neues Album "No More Normal" vor, für das der Musiker aus einem "stilsicheren Zeichenvorrat" geschöpft hat: "säuselnde Synthesizermelodien, ruppige Funkbässe. Selbst der Talkbox, diesem clownesken Werkzeug für Roboterstimmen, räumt Swindle einen Platz in der ersten Reihe ein. 'No More Normal' verwandelt das Los Angeles von Westküsten-HipHop, von G-Funk und Lowrider-Autos in ein Arkadien." Wir hören rein:

Besprochen werden der Auftakt des Berliner Festivals Ultraschall (taz, hier zum Nachzuhören), Sharon van Ettens neues Album "Remind Me Tomorrow" (SZ) und James Blakes neues Album "Assume Form" (Standard, FAZ, mehr dazu hier).

Besprochen werden der Auftakt des Berliner Festivals Ultraschall (taz, hier zum Nachzuhören), Sharon van Ettens neues Album "Remind Me Tomorrow" (SZ) und James Blakes neues Album "Assume Form" (Standard, FAZ, mehr dazu hier).

Film

Zum Kinostart von Yorgos Lanthimos' Intrigen-Historien-Spektakel "The Favourite" befasst sich Georg Seeßlen in einem gewaltigen, essayistischen Rundumschlag für epdFilm mit dem Kino der Dekadenz. "Die Historizität der Film-Plots des Westens folgt dem zivilisatorischen Dreieck fast mechanisch, aber in aller Regel eindimensional: Dem Aufstieg aus der Barbarei zur Zivilisation (der Western) folgen der Verfall, die innere (Horror) und äußere Übersteigerung (Science Fiction), schließlich: die Katastrophe. Und wir begreifen: Jeder historische Übergang beginnt in der Dekadenz, und alles filmische Eintauchen in ein Arrangement von Dekadenzelementen flirrt zwischen Nostalgie, Voyeurismus und Kritik. Es ist der sprichwörtliche Tanz auf dem Vulkan."

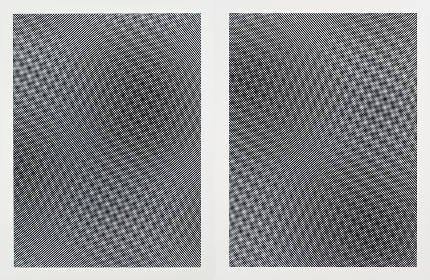

In einem Nachklapp zum Hofbauer-Kongress, der Anfang Januar in Nürnberg stattfand, kommt Lukas Foerster im Filmdienst-Blog auf die Schönheit der Abnutz-Artefakte auf historischen Filmkopien zu sprechen: In Guido Petronis ansonsten etwas matt geratenem Exploitationfilm "L'Osceno Desiderio" zeigten sich, wegen einer unsanften Vorführung in grauer Vorzeit, "plötzlich zwei grünliche Flecken. ... Sie flackern und morphen, mal sind sie fast rund, mal schlagen sie ein bisschen zur Seite aus, vor allem nach rechts oben, dann werden sie länglich und angewinkelt. Ein wenig sehen sie aus wie zwei Vögel, die flügelschlagend durch den Film gleiten. Oder vielleicht eher, weil sie sich ja nicht vom Fleck bewegen: Der Film gleitet um sie herum. Sie, nicht der Film, sind der (doppelte) Fixpunkt der filmischen Welt."

Weitere Artikel: Wenke Husmann spricht für ZeitOnline mit Schauspielerin Saoirse Ronan über ihren neuen Film "Maria Stuart" (mehr zum Film hier). Für epdFilm schreibt Sascha Westphal über die Filme von Hirokazu Kore-Eda, "schon lange Japans wichtigster Auteur." Besprochen werden Cornelius Schwalms Farce "Hotel Auschwitz", in dem sich laut Gunda Bartels im Tagesspiegel "viel Mut zu ätzenden Wahrheiten" offenbare, und die Komödie "Manhattan Queen" mit Jennifer Lopez (SZ).

In einem Nachklapp zum Hofbauer-Kongress, der Anfang Januar in Nürnberg stattfand, kommt Lukas Foerster im Filmdienst-Blog auf die Schönheit der Abnutz-Artefakte auf historischen Filmkopien zu sprechen: In Guido Petronis ansonsten etwas matt geratenem Exploitationfilm "L'Osceno Desiderio" zeigten sich, wegen einer unsanften Vorführung in grauer Vorzeit, "plötzlich zwei grünliche Flecken. ... Sie flackern und morphen, mal sind sie fast rund, mal schlagen sie ein bisschen zur Seite aus, vor allem nach rechts oben, dann werden sie länglich und angewinkelt. Ein wenig sehen sie aus wie zwei Vögel, die flügelschlagend durch den Film gleiten. Oder vielleicht eher, weil sie sich ja nicht vom Fleck bewegen: Der Film gleitet um sie herum. Sie, nicht der Film, sind der (doppelte) Fixpunkt der filmischen Welt."

Weitere Artikel: Wenke Husmann spricht für ZeitOnline mit Schauspielerin Saoirse Ronan über ihren neuen Film "Maria Stuart" (mehr zum Film hier). Für epdFilm schreibt Sascha Westphal über die Filme von Hirokazu Kore-Eda, "schon lange Japans wichtigster Auteur." Besprochen werden Cornelius Schwalms Farce "Hotel Auschwitz", in dem sich laut Gunda Bartels im Tagesspiegel "viel Mut zu ätzenden Wahrheiten" offenbare, und die Komödie "Manhattan Queen" mit Jennifer Lopez (SZ).

Architektur

Die besondere Progressivität des Neuen Frankfurts erkennt auch Christian Thomas in der FR: "Die Sozialpflichtigkeit vor allem des Architekturentwurfs war für die Gestalter ein gesellschaftliches Anliegen und ethisch Ehrensache. Der Sinn stand nicht nach Repräsentativem, sondern nach Sinnvollem und Sinnfälligem. Der Telefonhörer sollte gut in der Hand liegen, so selbstverständlich wie eine elektrische Teekanne." Den "Willen, eine grünere, lichtere, demokratischere Stadt zu verwirklichen", bewundert FAZ-Kritikerin Ursula Scheer in der Ausstellung.

Wie man das Gegenteil einer lebendigen, demokratischen Stadt schafft, erkennt Ulf Meyer in der taz indes in der geplanten Berliner "Europacity" nördlich des Hauptbahnhofs. Geplant war von dem Kölner Architekturbüro ASTOC unter anderem ein Kunstcampus, aber: "Der hochtrabend KunstCampus genannte erste Teil der Europacity ist bereits fertig und entpuppt sich als Etikettenschwindel: Statt eines quirligen Kunstviertels bezeichnet dieser Marketingname einen leeren Platz, der von einem teuren Büro- und einem Luxuseigentumswohnhaus umstellt ist, wo 'Kunden aus der ganzen Welt' (so der Immobilienentwickler) Apartments zu Preisen von 6.500 bis 7.000 Euro pro Quadratmeter gekauft haben. Der EZB-Niedrigzins macht's möglich! Künstlerisches Schaffen - und selbst Schauen - sucht sich angesichts solcher Preise freilich andere Orte."

Kunst

Weitere Artikel: In der NZZ freut sich Sarah Pines über die Wiederentdeckung der surrealistischen Künstlerin Leonor Fini, der nicht nur Dior seine diesjährige Frühjahrskollektion, sondern auch das New Yorker Museum of Sex eine Retrospektive widmet. Ihre "subtilen, sexuell aufgeladenen" Bilder "haben einen Geruch nach Tier, nach Erde und alten Polstern. Das Dargestellte ist makaber, ihre Menschen kommen aus anderen Welten, haben melierte Farben, wirken mit ihren Masken aschen und wie das Ende von etwas."

Bühne

In der Berliner Zeitung seufzt Ulrich Seidler: "Das Theaterhaus geht nach dem Scheitern Dercons durch eine Existenzkrise, aber Kennedy arbeitet bruchlos weiter an ihren kreischig-soften esoterischen Wohlfühl-Dystopien, in denen antriebslose, nicht besonders ruckelfrei programmierte Cyborgs ihre Tage mit dem Herunterbeten von neoreligiösen Mantras und dilemmatisch abgenudelten Floskeldialogen verbringen." In der taz erlebt Barbara Behrendt ein "Horrorszenario" und einen "(analyse-)schwachen Text." In der FAZ würdigt Simon Strauss immerhin Kennedys und Selgs "Drang zum Gegenwirklichen".

Weitere Artikel: Im Interview mit Ulrich Seidler spricht der 86-jährige Schauspieler Jürgen Holtz, der ab heute in Frank Castorfs Brecht-Inszenierung "Galilei" am Berliner Ensemble zu sehen ist, über das Arbeiten mit Frank Castorf und darüber, weshalb er nicht mehr ins Theater geht: "Die Theater von heute machen aus Poesie Prosa. Sie brechen die Kunst herunter auf die kleinen Verhältnisse." Die feministische postdramatische Performancegruppe She She Pop wird mit dem Theaterpreis Berlin ausgezeichnet, melden Berliner Zeitung und Tagesspiegel. Im Standard versucht die Künstlerin Verena Dengler ihre Vorbehalte gegenüber Wagner-Opern abzubauen. Besprochen wird Claudia Bauers Inszenierung des Brechtstücks "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" am Schauspiel Hannover (Nachtkritik) und Aaron Sorkins Inszenierung von Harper Lees "Nachtigall" am Broadway (FAZ).

2 Kommentare