9punkt - Die Debattenrundschau

Am Bahnhof gähnende Ödnis

Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

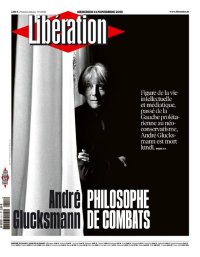

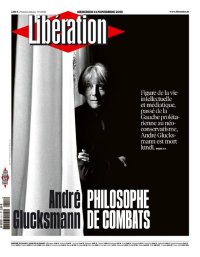

11.11.2015. André Glucksmann hat auch in der deutschen Diskussion eine wichtige Rolle gespielt. Welt und taz erinnern in ihren Nachrufen an Glucksmanns Kritik an der Friedensbewegung. Der NouvelObs gräbt Michel Foucaults Text über Glucksmann aus, der beschreibt, wie Glucksmann die Illusionen der französischen Linken bekämpfte. Außerdem blickt die FR mit Grauen in die Abgründe heutiger Stadtplanung. Télérama erinnert an Gilles Deleuze, der sich vor zwanzig Jahren das Leben nahm. Die NZZ sammelt einige Autorenstimmen zum Tod Helmut Schmidts.

Efeu - Die Kulturrundschau

vom

11.11.2015

finden Sie hier

Ideen

André Glucksmann ist tot. Jean-Marie Pottier erinnert in Slate.fr mit einigen Zitaten an ihn, auch an seinen Auftritt in einer Literatursendung des französischen Fernsehens über Solschenizyn, der Furore machte, weil Glucksmann den Korrespondenten von L'Humanité frontal angriff: "Handelte denn nur einer Ihrer Artikel von den Konzentrationslagern?" Hervé Hamon und Patrick Rotman beschrieben diesen Auftritt, der Glucksmann beim Publikum berühmt machte: "Glucksmann explodiert. Wie immer angezogen mit Pullover, Jeans und Tennisschuhen bricht er den steifen Dialog auf, beleidigt seine Gegenüber, schreit seinen Ekel und Abscheu heraus. Er kontrolliert sich nicht. Er will sich übrigens gar nicht kontrollieren. Er wirft seine Strähne zurück, die immer wieder die romantische Intensität seiner grünen Augen verdeckt" - auch wenn das Fernsehen damals noch Schwarzweiß war. Das Video kann man hier sehen.

Es gab eine Zeit, in der Glucksmann für die taz schrieb und auch dort mit seiner Kritik an der Friedensbewegung erheblich aneckte. taz-Redakteur Jan Feddersen begibt sich in seinem Nachruf auf eine Spur, die in Deutschland zu verfolgen wäre: "Glucksmann und viele andere wollten sich auf keinen Fall jener Logik unterwerfen, von der auch die RAF & Co. in den deutschen Siebzigern zehrte: Wenn du nicht für mich bist, bist du ein Teil des Problems."

Auf Glucksmanns Kritik an der Friedensbewegung kommt auch Richard Herzinger in der Welt zu sprechen: "Ganz unten durch war er bei gläubigen deutschen Pazifisten und Linken, als er auf dem Höhepunkt der Bewegung gegen die Nato-Nachrüstung unter dem Titel 'Die Philosophie der Abschreckung' eine Rechtfertigung der nuklearen Rüstung des Westens veröffentlichte. Nur diese, argumentierte er, könne den sowjetischen Totalitarismus von der Unterwerfung ganz Europas abhalten, ohne einen schrecklichen Krieg führen zu müssen."

Noch eine deutsche Spur legt Arno Widmann in der FR, der an die Solschenizyn-Lektüre Glucksmanns erinnert: "Der Archipel Gulag war nicht das Produkt spezifisch russischer - 'zurückgebliebener' - Verhältnisse, sondern hatte ebenso zu tun mit dem autoritären Systemdenken des Marxismus, ja Marxens selbst. Das Buch, in dem Glucksmann seine Kritik daran systematisch vortrug, 'Die Meisterdenker', musste zehn Jahre lang auf eine deutsche Übersetzung warten."

Michel Foucault, dessen Text über Glucksmann aus dem Jahr 1977 der NouvelObs ausgräbt, beschrieb, mit welcher Illusion der französischen Linken Glucksmann Schluss machte: "Um Stalin zu begegnen, hört nicht auf die Opfer, sie hätten nur ihre Qualen zu erzählen. Lest lieber noch mal die Theoretiker. Sie werden euch die wirkliche Wahrheit sagen. Von Stalin stiegen die panischen Gelehrten wieder auf zu Marx, wie auf ihren Baum. Glucksmann hatte die Frechheit, wieder zu Solschenizyn herabzusteigen."

Bernard-Henri Lévy schreibt in einem sehr schönen persönlichen Text in La Règle du Jeu: "Von gewissen Schriftstellern sagt man, sie hätten Klischees erfunden. Bei ihm hatte ich einmal im Jahr 1995 das Gefühl, er hätte ein ganzes Volk erfunden. Denn wer außer ein paar Lesern Tolstois hatte je vom tschetschenischen Volk gehört und der Höllenfahrt, die ihm bevorstand?"

Nachrufe außerdem in Libération (hier), die ein ganzes Dossier mit einem Text von Guy Sorman (hier) und einer Reaktion von Daniel Cohn-Bendit (hier) bringt, in der FAZ (hier), in Dradio Kultur (hier), im Tagesspiegel (hier), in der NZZ (hier), von Caroline Fourest in der huffpo.fr (hier).

Nachrufe außerdem in Libération (hier), die ein ganzes Dossier mit einem Text von Guy Sorman (hier) und einer Reaktion von Daniel Cohn-Bendit (hier) bringt, in der FAZ (hier), in Dradio Kultur (hier), im Tagesspiegel (hier), in der NZZ (hier), von Caroline Fourest in der huffpo.fr (hier).

In Télérama unterhält sich Juliette Cerf mit David Lapoujade, Herausgeber einer Gilles-Deleuze-Ausgabe, über Deleuze, der sich vor zwanzig Jahren durch einen Sprung aus dem Fenster seiner Wohnung das Leben nahm, und an seine Zusammenarbeit mit Félix Guattari. Die Aktualität ihres Werks erblickt er in ihrer Kapitalismuskritik: "Natürlich hat sich der Kapitalismus seit zwanzig dreißig Jahren entwickelt, aber ihre Reflexion über 'Kontrollgesellschaften' ist aktueller denn je - als hätten sie die Umrisse des heutigen Kapitalismus bereits definiert. Sie haben gesehen, dass wir in eine Gesellschaft eingetreten sind, in der die Indivduen weniger einer permanenten Disziplinierung unterworfen sind. Kontrolliert werden sie eher über das Mittel von Informationen, die sie selber aussenden."

Es gab eine Zeit, in der Glucksmann für die taz schrieb und auch dort mit seiner Kritik an der Friedensbewegung erheblich aneckte. taz-Redakteur Jan Feddersen begibt sich in seinem Nachruf auf eine Spur, die in Deutschland zu verfolgen wäre: "Glucksmann und viele andere wollten sich auf keinen Fall jener Logik unterwerfen, von der auch die RAF & Co. in den deutschen Siebzigern zehrte: Wenn du nicht für mich bist, bist du ein Teil des Problems."

Auf Glucksmanns Kritik an der Friedensbewegung kommt auch Richard Herzinger in der Welt zu sprechen: "Ganz unten durch war er bei gläubigen deutschen Pazifisten und Linken, als er auf dem Höhepunkt der Bewegung gegen die Nato-Nachrüstung unter dem Titel 'Die Philosophie der Abschreckung' eine Rechtfertigung der nuklearen Rüstung des Westens veröffentlichte. Nur diese, argumentierte er, könne den sowjetischen Totalitarismus von der Unterwerfung ganz Europas abhalten, ohne einen schrecklichen Krieg führen zu müssen."

Noch eine deutsche Spur legt Arno Widmann in der FR, der an die Solschenizyn-Lektüre Glucksmanns erinnert: "Der Archipel Gulag war nicht das Produkt spezifisch russischer - 'zurückgebliebener' - Verhältnisse, sondern hatte ebenso zu tun mit dem autoritären Systemdenken des Marxismus, ja Marxens selbst. Das Buch, in dem Glucksmann seine Kritik daran systematisch vortrug, 'Die Meisterdenker', musste zehn Jahre lang auf eine deutsche Übersetzung warten."

Michel Foucault, dessen Text über Glucksmann aus dem Jahr 1977 der NouvelObs ausgräbt, beschrieb, mit welcher Illusion der französischen Linken Glucksmann Schluss machte: "Um Stalin zu begegnen, hört nicht auf die Opfer, sie hätten nur ihre Qualen zu erzählen. Lest lieber noch mal die Theoretiker. Sie werden euch die wirkliche Wahrheit sagen. Von Stalin stiegen die panischen Gelehrten wieder auf zu Marx, wie auf ihren Baum. Glucksmann hatte die Frechheit, wieder zu Solschenizyn herabzusteigen."

Bernard-Henri Lévy schreibt in einem sehr schönen persönlichen Text in La Règle du Jeu: "Von gewissen Schriftstellern sagt man, sie hätten Klischees erfunden. Bei ihm hatte ich einmal im Jahr 1995 das Gefühl, er hätte ein ganzes Volk erfunden. Denn wer außer ein paar Lesern Tolstois hatte je vom tschetschenischen Volk gehört und der Höllenfahrt, die ihm bevorstand?"

Nachrufe außerdem in Libération (hier), die ein ganzes Dossier mit einem Text von Guy Sorman (hier) und einer Reaktion von Daniel Cohn-Bendit (hier) bringt, in der FAZ (hier), in Dradio Kultur (hier), im Tagesspiegel (hier), in der NZZ (hier), von Caroline Fourest in der huffpo.fr (hier).

Nachrufe außerdem in Libération (hier), die ein ganzes Dossier mit einem Text von Guy Sorman (hier) und einer Reaktion von Daniel Cohn-Bendit (hier) bringt, in der FAZ (hier), in Dradio Kultur (hier), im Tagesspiegel (hier), in der NZZ (hier), von Caroline Fourest in der huffpo.fr (hier).In Télérama unterhält sich Juliette Cerf mit David Lapoujade, Herausgeber einer Gilles-Deleuze-Ausgabe, über Deleuze, der sich vor zwanzig Jahren durch einen Sprung aus dem Fenster seiner Wohnung das Leben nahm, und an seine Zusammenarbeit mit Félix Guattari. Die Aktualität ihres Werks erblickt er in ihrer Kapitalismuskritik: "Natürlich hat sich der Kapitalismus seit zwanzig dreißig Jahren entwickelt, aber ihre Reflexion über 'Kontrollgesellschaften' ist aktueller denn je - als hätten sie die Umrisse des heutigen Kapitalismus bereits definiert. Sie haben gesehen, dass wir in eine Gesellschaft eingetreten sind, in der die Indivduen weniger einer permanenten Disziplinierung unterworfen sind. Kontrolliert werden sie eher über das Mittel von Informationen, die sie selber aussenden."

Medien

Schön, dass die Bild-Zeitung jetzt mit Tanit Koch eine Chefredakteurin bekommt, freut sich Silke Burmester in ihrer taz-Kolumne, ein untrügliches Zeichen dafür, dass es sich bei Print um ein "sterbendes Pferd" handelt.

Gesellschaft

In der FR möchte Robert Kaltenbrunner doch noch einmal über Ästhetik und Vernunft in der Stadtplanung diskutieren: "Welche Gefühle haben wir, wenn wir auf die Manifeste unserer Dienstleistungsgesellschaft stoßen: Verbrauchermärkte und Vergnügungszentren, irgendwie in die Landschaft gewürfelt; das Gewerbegebiet eine Art Terra incognita, durch Lärmschutzwände abgeriegelt. Allerorten ein ungebändigtes Konglomerat maßstäblich nicht korrespondierender Bauten. Am Bahnhof gähnende Ödnis; die wichtigsten Straßen eher Ausfallschneisen denn Boulevards, Stadtplätze ohne klare Fassung, dafür mit einem Gewimmel um Fress- und sonstige Buden? Und schlimmer noch: All das ist geplant!"

In der SZ empfiehlt Alexandra Borchert weißen Mittelschichtsfeministinnen die Lektüre von Anne-Marie Slaughters "Unfinished Business" - als Fortsetzung ihres Essays "Why Women Still Can't Have it All" -, um mal wieder die Verhältnisse jenseits der eigenen Karriere in den Blick zu nehmen: "Slaughter erkennt an, dass gerade schwarze Frauen in Amerika eine zentrale Rolle dabei übernommen haben, weißen Frauen Karrieren zu ermöglichen, indem sie deren Kinder aufgezogen haben. 'In Ländern, in denen Arbeitskraft billig ist, haben Mittelschicht-Frauen mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie deshalb weniger Probleme als in egalitären Gesellschaften. Fachbegriffe gibt es dafür auch schon - da geht es um den 'plutocrat feminism' der Eliten gegen den 'intersectional feminism', der alle Gesellschaftsbereiche umfasst."

In der SZ empfiehlt Alexandra Borchert weißen Mittelschichtsfeministinnen die Lektüre von Anne-Marie Slaughters "Unfinished Business" - als Fortsetzung ihres Essays "Why Women Still Can't Have it All" -, um mal wieder die Verhältnisse jenseits der eigenen Karriere in den Blick zu nehmen: "Slaughter erkennt an, dass gerade schwarze Frauen in Amerika eine zentrale Rolle dabei übernommen haben, weißen Frauen Karrieren zu ermöglichen, indem sie deren Kinder aufgezogen haben. 'In Ländern, in denen Arbeitskraft billig ist, haben Mittelschicht-Frauen mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie deshalb weniger Probleme als in egalitären Gesellschaften. Fachbegriffe gibt es dafür auch schon - da geht es um den 'plutocrat feminism' der Eliten gegen den 'intersectional feminism', der alle Gesellschaftsbereiche umfasst."

Politik

Der andere große Tote heute ist Helmut Schmidt. Michael Naumann erzählt in der FAZ Schnurren aus der Redaktion der Zeit (die eine ganze Spezialausgabe zu Schmidt bringen wird, wie turi2 meldet): "Der 'Gräfin', genannt 'Marion', mit vorangestelltem 'Sie', begegnete er mit ausgesuchter Höflichkeit - nicht unbedingt seine typische Charaktereigenschaft. Doch laut wurde er nie. Redakteurinnen begegnete er - mit der Ausnahme von Nina Grunenberg - mit eher anthropologischem Interesse." In der Zeit schreibt Giovanni di Lorenzo.

Die NZZ versammelt Schriftstellerstimmen zu Schmidts Tod, von Katja Langen-Müller bis Adolf Muschg. Marko Martin allerdings fragt, ein Wort von Manès Sperber aufgreifend, ob Schmidt nicht doch auch eine "intellektuelle Ordnungsbestie" war: "Weshalb die Eiseskälte des erklärten Transatlantikers gegenüber den osteuropäischen Dissidenten?"

Außerdem: Dominic Johnon warnt in der taz, dass sich in Burundi die Lage dramatisch zuspitzt: "240 politische Morde seit April, fast jeden Morgen neue Leichen auf den Straßen, Folter durch Geheimdienst und Polizei, ein Klima der Angst."

Die NZZ versammelt Schriftstellerstimmen zu Schmidts Tod, von Katja Langen-Müller bis Adolf Muschg. Marko Martin allerdings fragt, ein Wort von Manès Sperber aufgreifend, ob Schmidt nicht doch auch eine "intellektuelle Ordnungsbestie" war: "Weshalb die Eiseskälte des erklärten Transatlantikers gegenüber den osteuropäischen Dissidenten?"

Außerdem: Dominic Johnon warnt in der taz, dass sich in Burundi die Lage dramatisch zuspitzt: "240 politische Morde seit April, fast jeden Morgen neue Leichen auf den Straßen, Folter durch Geheimdienst und Polizei, ein Klima der Angst."

Kommentieren