Efeu - Die Kulturrundschau

Keinen Augenblick unberührt

Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

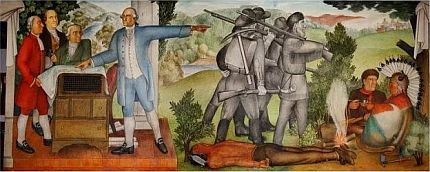

27.07.2019. Der Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten, aber gegen das Artensterben können wir noch etwas tun, sagt Jonathan Franzen in der Literarischen Welt. Dann ergeht es dem posthumanen Menschen eben wie dem gelben Stinkkohl, lernt der Tagesspiegel bei Heather Philippson im Martin-Gropius-Bau. Die New York Times kritisiert die Entscheidung der George-Washington-Schule, Wandgemälde zu übermalen, weil sie schwarze Sklavenarbeiter zeigen. Die SZ erfährt bei Rachel Kushner, wie verkommen die demokratischen Systeme des Westens inzwischen sind. Und die Theaterkritiker feiern Tobias Kratzers "Tannhäuser" in Bayreuth.

9punkt - Die Debattenrundschau

vom

27.07.2019

finden Sie hier

Kunst

In San Francisco hat die Schulbehörde nach Jahren des Protests beschlossen, dreizehn Wandgemälde in der George-Washington-Highschool zu übertünchen, die das Leben Washingtons illustrieren. Da sie auch schwarze Sklavenarbeiter und wenigstens einen toten Indianer zeigen, gelten sie heute als beleidigend. Die Bilder hatte Mitte der dreißiger Jahre der russische Emigrant und Kommunist Victor Arnautoff im Auftrag der Works Progress Administration gemalt. "Ich habe sie nicht in der Schule gesehen - und werde dazu vielleicht auch nie die Gelegenheit haben - aber die acht, die ich online gefunden habe, trafen mich als mit das Ehrlichste und Subversivste aus der W.P.A.-Ära", schreibt in der New York Times Roberta Smith, die die Übermalung ganz falsch findet. "Arnautoff markierte die zugrundeliegenden Verbrechen des Landes, indem er das Leben Washingtons kritisch betrachtete, seinen Besitz von Sklaven und seine Unterstützung der völkermörderischen westlichen Expansion darstellte. Ziel war es, ihn in einen Kontext zu stellen, in ein dichtes Panorama der Geschichte des Landes. Die Murals erzählen nicht die ganze Geschichte - Washington hat seine Ansichten zur Sklaverei im Laufe seines Lebens dramatisch verändert - aber für ihre Zeit waren die Wandmalereien kühn."

Besprochen werden außerdem die Ausstellung "Goethes Gärten" in der Bonner Bundeskunsthalle (Freitag), die Michael-Wolf-Retrospektive "Life in Cities" in der Berliner Urania (Tagesspiegel) und - online nachgereicht - die Ausstellung "Point of No Return. Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst" im Museum der bildenden Künste in Leipzig (die Zeit-Kritiker Peter Neumann angenehm vielfältig und undogmatisch findet: "Die jüngst vom Kultursoziologen Detlef Pollack in der FAZ angestoßene Debatte, wem die Friedliche Revolution denn nun eigentlich gehöre, der politischen Opposition oder den 'Normalos', erfährt aus Leipzig eine andere Wende: Dem großen Umbruch von 1989 gingen viele individuelle Brüche voraus, innere wie äußere. Und folglich können Fragen dieser Größenordnung, wenn überhaupt, auch nur auf der Ebene akribischer Konstellationsforschung verhandelt werden." Eine weitere Besprechung gibt's in der New York Times.)

Architektur

Niklas Maak betrachtet für die FAZ die Pläne von Herzog & de Meuron für das Areal um die Paketposthalle in München: Gegen die zwei heiß umstrittenen neuen Hochhäuser hat er nichts, nur warum dürfen sie nicht gerade nach oben wachsen? "Die nach innen gewölbten Hochhäuser, so sagen es die Architekten, sollen den Schwung des nach außen gewölbten Hallendachs [der Paketposthalle] aufnehmen. Das Ergebnis sieht ein wenig so aus, als würden sie ängstlich den Bauch einziehen, damit der nicht in die Sichtachse zum Schloss Nymphenburg oder in den Alpenblick hineinhängt. Man muss sagen, dass die geplanten Türme weniger grässlich aussehen als viele andere Hochhäuser, aber doch auf eine eigenartige Weise auch an gigantische senkrecht gestellte Telefonhörer aus den achtziger Jahren erinnern, die jemand nicht auf die Gabel zurückgelegt hat."

Literatur

Im Gespräch mit der Literarischen Welt wehrt sich Jonathan Franzen gegen den Vorwurf, er sei ein Leugner des Klimawandels. Das ist doch Quatsch, meint er. Natürlich gibt es den Klimawandel, das ist überhaupt nicht zu leugnen. Nur sei eben auch nicht zu leugnen, dass er nicht mehr abwendbar ist. Warum sich also nicht um Probleme wie das Artensterben kümmern, die wir noch lösen können? "Klimaforscher werden Ihnen sagen, dass die Zeit, die Ärmel hochzukrempeln, vor 30 Jahren war. Seitdem haben die Menschen so viel zusätzliches CO 2 in die Atmosphäre gepumpt wie zuvor in der ganzen Geschichte. Das Kind ist in den Brunnen gefallen! Doch das zuzugeben wäre politisch desaströs. Weil die Republikanische Partei so tut, als gäbe es kein Klimaproblem, müssen die Demokraten so tun, als könnten wir es lösen - andernfalls ist der Streit rein akademisch. Mein Vergehen gegen die liberale Orthodoxie war, nicht auch so zu tun."

Im Interview mit der taz erklärt der amerikanische Schriftsteller und Reporter William T. Vollmann, warum er Karl Marx' Analyse der Armut immer noch treffend findet: "Ich denke, Marx ist sehr klar in der Kritik von Missständen. Die Diktatur des Proletariats ist aber leider keine Lösung dieser Probleme. Und ich glaube auch nicht, dass die Arbeiterklasse progressiver ist als irgendeine andere gesellschaftliche Klasse. Ich bin da mit dem russischen Linken Victor Serge einer Meinung, der gesagt hat, als sich der sowjetische Marxismus von der Demokratie abgewendet hat und von der Toleranz für Andersdenkende, wurde er fragwürdig. Eine marxistische Lösung für die marxistische Kritik gibt es bis heute nicht. Wenngleich die Idee eines gemäßigten Sozialismus meiner Meinung nach der Welt gut täte."

Weitere Artikel: Im Logbuch Suhrkamp schreibt Teju Cole einen Brief an den australischen Autor Gerald Murnane. Lucas Adams besucht für die New York Review of Books in New Yorks Drawing Center die Schau "As If: Alternative Histories From Then to Now", die mit 84 Werken von 1888 bis heute zeigt, wie Autoren die Geschichte geändert haben. Almuth Spiegler war für die Presse dabei, als Michel Houellebecq in Salzburg mit Österreichs Staatspreis für Europäische Literatur ausgezeichnet wurde: "Hin und wieder stiegen ein paar Dampfwölkchen aus der ersten Reihe auf." In der NZZ erzählt Dave Schläpfer von der großen Krise, die der Autor Jürg Federspiel bei seinem zweijährigen Aufenthalt in New York Ende der 1960er Jahre durchlebte. In der SZ porträtiert Sonja Zekri den Schauspieler Jörg Hartmann, der gerade in Horváths "Jugend ohne Gott" in Salzburg spielt (und nebenbei auch Tatort-Kommissar ist). In der Presse empfiehlt Rosa Schmidt-Vierthaler "Weißt du, wo es Katzen und Hunde regnet?" kurz und knapp als Kinderbuch der Woche. Zum 200. Geburstag des Schriftstellers Herman Melville geht Thomas David in einem Feature für Dlf Kultur der Frage nach, was an Melvilles "Moby Dick" (den der BR als zehnteilige Hörspieladaption aus dem Jahr 2002 wieder online gestellt hat) so fasziniert. Außerdem bringt der Sender eine Lange Nacht von Manfred Bauschulte über Melville. In der NZZ schreibt Thomas David zu Melville, in der FAZ Andreas Platthaus.

Besprochen werden Andreas Maiers Roman "Die Familie" (NZZ), Giulia Beckers Debütroman "Das Leben ist eins der Härtesten" (SZ), einige nützliche Gartenbücher (Freitag) und Rachel Kushners Gefängnisroman "Ich bin ein Schicksal" (taz).

In der Frankfurter Anthologie stellt Henning Heske Mirko Bonnés Gedicht "Changning" vor:

"Wenn die Vögel zu reden beginnen, sprechen sie Mandarin.

Sie werden sich beklagen, dass sie uns gleichgültig sind,

wir ihre Küken in Karamell tauchen und essen am Stiel.

Achtet auf ihr Schweigen! Klingt es nicht vorwurfsvoll?

..."

Im Interview mit der taz erklärt der amerikanische Schriftsteller und Reporter William T. Vollmann, warum er Karl Marx' Analyse der Armut immer noch treffend findet: "Ich denke, Marx ist sehr klar in der Kritik von Missständen. Die Diktatur des Proletariats ist aber leider keine Lösung dieser Probleme. Und ich glaube auch nicht, dass die Arbeiterklasse progressiver ist als irgendeine andere gesellschaftliche Klasse. Ich bin da mit dem russischen Linken Victor Serge einer Meinung, der gesagt hat, als sich der sowjetische Marxismus von der Demokratie abgewendet hat und von der Toleranz für Andersdenkende, wurde er fragwürdig. Eine marxistische Lösung für die marxistische Kritik gibt es bis heute nicht. Wenngleich die Idee eines gemäßigten Sozialismus meiner Meinung nach der Welt gut täte."

Weitere Artikel: Im Logbuch Suhrkamp schreibt Teju Cole einen Brief an den australischen Autor Gerald Murnane. Lucas Adams besucht für die New York Review of Books in New Yorks Drawing Center die Schau "As If: Alternative Histories From Then to Now", die mit 84 Werken von 1888 bis heute zeigt, wie Autoren die Geschichte geändert haben. Almuth Spiegler war für die Presse dabei, als Michel Houellebecq in Salzburg mit Österreichs Staatspreis für Europäische Literatur ausgezeichnet wurde: "Hin und wieder stiegen ein paar Dampfwölkchen aus der ersten Reihe auf." In der NZZ erzählt Dave Schläpfer von der großen Krise, die der Autor Jürg Federspiel bei seinem zweijährigen Aufenthalt in New York Ende der 1960er Jahre durchlebte. In der SZ porträtiert Sonja Zekri den Schauspieler Jörg Hartmann, der gerade in Horváths "Jugend ohne Gott" in Salzburg spielt (und nebenbei auch Tatort-Kommissar ist). In der Presse empfiehlt Rosa Schmidt-Vierthaler "Weißt du, wo es Katzen und Hunde regnet?" kurz und knapp als Kinderbuch der Woche. Zum 200. Geburstag des Schriftstellers Herman Melville geht Thomas David in einem Feature für Dlf Kultur der Frage nach, was an Melvilles "Moby Dick" (den der BR als zehnteilige Hörspieladaption aus dem Jahr 2002 wieder online gestellt hat) so fasziniert. Außerdem bringt der Sender eine Lange Nacht von Manfred Bauschulte über Melville. In der NZZ schreibt Thomas David zu Melville, in der FAZ Andreas Platthaus.

Besprochen werden Andreas Maiers Roman "Die Familie" (NZZ), Giulia Beckers Debütroman "Das Leben ist eins der Härtesten" (SZ), einige nützliche Gartenbücher (Freitag) und Rachel Kushners Gefängnisroman "Ich bin ein Schicksal" (taz).

In der Frankfurter Anthologie stellt Henning Heske Mirko Bonnés Gedicht "Changning" vor:

"Wenn die Vögel zu reden beginnen, sprechen sie Mandarin.

Sie werden sich beklagen, dass sie uns gleichgültig sind,

wir ihre Küken in Karamell tauchen und essen am Stiel.

Achtet auf ihr Schweigen! Klingt es nicht vorwurfsvoll?

..."

Film

Besprochen werden die Netflix-Doku "The Great Hack" (Welt), Erik Schmitts Debütfilm "Cleo" (Berliner Zeitung), Ava DuVernays Miniserie "When They See Us" (Freitag), Brady Corbets Film "Vox Lux" (Freitag) und Gerd Conradts Doku "Face It!" (monopol).

Musik

In der taz feiert Carolina Schwarz Beyoncés Album "The Lion King: The Gift": "Hannah Giorgis kritisierte in The Atlantic, dass auf dem Album keine Künstler*innen aus Ostafrika, der Region, die den Film inspirierte, vertreten sind. Doch das Album feiert trotz alledem die Diversität des afrikanischen Kontinents, was allein an den genutzten Sprachen zu hören ist. Neben Englisch wird auch auf verschiedenen afrikanischen Sprachen wie Suaheli oder Bambara gesungen."

Weiteres: Im SWR2 Feature reisen Frank Kaspar und Jochen Meißner durch den Klangkosmos des Alls im Spiegel der Geschichte der Radiokunst. Der Tagesspiegel stellt die Popalben der Woche im Soundcheck vor. Außerdem schön nerdig: Reverb Machine zerlegt Brian Enos Ambientalbum "Music for Airports". In der FAZ würdigt der Komponist Hans Zender den Musikkritiker Gerhard R. Koch, der achtzig Jahre alt wird.

Besprochen werden das neue Album der Flaming Lips (The Quietus) und ein Konzert von Wurst in Wien (Standard).

Weiteres: Im SWR2 Feature reisen Frank Kaspar und Jochen Meißner durch den Klangkosmos des Alls im Spiegel der Geschichte der Radiokunst. Der Tagesspiegel stellt die Popalben der Woche im Soundcheck vor. Außerdem schön nerdig: Reverb Machine zerlegt Brian Enos Ambientalbum "Music for Airports". In der FAZ würdigt der Komponist Hans Zender den Musikkritiker Gerhard R. Koch, der achtzig Jahre alt wird.

Besprochen werden das neue Album der Flaming Lips (The Quietus) und ein Konzert von Wurst in Wien (Standard).

Bühne

Auch FR-Kritikerin Judith von Sternburg lobt die Sänger und kann sich an der Inszenierung "kaum sattsehen, aber es ist keine Überladung, alles, jedenfalls fast alles behält Sinn und Verstand". Missfallen hat ihr das "unerwartet uninspirierte" Dirigat Valery Gergievs, "der einen flotten, aber um Eigenheiten unbemühten und dadurch an diesem triftigen Ort zu flüchtigen Wagner bietet. Dadurch entsteht der unglückliche Eindruck, dass der Komponist Wagner - dessen 'Tannhäuser'-Partitur Tannhäuser stets bei sich hat und am Ende zu Wolframs Entsetzen verbrennen wird - hinter dem Revolutionär Wagner zurückbleibt. Prächtiger wäre es, wenn die Musik das konterkarieren könnte." Die Buhrufe am Ende, die Jan Brachmann in der FAZ den umstrittenen politischen Ansichten des Putin-Freunds Gergiev geschuldet sah, findet sie daher "nuanciert".

Auch SZ-Kritiker Reinhard J. Brembeck kann Gergievs musikalischer Interpretation nicht viel abgewinnen: "Er hat kein Verständnis für das große Leidenschaftsdrama auf der Bühne und wringt dem Orchester (im Gegensatz zum Chor) nur einen hölzernen, analytischen Klang ab, der die Handlung nicht vorantreibt oder gar bestimmt." Weitere Kritiken im Tagesspiegel, im Standard, Zeit online, nmz, taz und in der Berliner Zeitung.

Außerdem: Nora Sefa unterhält sich für faz.net mit Besjan Pesha von der Bewegung "Allianz zum Schutz des Theaters" über die Besetzung des albanischen Nationaltheaters in Tirana. Das Gebäude soll abgerissen und mit Hochhäusern neu bebaut werden. Die Protestierenden wittern dahinter Korruption: "Das Theater und das Grundstück, auf dem es steht, sind öffentliches Eigentum", sagt Pesha. "Diese 8500 Quadratmeter sollen einem Unternehmen geschenkt werden - mit der Begründung, es gäbe kein Geld für einen Umbau oder eine Sanierung. ... Während Privatunternehmer und die politische Elite Millionen daran verdienen, verlieren die Bürger ihren öffentlichen Raum und ein Teil ihres kulturellen Erbes."

7 Kommentare