Efeu - Die Kulturrundschau

Personalunion von Geronten und Rebellen

Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

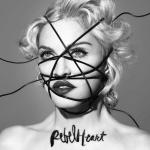

07.03.2015. Das neue Madonna-Album bereitet den Musikredaktionen schweres Kopfzerbrechen. Zeit Online erkennt auf süße neoliberale Härte. Die FAZ fragt, warum Frauen im Pop nie Frauen sind, sondern immer ein Statement. In der SZ verrät Okwui Enwezor, wie er der Biennale in Venedig Marx einimpfen will. Die NZZ besichtigt einen trutzigen Kompromiss in New York. In der Welt wagt sich Norbert Scheuer aus der Eifel und blickt prompt auf die Berliner herab. Der Guardian lernt von Alexander Wang, Mode als Gespräch zu begreifen.

9punkt - Die Debattenrundschau

vom

07.03.2015

finden Sie hier

Musik

Ein neues Album von Madonna ist stets ein Hochamt fürs Feuilleton. Jörg Scheller dekliniert denn auch in der Zeit sehr vorbildlich den halben kulturwissenschaftlichen Theoriekanon anhand der Musikerin durch und erkennt dann eine Rebellion innerhalb der Reglements der Konsumierbarkeit: "Wenn es dirty wird, dann mit Soundkondom. Wenn von Schmerz die Rede ist, dann tut es nicht weh. Damit ist "Rebel Heart" dem zwischen Selbstverzuckerung und neoliberaler Härte schwankenden Westen genau angemessen. Für die Möglichkeit einer Personalunion von Geronten und Rebellen bietet auch das Wutbürgertum einen Beleg."

Ein neues Album von Madonna ist stets ein Hochamt fürs Feuilleton. Jörg Scheller dekliniert denn auch in der Zeit sehr vorbildlich den halben kulturwissenschaftlichen Theoriekanon anhand der Musikerin durch und erkennt dann eine Rebellion innerhalb der Reglements der Konsumierbarkeit: "Wenn es dirty wird, dann mit Soundkondom. Wenn von Schmerz die Rede ist, dann tut es nicht weh. Damit ist "Rebel Heart" dem zwischen Selbstverzuckerung und neoliberaler Härte schwankenden Westen genau angemessen. Für die Möglichkeit einer Personalunion von Geronten und Rebellen bietet auch das Wutbürgertum einen Beleg."Flankierend dazu lässt sich Tobias Rüther in der FAZ lesen. Der findet es bemerkenswert, dass man sich zu einem Madonna-Album gar nicht mehr nicht verhalten kann, selbst dann, wenn man sich großtheoretischen Entwürfen aus dem Uni-Seminar zu entziehen trachtet: "Das muss man erst mal schaffen: Neutralität und Gleichgültigkeit unmöglich zu machen." Wobei er darin durchaus auch ein problematisches Korsett sieht, mit dem sich die Gender Studies als akademischer Madonna-Fanclub vielleicht einmal genauer befassen sollten: "Warum bedeutet das, was Frauen wie Madonna im Pop tun, immer noch etwas anderes als das, was sie tun? Frauen im Pop, egal wie alt sie sind, sind immer ein Statement, und Männer im Pop sind Männer."

Die taz geht es ein paar Level niedriger an: "Zu schwer, zu viel, zu ambitioniert", kommt Franziska Seyboldt manches an dem Album zunächst vor, auch wenn sie schlussendlich doch noch ihren Frieden damit macht: Das "ist ein Album, das umso besser wird, je länger man sich damit beschäftigt." Die SZ hat Jens-Christian Rabes Rezension unterdessen online nachgereicht.

Still aus Björks Musikvideo "All Is Full of Love", 1999

Am Sonntag eröffnet die große Björk-Retrospektive im MoMA in New York. Das deutsche Feuillton reagiert merklich verhalten. Das eigens geschriebene, wie ein Audiobook zugeschaltete Märchen etwa, das wie ein roter Faden durch die offenbar recht devotionalienhafte Ausstellug führt, "ist, leider, ein ziemlicher Kitsch", meint Peter Richter in der SZ. Requisiten, Hörbuch, Björks Musik: Für Boris Pofalla ist das in der FAZ alles viel zu viel und alles viel zu sehr auf einmal. Geständnis einer Überforderung: "Genauigkeit und Distanz wären hier besser gewesen - man kann nicht allem gleichzeitig folgen, irrt überfordert herum und darf nicht einmal zurückgehen; schließlich warten die Leute lange, um einen der Kopfhörer zu bekommen."

Weitere Artikel: Und dann beschäftigt die ESC-Fans noch Andreas Kümmerts Weigerung, trotz erfolgreichem Voting für Deutschland zum Eurovision Contest nach Wien zu fliegen. Elmar Kraushaar sieht in der Berliner Zeitung in dem schüchternen "Nein" eine ganze Genderdebatte, wenn nicht sogar eine Zäsur aufblitzen: Der Sänger habe damit "jegliche männliche Siegerpose infrage gestellt." Kümmert hadere damit, ein "kleiner Sänger" auf einer großen Bühne bleiben zu wollen, die ihm das jedoch nicht gestatte, erklärt sich Stefan Niggemeier in der FAZ Kümmerts Haltung. Auch Jan Feddersen zielt in der taz in diese Richtung: Bereits in der Castingshow, aus der Kümmert siegreich hervorgegangen war, war der Sänger "als schwierig empfunden worden - was bedeutet: Er war kein Objekt, das man nach Belieben formen kann, streamen und marktförmig." In der SZ kommentiert Kathleen Hildebrand.

Besprochen werden ein Auftritt von Wanda (Berliner Zeitung), diverse neue Popveröffentlichungen (ZeitOnline) und ein Konzert des Cellisten Pieter Wispelwey (SZ). Außerdem präsentiert die Spex das neue Video von Tocotronic:

Literatur

Im Interview mit Britta Heidemann erzählt der Schriftsteller Norbert Scheuer in der Literarischen Welt, warum ihn keine zehn Pferde aus der Eifel wegbekommen würden und wie die Region sein Schreiben prägt: "Ich bin jemand, der sehr viel beschreibt. Und Beschreiben kann man nur, wenn man Bilder hat. Diese Bilder muss man irgendwann gewonnen haben. Da ich meistens in der Eifel bin, sind meine Bilder in ihrer Grundsubstanz solche, die aus dieser Landschaft heraus gewonnen sind. Vor Kurzem war ich in Berlin und bin da mit einem dieser doppelstöckigen Busse durch die Gegend gefahren. Ich habe von oben auf die Leute geguckt und überlegt, wie wäre es, würdest du jetzt hier leben und Geschichten schreiben?"

Zu unaufhaltsam näherrückenden Leipziger Buchmesse erscheint heute die Literaturbeilage der FAZ. Der Guardian fasst den Vortrag des Fantasy-Autors Neil Gaiman über seinen Kollegen, den 2001 verstorbenen Science-Fiction-Autor Douglas Adams zusammen. Hier eine ungekürzte Aufnahme:

Weiteres: Alex Rühle stattet für die SZ Tex Rubinowitz einen Besuch ab. Besprochen werden Amos Oz" "Judas" (FR), Ayelet Gundar-Goshens "Löwen wecken" (taz), Leif Randts "Planet Magnon" (taz), Alain Ayroles" und Bruno Maioranas Vampircomic "D" (Tagesspiegel) und Édouard Louis" "Das Ende von Eddy" (FAZ).

Zu unaufhaltsam näherrückenden Leipziger Buchmesse erscheint heute die Literaturbeilage der FAZ. Der Guardian fasst den Vortrag des Fantasy-Autors Neil Gaiman über seinen Kollegen, den 2001 verstorbenen Science-Fiction-Autor Douglas Adams zusammen. Hier eine ungekürzte Aufnahme:

Weiteres: Alex Rühle stattet für die SZ Tex Rubinowitz einen Besuch ab. Besprochen werden Amos Oz" "Judas" (FR), Ayelet Gundar-Goshens "Löwen wecken" (taz), Leif Randts "Planet Magnon" (taz), Alain Ayroles" und Bruno Maioranas Vampircomic "D" (Tagesspiegel) und Édouard Louis" "Das Ende von Eddy" (FAZ).

Bühne

Szene aus "Unerträglich lange Umarmung" von Iwan Wyrypajew. Foto: Arno Declair

Mit seinem eigens für das Deutsche Theater Berlin verfassten Stück "Unerträglich lange Umarmung" zeigt der Dramatiker Iwan Wyrypajew dem Westen, was ein Russe von ihm hält, erklärt Katharina Granzin in der taz. Viel kann das nicht sein: So unterstelle der Autor diesem eine "dem eigentlichen Leben entfremdete, erlebnisgeile Seinsweise: In Zeiten, da man sich zunehmend fragen kann, wie die Welt eigentlich von Moskau gesehen aussieht, ist diese die Menschheit immer noch bilateral aufteilende Sichtweise durchaus ein wenig erschreckend."

In der Berliner Zeitung hält Doris Meierhenrich das Stück allenfalls für, obendrein geschwätziges, Geraune. "Scharfsinniges, unkonventionelles Denken kommt nicht vor - stattdessen hören alle eine "Stimme des Universums". ... Und in diesem reflexiven Manko reflexiven Manko liegt die Schwäche des Textes. Zwar kommt er auf der Oberfläche analytisch lehrstückhaft daher, doch das enthüllt sich schnell als leere Pose."

Besprochen wird außerdem Ivo van Hoves Inszenierung von Sophokles" "Antigone" mit Juliette Binoche in London (NZZ).

Architektur

Schön, dass auf Manhattans Gound Zero wieder städtisches Leben einkehrt, meint Andrea Köhler in der NZZ, bedauert aber sehr, dass nach den jahrelangen Machtkämpfen das One World Trade Center nur ein "architektonischer Rundum-Kompromiss" geworden ist: "Es fällt schwer zu glauben, dass das One World Trade Center je den ikonischen Stellenwert eines Wahrzeichens von New York erhalten kann. Man muss nur an dem benachbarten Beekman Tower mit seiner schimmernden Wellenfassade Mass nehmen, um zu sehen, was an Childs" Entwurf nicht stimmt: Während Frank Gehrys 2011 fertiggestellter Wolkenkratzer die Skyline mit jedem Lichteinfall zum Tanzen bringt, wirkt das 1 WTC klobig und starr - eine opak verspiegelte Trutzburg ohne Geheimnis und Flair." (Foto: Shelley Russell, CC)

Schön, dass auf Manhattans Gound Zero wieder städtisches Leben einkehrt, meint Andrea Köhler in der NZZ, bedauert aber sehr, dass nach den jahrelangen Machtkämpfen das One World Trade Center nur ein "architektonischer Rundum-Kompromiss" geworden ist: "Es fällt schwer zu glauben, dass das One World Trade Center je den ikonischen Stellenwert eines Wahrzeichens von New York erhalten kann. Man muss nur an dem benachbarten Beekman Tower mit seiner schimmernden Wellenfassade Mass nehmen, um zu sehen, was an Childs" Entwurf nicht stimmt: Während Frank Gehrys 2011 fertiggestellter Wolkenkratzer die Skyline mit jedem Lichteinfall zum Tanzen bringt, wirkt das 1 WTC klobig und starr - eine opak verspiegelte Trutzburg ohne Geheimnis und Flair." (Foto: Shelley Russell, CC)Kunst

Gerade wurde dem Fotografen Giovanni Troilo der World Press Photo Award aberkannt, weil er sein Foto eines Liebespaares inszeniert hatte. Was ist daran so ungewöhnlich, fragt in der Welt Ronja Larissa von Rönne, die das hinter der Entscheidung stehende Bild von Fotografen völlig antiquiert findet. "Jede Fotoretusche grundsätzlich zu verurteilen, zeugt von einer technikfeindlichen und ignoranten Haltung, die sich von den Lügenpressevorwürfen bestärkt zu fühlen scheint. Dabei ist es das Maß, das entscheidet, ob ein Fotograf vorsätzlich den Betrachter hinters Licht führt oder lediglich einen modernen, ästhetischen Anspruch an sein Bild erhebt."

In der SZ spricht Catrin Lorch mit Okwui Enwezor über die von ihm kuratierte Biennale in Venedig, der er "Das Kapital" von Karl Marx als Virus ins Nervensystem einpflanzen möchte: "Der Künstler Isaac Julien hat dafür zusammen mit dem ghanaischen Architekten David Adjaye eine Form gefunden: Wir werden den gesamten Text während der Dauer der Biennale von Schauspielern lesen lassen, Tag für Tag. Die große oktagonale Halle im Eingang soll darum nicht länger die Vorzeige-Galerie sein, sondern sie soll lebendig werden. Als kommunaler Raum. Ihre Architektur brechen wir ganz wörtlich auf, indem wir die Wand zum Mezzanin-Geschoss dahinter herausreißen. Es wird ein bisschen aussehen, wie im britischen Parlament." In der Welt stellt Swantje Karich Enwezurs Pläne für die Biennale vor.

Weiteres: Julia Voss (FAZ) gratuliert Anselm Kiefer zum 70. Geburtstag. Besprochen werden eine Ausstellung in London über die Geschichte der Kriminaltechnik (Berliner Zeitung) und die Schau "Künstler und Propheten" in der Schirn (FR).

In der SZ spricht Catrin Lorch mit Okwui Enwezor über die von ihm kuratierte Biennale in Venedig, der er "Das Kapital" von Karl Marx als Virus ins Nervensystem einpflanzen möchte: "Der Künstler Isaac Julien hat dafür zusammen mit dem ghanaischen Architekten David Adjaye eine Form gefunden: Wir werden den gesamten Text während der Dauer der Biennale von Schauspielern lesen lassen, Tag für Tag. Die große oktagonale Halle im Eingang soll darum nicht länger die Vorzeige-Galerie sein, sondern sie soll lebendig werden. Als kommunaler Raum. Ihre Architektur brechen wir ganz wörtlich auf, indem wir die Wand zum Mezzanin-Geschoss dahinter herausreißen. Es wird ein bisschen aussehen, wie im britischen Parlament." In der Welt stellt Swantje Karich Enwezurs Pläne für die Biennale vor.

Weiteres: Julia Voss (FAZ) gratuliert Anselm Kiefer zum 70. Geburtstag. Besprochen werden eine Ausstellung in London über die Geschichte der Kriminaltechnik (Berliner Zeitung) und die Schau "Künstler und Propheten" in der Schirn (FR).

Design

Links: Alexander Wang für Alexander Wang. Rechts: Alexander Wang für Balenciaga. Beide RTW Sommer 2015

Für die 20-Jährigen ist Alexander Wang der neue Superstar unter den Modedesignern. 1983 in San Francisco als Sohn taiwanesischer Einwanderer geboren, gründete Wang 2005 sein eigenes Modelabel, 2012 wurde er Nachfolger von Nicolas Ghesquière bei Balenciaga. Zwei Jahre später kannten und liebten ihn auch die H&M-Kunden, für die er eine erschwingliche Kollektion entwarf. Mode ist für ihn vor allem "eine Art zu kommunizieren, eine Unterhaltung darüber, wer wir sind und wie wir leben möchten", erklärt Wang im Gespräch mit Jess Cartner-Morley vom Guardian. Das klingt naiv, doch der 31-Jährige hat einen ungewöhnlich scharfen Blick auf seinen Riesenerfolg, lernt Cartner-Morley. "Er versteht genau, dass seine Vision nur ein Teil dessen ist, was auf dem Laufsteg geschieht. Die Interpretation des Publikums trägt ebenfalls dazu bei. Über seine erste Kollektion für Balenciaga zum Beispiel, eine Umgestaltung klassischer Formen mit den technologisch neuesten Stoffen, die von den Kritikern als Wangs Versprechen gelesen wurde, das Haus zu modernisieren, sagt er: "Die Leute denken sie wissen, worum es dir geht, sie machen sich im Voraus eine Vorstellung von dir. Ich glaube, dass die Kollektion völlig anders interpretiert worden wäre, wenn ein Designteam aus dem Haus sich am Schluss verbeugt hätte. Das Publikum hatte vorgefertigte Erwartungen und es las in mich hinein, was es sah.""

1 Kommentar