BuchLink: Aktuelle Leseproben.

In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Julya Rabinowich: Mo & Moritz

Mo stammt aus einer Familie mit muslimischen Wurzeln. Als er eine Friseurlehre in einem Wiener Nobelsalon beginnt, taucht er ein in eine glamouröse Welt. Eines Abends wird…

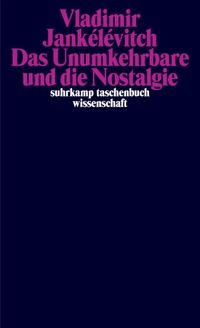

Vladimir Jankelevitch: Das Unumkehrbare und die Nostalgie

Aus dem Französischen von Ulrich Kunzmann. Was ist das Wesen der Nostalgie? Und wodurch entsteht sie? Das sind die Fragen, die Vladimir Jankélévitch in seinem großen Spätwerk…

Daniel Gerlach: Die Kunst des Friedens

In den Nachrichten erscheint der Nahe Osten oft als ewiger Krisenherd, wo Konflikte mit unerbittlicher Gewalt ausgetragen werden und niemand Kompromisse machen will. In einer…

Maurice Crul, Frans Leslie: Gesellschaft der Minderheiten

Aus dem Niederländischen von Annette Wunschel. Integration im Zeitalter superdiverser Gesellschaften Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit haben so viele Leute aus…

Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie

hier