BuchLink: Aktuelle Leseproben.

In Kooperation mit den Verlagen (Info)

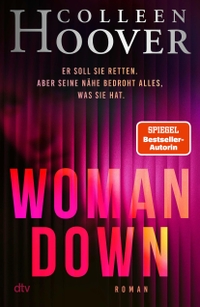

Colleen Hoover: Woman Down

Aus dem Amerikanischen von Anja Galic und Katarina Ganslandt. Der Shitstorm um die Verfilmung ihres Romans stürzte Bestsellerautorin Petra Rose in eine Schreibkrise. Sie…

Hans Jürgen von der Wense: Routen II

Mit zahlreichen Abbildungen und zwei beigelegten Messtischblättern aus dem Nachlass. Der Privatgelehrte, Übersetzer, Komponist, Landschaftsforscher, Briefkünstler Hans Jürgen…

Katja Diehl, Mario Sixtus: Picknick auf der Autobahn

Mit zehn Schwarzweiß-Abbildungen. Wie werden die Menschen in Deutschland in Zukunft autofrei und klimafreundlich unterwegs sein? Dieses Buch bietet Antworten und ist somit…

Detlev Piltz: 150 Jahre Erbschaftsteuer

Die Erbschaftsteuer spiegelt den gesellschaftlichen Interessenkonflikt zwischen Reich und Arm wider. In Deutschland besteht der politische Kampf um die Erbschaftsteuer seit…

Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie

hier