BuchLink: Aktuelle Leseproben.

In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Ben Shattuck: Eine Geschichte der Sehnsucht

Nantucket im Jahre 1796. Die verwitwete Laurel bekommt überraschend Besuch von ihrer Jugendliebe Will in Begleitung seiner jungen Braut. Sie sind auf dem Weg nach Barbados…

Leila Slimani: Trag das Feuer weiter

Aus dem Französischen von Amelie Thoma. Mia, erfolgreiche Schriftstellerin in Paris, kämpft mit "brain fog", einem Gehirnnebel, der ihre Erinnerungen und ihre Arbeit beeinträchtigt.…

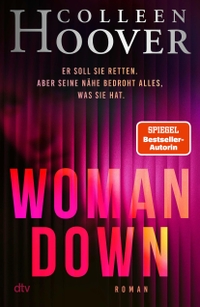

Colleen Hoover: Woman Down

Aus dem Amerikanischen von Anja Galic und Katarina Ganslandt. Der Shitstorm um die Verfilmung ihres Romans stürzte Bestsellerautorin Petra Rose in eine Schreibkrise. Sie…

Wolfgang Müller-Funk: Grenzen

Grenzen sind in einer globalisierten Welt zum Dauerthema geworden: Die Überwindung von Grenzen wird zum Versprechen wie zum panischen Schrecken, und die Annahme, dass in…

Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie

hier

Fotolot 07.09.2023 […] Am 31. August ging in Wien die offizielle Eröffnung des neuen "Foto Arsenals" über die Bühne. […] Von Peter Truschner

Fotolot 07.09.2023 […] Am 31. August ging in Wien die offizielle Eröffnung des neuen "Foto Arsenals" über die Bühne. […] Von Peter Truschner