Das halbe Leben

Erzählungen

Ammann Verlag, Zürich 2007

ISBN

9783250601029

Gebunden, 171 Seiten, 18,90

EUR

Klappentext

Die Dankesbriefe für die Geschenke zur Jugendweihe, abends am Esstisch von der Mutter diktiert; die Einkaufstour nach Karlovy Vary, wo es außer Oblaten und Kondensmilch nichts zu kaufen gibt; der Ferienjob als Zimmermädchen im Hotel: Roswitha Harings Alltagsminiaturen erzählen uns von der Enge, den kleinen Fluchten und den unhinterfragten Zwängen eines Lebens in der städtischen Provinz. Ihre Mädchenfiguren sind leicht linkisch und in ihrer Wehrlosigkeit berührend, sanfte Außenseiterinnen, die der Bosheit der anderen ins offene Messer laufen. Es ist der registrierende Blick, der mehr weiß, als Harings Heldinnen von der Welt begreifen. Was ihre Geschichten so bestechend macht, ist die Mischung aus Poesie und Genauigkeit, eine subtile Beobachtungsgabe, die die rätselhaften Regungen am Rande des Gesichtsfeldes wahrnimmt und die jedes Einverständnis unterläuft. Kein Zweifel: Es ist eine deutsche Vergangenheit, die uns aus diesen Geschichten entgegenblickt, aber es ist eine Vergangenheit ohne Etiketten, die uns teilhaben läßt an einer Wirklichkeit, die auch unsere ist.

Rezensionsnotiz zu

Neue Zürcher Zeitung, 08.11.2007

Einer kühnen Autorin mit trockenem Witz begegnet Rezensent Martin Zingg in den Erzählungen Roswitha Harings, die von Kindheit und Jugend berichten, einer Zeit, lang wie ein 'halbes Leben' - so deutet zumindest der Rezensent den Titel. Die Heldinnen erzählen davon, wie sie als Kinder und junge Frauen auf die merkwürdige Erwachsenen-Welt treffen, deren Ordnungsschemata zu verstehen suchen und sich über diese doch immer wieder nur wundern können. Es sind kleine Alltagsepisoden, an denen sich ihr Staunen festmacht, die Rede einer Mutter vom "Übergangsmantel", der Vater, der darauf beharrt, dass Johannisbeeren nicht sauer sind, der Aufenthalt im Jugendlager oder eine Einkaufstour mit der Mutter. Im Laufe der vierzehn Erzählungen werden, so Zingg, Protagonistinnen und Ton immer reifer, doch eins bleibt: die "die beinahe unmerklichen Wunden, die das Leben immer wieder schlägt", Episoden, die die Autorin "ätzend genau" aber nicht wehleidig auf den Punkt bringe, wie der Rezensent lobt. Der geregelten Welt setze die Autorin eine "beinahe aufreizende Gelassenheit" entgegen, wobei das Komische an ihren Geschichten von dem "Unvermögen, ja: dem fehlenden Willen" herrühre, "einer seltsamen Erfahrung nachträglich noch eine Bedeutung aufzupfropfen".

Rezensionsnotiz zu

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.07.2007

Was Gisa Funck an diesem Band mit 13 Erzählungen von Roswitha Haring nach ihrem Debütroman "Ein Bett aus Schnee" erneut "beunruhigt", ist die Tatsache, dass diese in der DDR angesiedelten Kinder- und Jugendgeschichten allesamt auch in der früheren Bundesrepublik hätten stattfinden können. Weder DDR-typische Alltagsdinge, wie sie in der jüngeren ostdeutschen Erinnerungsliteratur gern beschworen werden, noch der repressive Staatsapparat treten bei Harings Geschichten in den Vordergrund, stellt die Rezensentin fest. Dafür werden subtil die Außenseiterstellung der Ich-Erzählerinnen, die untergründige gesellschaftliche Gewalt und die Angst vor dem Scheitern geschildert, lobt die Rezensentin beeindruckt. Besonders hat ihr die Geschichte "Tanz in den Mai" gefallen, der von ersten, deprimierenden Liebeserfahrungen eines einzelgängerischen Mädchens erzählt. Die Autorin "beschönigt" in ihren Erzählungen nicht und schafft es, mit ihren aus argloser Naivität und großer Aufmerksamkeit für ihre Umgebung ausgestatteten Protagonistinnen einen besonderen Erzählton zum Klingen zu bringen, preist Funck.

Lesen Sie die Rezension bei

buecher.de

Rezensionsnotiz zu

Frankfurter Rundschau, 09.05.2007

So richtig warm wird der Rezensent Ulrich Rüdenauer mit Roswitha Harings Erzählungen nicht. Zwar findet er sie "atmosphärisch durchaus gelungen", und auch die Dramaturgie wartet seiner Meinung nach mit einigen Überraschungen und poetischen Wendungen auf. Doch eine Geschichte gäben sie trotzdem nicht her. Der Rezensent vermisst eine gewisse Beweglichkeit der Figuren. Zum Ende hin wünscht sich der Rezensent, die Geschichten würden ab und zu einmal "aus der Haut fahren". Stattdessen ist die Autorin damit beschäftigt, eine "gedankentötende" Tristesse zu beschreiben. Das, so bemängelt Rüdenauer, erlaubt nicht allzu viele Variationen im Erzählton - da kann die Autorin eine noch so präzise Beobachterin sein.

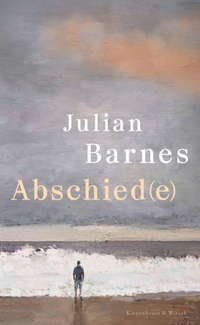

Julian Barnes: Abschied(e)

Julian Barnes: Abschied(e)