Reale Utopien

Wege aus dem Kapitalismus

Suhrkamp Verlag, Berlin 2017

ISBN

9783518297926

Taschenbuch, 530 Seiten, 24,00

EUR

Klappentext

Aus dem Amerikanischen von Max Henninger. Mit einem Nachwort von Michael Brie. Wie weiter mit dem Kapitalismus, jener Gesellschaftsordnung, von der viele meinen, sie sei zerstörerisch für Mensch und Umwelt? Gibt es vielleicht einen Ausweg aus der, zumal nach dem Scheitern der sozialistischen Gegenentwürfe, vielfach als "alternativlos" apostrophierten Situation? Der amerikanische Soziologe Erik O. Wright entwickelt in diesem nun endlich auf Deutsch vorliegenden Werk neue analytische Grundlagen, um die Suche nach Wegen aus dem Kapitalismus anzuleiten. Seine Kernidee ist es, die Dominanz des Kapitalismus dadurch zu brechen, dass innerhalb des bestehenden Systems konkrete emanzipatorische Alternativen aufgebaut werden, die die Welt, so wie sie sein könnte, aufscheinen lassen und vorwegnehmen.

BuchLink. In Kooperation mit den Verlagen (

Info)

Rezensionsnotiz zu

Die Zeit, 27.07.2017

Im Wesentlichen ist Rezensent Caspar Shaller mit Erik Olin Wrights Buch "Reale Utopien", das mit siebenjähriger Verzögerung nun auf Deutsch vorliegt, zufrieden. Zwar erscheint ihm der Band, der die jahrzehntelange Forschungsarbeit des amerikanischen Soziologen auf fünfhundert Seiten bündelt, hinsichtlich der Ausrichtung ein wenig unentschieden. Aber auch wenn der Kritiker nicht ganz sicher ist, ob er ein Manifest, eine wissenschaftliche Arbeit, eine Einführung oder einen Expertenbericht in der Hand hält, liest er doch mit großem Interesse, wie "Inseln sozialer Neuerfindung" gelingen können. Wright berichtet ihm hier von verschiedenen Realutopien, etwa von der baskischen Mondragon-Genossenschaft, die eine der größten Supermarktketten Spaniens betreibt, von Modellen der Reformpolitik in Kanada und Schweden oder von der Haushaltsplanung in der brasilianischen Hafenstadt Porto Alegre, wo die Verteilung von Budgets von allen Einwohnern diskutiert wird. Dass sich der Autor bisweilen in älteren Kleinstbeispielen von Kindergärten oder Stadtteilinitiativen verliert, nimmt Schaller nicht allzu übel.

Rezensionsnotiz zu

Die Tageszeitung, 22.04.2017

Rezensentin Annette Jensen hat Erik Olin Wrights Studie "Reale Utopien" mit gemischten Gefühlen gelesen. Dass der amerikanische Soziologe die hier vorgestellten Ansätze zur Überwindung des Kapitalismus dem Sammelbegriff "Sozialismus" unterordnet, findet die Kritikerin missverständlich, streckenweise erscheint ihr Wrights Analyse der Rolle des Staates und der aktuellen Dominanz der Wirtschaft gegenüber der Gesellschaft auch ziemlich "ermüdend". Gespannt liest sie hingegen die konkreten Beispiele des Autors, der etwa darlegt, wie Henry Ford auf eine Rückrufaktion des defekten Modells "Pinto" verzichtete, da Schadensersatzzahlungen für Tote und Verletzte billiger seien als die Nachrüstung des Wagens. Zugleich muss Jensen allerdings feststellen, dass viele der von Wright genannten Vorgehensweisen von Alternativbewegungen bereits bekannt sind. Darüber hinaus vermisst sie in dem bereits 2010 erschienenen und für die deutsche Übersetzung leider nicht aktualisierten Buch unter anderem die Erwähnung von Elinor Ostroms "Commons-Ansätzen". Wrights Überlegungen zu verschiedenen Experimenten zur gesellschaftlichen Selbstermächtigung findet die Kritikerin allerdings überzeugend.

Rezensionsnotiz zu

Die Tageszeitung, 22.04.2017

Rezensentin Annette Jensen hat Erik Olin Wrights Studie "Reale Utopien" mit gemischten Gefühlen gelesen. Dass der amerikanische Soziologe die hier vorgestellten Ansätze zur Überwindung des Kapitalismus dem Sammelbegriff "Sozialismus" unterordnet, findet die Kritikerin missverständlich, streckenweise erscheint ihr Wrights Analyse der Rolle des Staates und der aktuellen Dominanz der Wirtschaft gegenüber der Gesellschaft auch ziemlich "ermüdend". Gespannt liest sie hingegen die konkreten Beispiele des Autors, der etwa darlegt, wie Henry Ford auf eine Rückrufaktion des defekten Modells "Pinto" verzichtete, da Schadensersatzzahlungen für Tote und Verletzte billiger seien als die Nachrüstung des Wagens. Zugleich muss Jensen allerdings feststellen, dass viele der von Wright genannten Vorgehensweisen von Alternativbewegungen bereits bekannt sind. Darüber hinaus vermisst sie in dem bereits 2010 erschienenen und für die deutsche Übersetzung leider nicht aktualisierten Buch unter anderem die Erwähnung von Elinor Ostroms "Commons-Ansätzen". Wrights Überlegungen zu verschiedenen Experimenten zur gesellschaftlichen Selbstermächtigung findet die Kritikerin allerdings überzeugend.

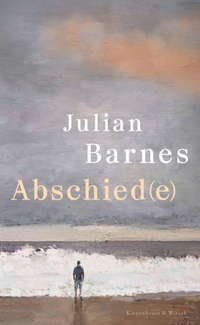

Julian Barnes: Abschied(e)

Julian Barnes: Abschied(e)