Es war das erste Mal - jedenfalls soweit überliefert -, dass Einstein dieses persönliche Kredo zu Papier brachte. Es sollte sich nie mehr verändern. Das Denken bereitete ihm außerordentliches Vergnügen, und nichts schätzte er so sehr wie Autonomie. Beides blieb für ihn das höchste Gut. So hatte er es in diesem Französischaufsatz zum Ausdruck gebracht, so sollte er es bis zu seinem Tod wiederholen.

Das Jahr in Aarau hatte Einstein die erste Ahnung von einem intellektuellen Utopia vermittelt; der nächste Schritt zum Polytechnikum in Zürich sollte ihm nun die Schlüssel zu diesem Königreich liefern. Im Oktober 1896 schrieb er sich für die Mathematische Sektion VI A der "Schule für Fachlehrer mathematischer und naturwissenschaftlicher Richtung" ein, in der auch die naturwissenschaftlichen Grundlagenfächer Physik und Astronomie gelehrt wurden. Nur zehn weitere Studenten immatrikulierten sich mit Einstein in diesem Fachbereich.

Anfänglich schien das Leben an der Universität wie für ihn geschaffen. Der Lehrplan war flexibel, und Einstein konnte das Pflichtpensum in nur drei Semestern abschließen, was ihm genügend Freiheiten ließ, um über die Hälfte seiner Zeit nach Belieben zu verfügen. Später sollte er zugeben, dass er dabei so manchen Irrtum beging: "Dort hatte ich vortreffliche Lehrer (z. B. Hurwitz, Minkowski), so dass ich eigentlich eine tiefe mathematische Ausbildung hätte erlangen können." Doch anstatt dies zu nutzen, trieb er sich ständig im physikalischen Labor herum, "fasziniert durch die direkte Berührung mit der Erfahrung". Diese Entscheidung hatte ihren Preis: "Es wurde mir als Student nicht klar, dass der Zugang zu den tieferen prinzipiellen Erkenntnissen in der Physik an die feinsten mathematischen Methoden gebunden war."(17) Und diesen Irrtum sollte er sogar noch in Berlin büßen, als er sich mit einer Mathematik herumschlagen musste, ohne die er seine größte Errungenschaft, die allgemeine Relativitätstheorie, nicht zum Abschluss hätte bringen können.

In Zürich war Einstein jedoch nicht zu bändigen. Das Mathematikstudium ließ er fröhlich schleifen, den Physikvorlesungen folgte er schon wesentlich bereitwilliger. Seinem Professor für Festigkeitslehre beschied er, den Kurs "sehr klug und gut" zu veranstalten, aber seinen größten Beifall fand Heinrich Friedrich Webers Lesung "über die Wärme", die er "mit großer Meisterschaft" hielt. "Ich freue mich bei ihm von einem Kolleg aufs andere."(18) Einsteins Begeisterung zahlte sich aus. Die Zwischenprüfung nach dem zweiten Semester schloss er mit einer Durchschnittsnote von 5,7 wiederum als Jahrgangsbester ab. Doch dann sollte er schnell von seinem hohen Ross stürzen, obwohl er am Polytechnikum, wie er später erklärte, "unter solchem den wahren wissenschaftlichen Trieb erstickenden Zwang weniger zu leiden hatte, als es an den vielen anderen Orten der Fall ist" - womit deutsche Universitäten gemeint waren.(19) Im dritten Studienjahr schwänzte er regelmäßig. Das Physikpensum erarbeitete er sich im Selbststudium, aber da er sogar das Hauptseminar "Physikalisches Praktikum für Anfänger" links liegen ließ, erhielt er einen Verweis des Direktors "wegen Unfleiss". Heinrich Friedrich Weber, der Leiter des physikalischen Laboratoriums, war wegen Einsteins eigenwilliger Studienplanung so verärgert, dass er ihm schließlich an den Kopf warf: "Sie sind ein gescheiter Junge, Einstein, ein sehr gescheiter Junge. Aber Sie haben einen großen Fehler. Sie lassen sich nichts sagen."(20)

Einstein ignorierte Weber. Praktisch bis zum Ende seiner Studienzeit richtete er sich nur nach seinen eigenen Bedürfnissen und verließ sich ansonsten auf die Mitschriften "eines Freundes", der die Vorlesungen regelmäßig besuchte und gewissenhaft aufzeichnete.(21) Mit dessen Notizen zur Hand konnte er sich bis einige Monate vor dem Examen die Freiheit wahren, nur das zu tun, was ihn wirklich interessierte - und das genoss er, wie er schrieb, in vollen Zügen und völlig unbekümmert. Dass er dabei durchaus ein schlechtes Gewissen hatte, empfand er als das bei weitem kleinere Übel. Tatsächlich kam er damit durch, aber nur knapp. Von den erstklassigen Leistungen, die er bei seiner "Übergangsprüfung" gezeigt hatte, fiel er unter den vier Kandidaten, die 1900 ihr Diplom erhielten, auf den letzten Platz zurück.

Wenigstens vor sich selbst konnte er seine schlechten Leistungen mit Ablenkungen begründen, die wenig mit Physik, dafür eine Menge mit Mileva Maric zu tun hatten, einer Serbin aus Novi Sad (in der Vojvodina, damals k.-u.-k.-Monarchie) und die einzige Frau in seinem Studienjahrgang. Nicht erst seit seinem Eintritt ins Polytechnikum genoss Einstein den Ruf eines Homme a Femmes, aber er besaß auch wahrhaftig alles, was für diese Rolle nötig war. Vor allem war er ein blendend aussehender junger Mann. Sogar als er bereits in seinen Vierzigern war, sollte eine Freundin von Einsteins zweiter Frau Elsa schreiben, dass er noch immer von jener Art männlicher Schönheit war, die schon Anfang des Jahrhunderts so viel Verwirrungen gestiftet habe.(22) Und bereits aus seinen Münchner Kindertagen stammt die - vermutlich frei erfundene - Anekdote, dass er einmal ein Mädchen hinter einem geöffneten Fenster bei Klavierübungen beobachtet habe, flugs nach Hause gerannt sei, sich seine Geige geschnappt habe und eilends zurückkehrte, um sie schmachtend zu begleiten. Wie auch immer, jedenfalls hatte er in München mindestens ein gebrochenes Mädchenherz zurückgelassen und sich in Aarau augenblicklich in Marie Winteler, die Tochter seines Gastgebers, verliebt.

Bereits die Briefe an Marie verrieten Einsteins fatalen Hang zum romantischen Abenteuer. Wenn er Zettelchen von ihr zugesteckt bekam, machte ihn das "unendlich glücklich", obwohl er sich nach außen hin offenbar so zurückhaltend verhielt, dass ihn seine Mutter sogar auslachte, weil ihm "die Mädeln nicht mehr gefallen wollen", dabei sei er früher "doch immer so entzückt gewesen". Schon in seinem ersten Jahr am Polytechnikum ließ er Marie fallen, aber nicht einmal der Trennungswunsch, den er ihr über ihre Mutter zukommen ließ, war frei von romantisierenden Untertönen: "Ich kann Pfingsten nicht zu Ihnen kommen", schrieb er an Frau Winteler. "Es wäre meiner mehr als unwürdig, wenn ich ein paar Tage Wonne mit neuem Schmerz erkaufte, den ich dem lieben Kindchen schon viel zu viel durch eigene Schuld verursacht habe. Es erfüllt mich mit einer Art seltsamer Genugtuung, jetzt auch einen Teil des Schmerzes durchkosten zu müssen, den mein Leichtsinn & meine Unkenntnis einer so zarten Natur wie dem lieben Mädchen bereitet haben."(23) Nun ja, es schmerzte vielleicht, aber nicht heftig und schon gar nicht lange. In seiner Kommilitonin Mileva Maric hatte er bereits eine neue Gefährtin gefunden, die zur Verfügung stand, um jeden Restschmerz zu lindern.

Er war achtzehn und sie vier Jahre älter. Es muss sich schon frühzeitig am Polytechnikum eine engere Freundschaft zwischen ihnen entwickelt haben, doch erst während des dritten und vierten Studienjahres - in genau der Zeit, in der Einsteins studentische Leistungen immer mehr zu wünschen übrig ließen - sollte ihre Liebe voll erblühen. Im Sommer 1899 schrieb er ihr einen bemerkenswerten Brief, aus dem einerseits noch die Unreife eines schwärmerischen jungen Mannes, andererseits aber schon eine gewisse Verzweiflung sprach, so als versuchte er einen Verlust zu verwinden, den er bereits fühlen, aber nicht mehr verhindern konnte. "Es ist merkwürdig, wie allmählich die Lebensweise uns ändert mit allen Tönen unserer Seele, so dass die engsten natürlichen Bande der Familie zur Gewohnheitsfreundschaft heruntersinken & man sich im Inneren gegenseitig so unbegreiflich ist, dass man in keiner Weise lebendig mitfühlen kann, was das andere bewegt."(24) Das war ein Liebesbrief!

Aber Einstein konnte auch wesentlich feuriger sein. In den ersten Jahren schrieb er Mileva oft, wie sehr er sich nach ihr sehnte, auch wenn er 1899 noch mit mindestens zwei weiteren Frauen auf eine Weise korrespondierte, die deutlich macht, dass er sich alle Optionen offen hielt. Erst 1900, als sich die Studienzeit am Polytechnikum dem Ende näherte, begann er sich ganz auf sein "Dockerl" oder "Doxerl" zu konzentrieren, wie er Mileva nannte. Nun quollen seine Briefe geradezu über von dieser einzigartigen Mischung aus süßen Liebesschwüren und physikalischen Fachsimpeleien. Im Sommer 1890 mussten sich Albert und Mileva trennen, zumindest geografisch. In diesem Frühjahr hatte Einstein sein Diplom vom Polytechnikum erhalten, während Mileva durchgefallen war. Er kehrte zu seiner Familie nach Italien zurück, um sich Arbeit zu suchen, und sie in die Vojvodina, um sich auf einen zweiten Prüfungsversuch vorzubereiten. Am 1. August schrieb er ihr: "Ich sehne mich furchtbar nach einem Brief meiner geliebten Hex. Ich kann es kaum fassen, dass wir noch so lange getrennt sind - jetzt sehe ich erst, wie furchtbar lieb ich Dich habe!" Dann fügte er mit ebensolcher Verve hinzu, er habe "schon viel studiert, hauptsächlich die berüchtigten Untersuchungen über die Bewegung des starren Körpers von Kirchhoff. Ich kann mich nicht genug über dies große Werk immer von neuem wundern".(25) Eine Woche später hieß es: "Also nur Mut Hexchen! Ich kanns gar nicht erwarten, bis ich Dich wieder herzen und drücken und mit Dir leben kann."(26) Und in der Woche darauf: "O wie ich mich freue, bis ich Dich wieder ans Herz drücken kann!"(27)

Es gab auch weniger harmonische Korrespondenz. Einsteins Mutter stellte sich unerbittlich gegen diese Beziehung, und Albert ließ Mileva prompt in quälenden Details wissen, wie wenig seine Eltern für sie übrig hatten. Ausgesprochen lieblos schilderte er ihr, wie seine Mutter zu einer "verzweifelten Offensive" überging: "Du vermöbelst dir deine Zukunft und versperrst dir deinen Lebensweg", habe sie geklagt. "Die kann ja in gar keine anständige Familie. Wenn sie ein Kind bekommt, dann hast du die Bescherung." Stolz wusste er Mileva zu berichten, dass ihm daraufhin die Geduld gerissen sei und er den Verdacht, "dass wir unsittlich zusammen gelebt hätten" energisch zurückgewiesen habe - nicht aber ohne ihr im gleichen Atemzug mitzuteilen, dass die Mutter zuversichtlich "Mittel und Wege" zu finden glaubte, um das Paar auseinander zu bringen. Einstein schien diese Herausforderung regelrecht Vergnügen zu bereiten, so großes sogar, dass er seinen Eltern in einem seiner beliebten "Schnadahüpfl" spottete: "Moane Olden die denken/Dees is a dumme Sach?/Ober sogn thans nix/Sonst kriagatens aufs Dach."(28)

Im Frühjahr 1911, als sich das Paar am Comer See endlich wiedersah, veränderte sich die Beziehung schlagartig. Pauline Einsteins Albtraum wurde wahr: Mileva war schwanger. Aber es wurde nicht geheiratet. Einstein übernahm Aushilfsstellen als Lehrer in der Schweiz, und Mileva fuhr nach Novi Sad zurück, um das Kind zur Welt zu bringen. Einsteins erste Reaktion auf die Nachricht von der Geburt unterschied sich noch nicht von der anderer junger Väter: "Ist es auch gesund und schreit es schon gehörig? Was hat es denn für Augerl? Wem von uns sieht es mehr ähnlich? Wer gibt ihm denn das Milcherl? Hat es auch Hunger? Gellst und ein vollständiges Glatzerl hats. Ich hab es so lieb & kenns doch gar nicht."(29) Doch nach dieser demonstrativen Zuneigung verschwand die Lieserl genannte Tochter schnell wieder aus Einsteins Briefen. Er sollte sie niemals zu Gesicht bekommen. Im Herbst 1903 erkundigte er sich noch ein letztes Mal bei Mileva nach dem Befinden seiner kranken Tochter - "Es bleibt so leicht vom Scharlach etwas zurück"(30) -, danach fiel ihr Name in keinem seiner Briefe mehr. Mit ziemlicher Sicherheit starb sie an Scharlach oder einer anderen Krankheit. Lieserl war tot, aber in keinem erhaltenen Nachweis findet sich auch nur ein einziger Hinweis auf irgendein Gefühl, das Einstein angesichts dieses Verlusts empfunden hätte.

Auch Milevas Gefühle und Reaktionen auf Geburt und Tod ihrer Tochter oder auf die Haltung ihres fernen Liebsten, sind nicht überliefert. Noch während ihrer Schwangerschaft hatte sie ein zweites Mal das Examen abgelegt und wieder nicht bestanden, womit ihre Aussichten auf ein Diplom und eine eigene Karriere ein für alle Mal beendet waren. Was Einstein anbelangte, schien diese Lieserl-Episode seine Beziehung zu Mileva zumindest formal nicht verändert zu haben. Soweit es ihn betraf, waren sie noch immer verlobt, und noch immer plante er, sie zu heiraten, sobald er eine feste Anstellung haben würde. Doch das erwies sich als ziemlich schwieriges Unterfangen. Seit seiner Diplomierung war er ohne Arbeit, und je mehr Zeit verstrich, umso schlechter schienen die Aussichten. Er war immer davon ausgegangen, eine Assistentenstelle am Polytechnikum oder an irgendeiner anderen Universität mit einem physikalischen Fachbereich zu bekommen. Doch auf seine Flut von Bewerbungen sollte eine Absage nach der anderen eintreffen, sofern die Professoren überhaupt zu antworten geruhten. Schließlich schrieb er Mileva: "Bald werde ich alle Physiker von der Nordsee bis an die Südspitze Italiens mit meinem Offert beehrt haben!"(31) Für Einstein stand zweifelsfrei fest, wem er diese miserable Lage zu verdanken hatte - seinem einstigen Professor Weber vom Polytechnikum, der, wie er glaubte, "ein falsches Spiel" gegen ihn spielte. So erbittert war er, dass ihm sogar nach dessen Ableben 1912 nur der Satz einfiel: "Der Tod von Weber ist gut fürs Polytechnikum. "(32)

Was Webers Rolle im Zusammenhang mit Einsteins beruflicher Misere betraf, mochte er sogar Recht gehabt haben. Allerdings hatten seine akademischen Leistungen in den letzten Studienjahren Weber auch kaum Anlass gegeben, ihm hilfreich zur Seite zu stehen. Einstein begann zu dämmern, dass ihm eine akademische Laufbahn womöglich für immer verschlossen bleiben würde. Er und seine Eltern wurden immer verzweifelter. Mit einer rührenden Geste, die Albert vermutlich entsetzt hätte, würde er von ihr gewusst haben, klinkte sich im Frühling 1901 schließlich Vater Hermann in die Bemühungen ein, nachdem der Sohn nun schon fast ein Jahr arbeitslos gewesen war. Er wandte sich an den Leipziger Professor für Physikalische Chemie, Wilhelm Ostwald. Aus dem Brief sprach zugleich tiefster Vaterstolz und großer Kummer über seine offensichtliche Unfähigkeit, dem Sohn zu helfen. Der verehrte Herr Professor möge es einem Vater nachsehen, schrieb er, wenn er im Interesse des Sohnes die Dreistigkeit besitzt, sich direkt an ihn zu wenden. Jeder, der dies beurteilen könne, würde bezeugen, dass Albert außerordentlich wissbegierig und fleißig sei und sich mit großer Hingabe seiner Forschung widme. "Dabei drückt ihn noch das Bewusstsein, dass er uns, die wir wenig vermögende Leute sind, zur Last falle." So richte er sich nun mit der Bitte an den Herrn Professor, "ihm event. ein paar Zeilen der Ermunterung zu senden, damit er seine Lebens- & Schaffensfreudigkeit wieder erlangt". Wenn Ostwald dann auch noch geneigt wäre, dem Sohn "eine Assistentenstelle zu verschaffen, so würde meine Dankbarkeit eine unbegrenzte sein".(33)

Das war eine schon fast unterwürfige, aber, was die Hoffnungen des Vaters betraf, völlig ineffektive Bitte. Ostwald sollte nicht einmal antworten und Einstein offenbar auch nie etwas von dieser Aktion erfahren. Er selbst begrub für den Moment einfach jede Hoffnung auf eine Anstellung im Akademiebetrieb und beschloss, sich eine Stelle als Realschullehrer zu suchen. Doch alles, was er finden konnte, waren zwei kurzfristige Aushilfspositionen. Schließlich fand er sich auf die Rolle eines Mathematiknachhilfelehrers reduziert. Er bewarb sich bei einer Versicherung - und wurde abgelehnt. Am Ende gab er auch die letzte Hoffnung auf, wenigstens am Rande des Wissenschaftsbetriebes arbeiten zu können, und wandte sich an Marcel Grossmann, seinen einstigen Kommilitonen vom Polytechnikum, der sofort die Beziehungen seiner Familie spielen ließ und Einstein schließlich seinen berühmten Posten am "Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum" in Bern verschaffte. Später sollte Einstein immer wieder einmal mit Grossmann zusammenarbeiten- nicht zuletzt bei seiner weltbewegendsten Arbeit, die seinem Freund eine Menge zu verdanken hatte. Doch diese erste Geste der Freundschaft rührte Einstein immer besonders. Jahrzehnte später schrieb er an Grossmanns Witwe, ohne Marcel als "Rettungsanker? wäre ich zwar nicht gestorben, aber geistig verkümmert".(34)

Im März oder April 1901 erfuhr Einstein von der Vakanz am Patentamt. Doch das enervierende Warten war noch nicht beendet. Erst im Dezember wurde sie öffentlich ausgeschrieben und erst im Juni 1902 sollte er seine Stellung als "technischer Experte III. Klasse des eidg. Amtes für geistiges Eigentum" antreten können. Im Februar 1902 übersiedelte er alleine nach Bern. Obwohl er nun eine Stelle in Aussicht hatte, stand der Eheschließung noch immer eine Hürde im Weg - ein Problem, das die geduldige Mileva gewiss verwundert hätte: Einstein konnte es einfach nicht über sich bringen, ohne die Zustimmung seiner Eltern zu heiraten. Wenn er schon nicht ihre Einwilligung erhalten konnte, so wollte er doch wenigstens ihre Duldung. Im Oktober 1902 erfuhr er, dass sein Vater schwer erkrankt war. Er eilte nach Italien und kam gerade noch rechtzeitig ans Sterbebett. Vater und Sohn führten ein Gespräch von Mann zu Mann. Hermann hatte die Wahl seines Sohnes, was Frauen betraf, zwar immer stillschweigend hingenommen, sich aber letztlich ebenfalls gegen Mileva ausgesprochen. Nun gab er nach und erteilte dem Sohn seinen Segen. Dann bat er die Familie, das Zimmer zu verlassen. Am 10. Oktober 1902 starb Einsteins Vater. Allein.

Das Gefühl, dass der Vater seine Entscheidung für Mileva dennoch abgelehnt hatte, obwohl er ihm am Ende seinen Segen erteilte, sollte für Einstein geradezu physisch schmerzhaft präsent bleiben. Seine langjährige Assistentin Helen Dukas erzählte später, dass er sich an den Tod des Vaters niemals "ohne Schuldgefühle" erinnert habe.(35) Er verließ Italien, kehrte in die Schweiz zurück und heiratete Mileva Maric am 6. Januar 1903 vor dem Standesamt. Nach der Hochzeit musste er seinen Vermieter wecken, um in die Wohnung zu kommen. Er hatte den Schlüssel vergessen.

Das war ein schlechtes Omen - und ein passendes. Nach allem, was inzwischen geschehen war, hatte sich der leidenschaftliche Liebhaber aus den frühen Briefen bereits zurückgezogen. Nur ein Jahr zuvor hatte Albert seiner Mileva noch das Blaue vom Himmel versprochen: "Bis Du mein liebes Weiberl bist, wollen wir Recht eifrig zusammen wissenschaftlich arbeiten, dass wir keine alten Philistersleut werden, gellst? Alle Menschen außer Dir kommen mir so fremd vor, wie wenn sie durch eine unsichtbare Wand von mir getrennt wären."(36) Doch nun, angesichts der kommenden Realitäten einer Ehe und des ständigen Zusammenlebens, hatte er starke Zweifel. Sein Freund und Biograph Abraham Pais berichtet, dass Einstein gegen Ende seines Lebens gebeichtet habe, diese Ehe nur mit gekreuzten Fingern eingegangen zu sein.(37) Doch Mileva hatte er vor seinen Vorbehalten nie gewarnt.

Aber natürlich spürte Mileva die Veränderung sofort. Sie hatte dieselbe Ausbildung wie ihr Mann erhalten und sogar dieselbe Hochschule besucht, dennoch diente sie ihm offenbar nur noch als Echo und gute Zuhörerin, während sie ansonsten die Hausarbeit zu verrichten hatte. Nichts war mehr übrig von dem Plan, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam zu veröffentlichen und gemeinsamen Ruhm zu erlangen, wie Pierre und Marie Curie. Kaum hatte es sich Einstein einigermaßen in seiner neuen Stelle eingerichtet, begann er sich Abend für Abend, an allen Wochenenden und während der ruhigeren Stunden sogar im Patentamt in seine eigene Ideenwelt zurückzuziehen. Zwischen 1902 und 1904 verfasste er vier Aufsätze, keiner davon wirklich bemerkenswert, aber alle kompetent genug, um in der Fachliteratur veröffentlicht zu werden. Mileva hatte keinerlei Anteil daran. Einstein suchte das Gespräch mit Männern, vor allem mit den beiden vielversprechenden jungen Physikern Maurice Solovine und Conrad Habicht, mit denen er sich zu einem Trio verband, das sich "Akademie Olympia" nannte. Auch mit Michele Besso, seinem Kommilitonen vom Polytechnikum und zeitweiligen Kollegen am Patentamt, traf er sich häufig. Mileva kümmerte sich indessen um den Haushalt, versorgte ihren Ehemann und ab 1904 auch den neugeborenen Sohn Hans Albert.

Aus Milevas Perspektive begann sich die Situation nach der Geburt des Sohnes zusehends zu verschlechtern. Nichts hatte bei Einsteins vorangegangenen Arbeiten auf die Explosion an wissenschaftlichen Erkenntnissen hingedeutet, die 1905 aus ihm hervorbrechen sollte - in jenem Jahr, das noch immer Einsteins Annus mirabilis genannt wird. Scheinbar völlig aus dem Nichts gelang ihm mit den Lichtquanten eine für die Quantenphysik grundlegende Entdeckung; er beendete mittels der statistischen Mechanik Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen; er schrieb ein Papier über die Brownsche Bewegung, ein Geheimnis, dem man seit über einem Jahrhundert auf die Spur zu kommen versuchte; und er erschuf mit seiner Arbeit Zur Elektrodynamik bewegter Körper schließlich die spezielle Relativitätstheorie - alles in nur sechs Monaten. (Die Einsteinschen Ideen aus dieser Periode werden in ihren Grundzügen später dargestellt.)

Mit Ausnahme von Isaac Newton in jenem pestverseuchten Sommer 1666 hatte noch kein Mensch der Welt einen derart explosiven Ausbruch neuer Ideen geboten - und ganz gewiss keiner mehr seit Einstein. Natürlich steckten zehn Jahre Arbeit in diesem scheinbaren Erfolg über Nacht: Gedanken über seine kommende spezielle Relativitätstheorie hatte sich Einstein bereits ein Jahrzehnt zuvor gemacht, und das Thema der Quanten hatte ihn seit 1901 nicht in Ruhe gelassen. Doch die plötzliche Eingabe seiner Lösung für das Relativitätsproblem datierte er selbst auf den April 1905. Sechs Wochen später war die Arbeit vollbracht, die Abhandlung geschrieben und reif für die Veröffentlichung.(38) Einstein schloss sie mit einer Danksagung an eine einzige Person: Michele Besso, der ihm "beim Arbeiten an dem hier behandelten Problem? treu zur Seite stand" und dem er "manch wertvolle Anregung" zu verdanken habe.(39) Kein Wort über Mileva.

Teil 3

Das Jahr in Aarau hatte Einstein die erste Ahnung von einem intellektuellen Utopia vermittelt; der nächste Schritt zum Polytechnikum in Zürich sollte ihm nun die Schlüssel zu diesem Königreich liefern. Im Oktober 1896 schrieb er sich für die Mathematische Sektion VI A der "Schule für Fachlehrer mathematischer und naturwissenschaftlicher Richtung" ein, in der auch die naturwissenschaftlichen Grundlagenfächer Physik und Astronomie gelehrt wurden. Nur zehn weitere Studenten immatrikulierten sich mit Einstein in diesem Fachbereich.

Anfänglich schien das Leben an der Universität wie für ihn geschaffen. Der Lehrplan war flexibel, und Einstein konnte das Pflichtpensum in nur drei Semestern abschließen, was ihm genügend Freiheiten ließ, um über die Hälfte seiner Zeit nach Belieben zu verfügen. Später sollte er zugeben, dass er dabei so manchen Irrtum beging: "Dort hatte ich vortreffliche Lehrer (z. B. Hurwitz, Minkowski), so dass ich eigentlich eine tiefe mathematische Ausbildung hätte erlangen können." Doch anstatt dies zu nutzen, trieb er sich ständig im physikalischen Labor herum, "fasziniert durch die direkte Berührung mit der Erfahrung". Diese Entscheidung hatte ihren Preis: "Es wurde mir als Student nicht klar, dass der Zugang zu den tieferen prinzipiellen Erkenntnissen in der Physik an die feinsten mathematischen Methoden gebunden war."(17) Und diesen Irrtum sollte er sogar noch in Berlin büßen, als er sich mit einer Mathematik herumschlagen musste, ohne die er seine größte Errungenschaft, die allgemeine Relativitätstheorie, nicht zum Abschluss hätte bringen können.

In Zürich war Einstein jedoch nicht zu bändigen. Das Mathematikstudium ließ er fröhlich schleifen, den Physikvorlesungen folgte er schon wesentlich bereitwilliger. Seinem Professor für Festigkeitslehre beschied er, den Kurs "sehr klug und gut" zu veranstalten, aber seinen größten Beifall fand Heinrich Friedrich Webers Lesung "über die Wärme", die er "mit großer Meisterschaft" hielt. "Ich freue mich bei ihm von einem Kolleg aufs andere."(18) Einsteins Begeisterung zahlte sich aus. Die Zwischenprüfung nach dem zweiten Semester schloss er mit einer Durchschnittsnote von 5,7 wiederum als Jahrgangsbester ab. Doch dann sollte er schnell von seinem hohen Ross stürzen, obwohl er am Polytechnikum, wie er später erklärte, "unter solchem den wahren wissenschaftlichen Trieb erstickenden Zwang weniger zu leiden hatte, als es an den vielen anderen Orten der Fall ist" - womit deutsche Universitäten gemeint waren.(19) Im dritten Studienjahr schwänzte er regelmäßig. Das Physikpensum erarbeitete er sich im Selbststudium, aber da er sogar das Hauptseminar "Physikalisches Praktikum für Anfänger" links liegen ließ, erhielt er einen Verweis des Direktors "wegen Unfleiss". Heinrich Friedrich Weber, der Leiter des physikalischen Laboratoriums, war wegen Einsteins eigenwilliger Studienplanung so verärgert, dass er ihm schließlich an den Kopf warf: "Sie sind ein gescheiter Junge, Einstein, ein sehr gescheiter Junge. Aber Sie haben einen großen Fehler. Sie lassen sich nichts sagen."(20)

Einstein ignorierte Weber. Praktisch bis zum Ende seiner Studienzeit richtete er sich nur nach seinen eigenen Bedürfnissen und verließ sich ansonsten auf die Mitschriften "eines Freundes", der die Vorlesungen regelmäßig besuchte und gewissenhaft aufzeichnete.(21) Mit dessen Notizen zur Hand konnte er sich bis einige Monate vor dem Examen die Freiheit wahren, nur das zu tun, was ihn wirklich interessierte - und das genoss er, wie er schrieb, in vollen Zügen und völlig unbekümmert. Dass er dabei durchaus ein schlechtes Gewissen hatte, empfand er als das bei weitem kleinere Übel. Tatsächlich kam er damit durch, aber nur knapp. Von den erstklassigen Leistungen, die er bei seiner "Übergangsprüfung" gezeigt hatte, fiel er unter den vier Kandidaten, die 1900 ihr Diplom erhielten, auf den letzten Platz zurück.

Wenigstens vor sich selbst konnte er seine schlechten Leistungen mit Ablenkungen begründen, die wenig mit Physik, dafür eine Menge mit Mileva Maric zu tun hatten, einer Serbin aus Novi Sad (in der Vojvodina, damals k.-u.-k.-Monarchie) und die einzige Frau in seinem Studienjahrgang. Nicht erst seit seinem Eintritt ins Polytechnikum genoss Einstein den Ruf eines Homme a Femmes, aber er besaß auch wahrhaftig alles, was für diese Rolle nötig war. Vor allem war er ein blendend aussehender junger Mann. Sogar als er bereits in seinen Vierzigern war, sollte eine Freundin von Einsteins zweiter Frau Elsa schreiben, dass er noch immer von jener Art männlicher Schönheit war, die schon Anfang des Jahrhunderts so viel Verwirrungen gestiftet habe.(22) Und bereits aus seinen Münchner Kindertagen stammt die - vermutlich frei erfundene - Anekdote, dass er einmal ein Mädchen hinter einem geöffneten Fenster bei Klavierübungen beobachtet habe, flugs nach Hause gerannt sei, sich seine Geige geschnappt habe und eilends zurückkehrte, um sie schmachtend zu begleiten. Wie auch immer, jedenfalls hatte er in München mindestens ein gebrochenes Mädchenherz zurückgelassen und sich in Aarau augenblicklich in Marie Winteler, die Tochter seines Gastgebers, verliebt.

Bereits die Briefe an Marie verrieten Einsteins fatalen Hang zum romantischen Abenteuer. Wenn er Zettelchen von ihr zugesteckt bekam, machte ihn das "unendlich glücklich", obwohl er sich nach außen hin offenbar so zurückhaltend verhielt, dass ihn seine Mutter sogar auslachte, weil ihm "die Mädeln nicht mehr gefallen wollen", dabei sei er früher "doch immer so entzückt gewesen". Schon in seinem ersten Jahr am Polytechnikum ließ er Marie fallen, aber nicht einmal der Trennungswunsch, den er ihr über ihre Mutter zukommen ließ, war frei von romantisierenden Untertönen: "Ich kann Pfingsten nicht zu Ihnen kommen", schrieb er an Frau Winteler. "Es wäre meiner mehr als unwürdig, wenn ich ein paar Tage Wonne mit neuem Schmerz erkaufte, den ich dem lieben Kindchen schon viel zu viel durch eigene Schuld verursacht habe. Es erfüllt mich mit einer Art seltsamer Genugtuung, jetzt auch einen Teil des Schmerzes durchkosten zu müssen, den mein Leichtsinn & meine Unkenntnis einer so zarten Natur wie dem lieben Mädchen bereitet haben."(23) Nun ja, es schmerzte vielleicht, aber nicht heftig und schon gar nicht lange. In seiner Kommilitonin Mileva Maric hatte er bereits eine neue Gefährtin gefunden, die zur Verfügung stand, um jeden Restschmerz zu lindern.

Er war achtzehn und sie vier Jahre älter. Es muss sich schon frühzeitig am Polytechnikum eine engere Freundschaft zwischen ihnen entwickelt haben, doch erst während des dritten und vierten Studienjahres - in genau der Zeit, in der Einsteins studentische Leistungen immer mehr zu wünschen übrig ließen - sollte ihre Liebe voll erblühen. Im Sommer 1899 schrieb er ihr einen bemerkenswerten Brief, aus dem einerseits noch die Unreife eines schwärmerischen jungen Mannes, andererseits aber schon eine gewisse Verzweiflung sprach, so als versuchte er einen Verlust zu verwinden, den er bereits fühlen, aber nicht mehr verhindern konnte. "Es ist merkwürdig, wie allmählich die Lebensweise uns ändert mit allen Tönen unserer Seele, so dass die engsten natürlichen Bande der Familie zur Gewohnheitsfreundschaft heruntersinken & man sich im Inneren gegenseitig so unbegreiflich ist, dass man in keiner Weise lebendig mitfühlen kann, was das andere bewegt."(24) Das war ein Liebesbrief!

Aber Einstein konnte auch wesentlich feuriger sein. In den ersten Jahren schrieb er Mileva oft, wie sehr er sich nach ihr sehnte, auch wenn er 1899 noch mit mindestens zwei weiteren Frauen auf eine Weise korrespondierte, die deutlich macht, dass er sich alle Optionen offen hielt. Erst 1900, als sich die Studienzeit am Polytechnikum dem Ende näherte, begann er sich ganz auf sein "Dockerl" oder "Doxerl" zu konzentrieren, wie er Mileva nannte. Nun quollen seine Briefe geradezu über von dieser einzigartigen Mischung aus süßen Liebesschwüren und physikalischen Fachsimpeleien. Im Sommer 1890 mussten sich Albert und Mileva trennen, zumindest geografisch. In diesem Frühjahr hatte Einstein sein Diplom vom Polytechnikum erhalten, während Mileva durchgefallen war. Er kehrte zu seiner Familie nach Italien zurück, um sich Arbeit zu suchen, und sie in die Vojvodina, um sich auf einen zweiten Prüfungsversuch vorzubereiten. Am 1. August schrieb er ihr: "Ich sehne mich furchtbar nach einem Brief meiner geliebten Hex. Ich kann es kaum fassen, dass wir noch so lange getrennt sind - jetzt sehe ich erst, wie furchtbar lieb ich Dich habe!" Dann fügte er mit ebensolcher Verve hinzu, er habe "schon viel studiert, hauptsächlich die berüchtigten Untersuchungen über die Bewegung des starren Körpers von Kirchhoff. Ich kann mich nicht genug über dies große Werk immer von neuem wundern".(25) Eine Woche später hieß es: "Also nur Mut Hexchen! Ich kanns gar nicht erwarten, bis ich Dich wieder herzen und drücken und mit Dir leben kann."(26) Und in der Woche darauf: "O wie ich mich freue, bis ich Dich wieder ans Herz drücken kann!"(27)

Es gab auch weniger harmonische Korrespondenz. Einsteins Mutter stellte sich unerbittlich gegen diese Beziehung, und Albert ließ Mileva prompt in quälenden Details wissen, wie wenig seine Eltern für sie übrig hatten. Ausgesprochen lieblos schilderte er ihr, wie seine Mutter zu einer "verzweifelten Offensive" überging: "Du vermöbelst dir deine Zukunft und versperrst dir deinen Lebensweg", habe sie geklagt. "Die kann ja in gar keine anständige Familie. Wenn sie ein Kind bekommt, dann hast du die Bescherung." Stolz wusste er Mileva zu berichten, dass ihm daraufhin die Geduld gerissen sei und er den Verdacht, "dass wir unsittlich zusammen gelebt hätten" energisch zurückgewiesen habe - nicht aber ohne ihr im gleichen Atemzug mitzuteilen, dass die Mutter zuversichtlich "Mittel und Wege" zu finden glaubte, um das Paar auseinander zu bringen. Einstein schien diese Herausforderung regelrecht Vergnügen zu bereiten, so großes sogar, dass er seinen Eltern in einem seiner beliebten "Schnadahüpfl" spottete: "Moane Olden die denken/Dees is a dumme Sach?/Ober sogn thans nix/Sonst kriagatens aufs Dach."(28)

Im Frühjahr 1911, als sich das Paar am Comer See endlich wiedersah, veränderte sich die Beziehung schlagartig. Pauline Einsteins Albtraum wurde wahr: Mileva war schwanger. Aber es wurde nicht geheiratet. Einstein übernahm Aushilfsstellen als Lehrer in der Schweiz, und Mileva fuhr nach Novi Sad zurück, um das Kind zur Welt zu bringen. Einsteins erste Reaktion auf die Nachricht von der Geburt unterschied sich noch nicht von der anderer junger Väter: "Ist es auch gesund und schreit es schon gehörig? Was hat es denn für Augerl? Wem von uns sieht es mehr ähnlich? Wer gibt ihm denn das Milcherl? Hat es auch Hunger? Gellst und ein vollständiges Glatzerl hats. Ich hab es so lieb & kenns doch gar nicht."(29) Doch nach dieser demonstrativen Zuneigung verschwand die Lieserl genannte Tochter schnell wieder aus Einsteins Briefen. Er sollte sie niemals zu Gesicht bekommen. Im Herbst 1903 erkundigte er sich noch ein letztes Mal bei Mileva nach dem Befinden seiner kranken Tochter - "Es bleibt so leicht vom Scharlach etwas zurück"(30) -, danach fiel ihr Name in keinem seiner Briefe mehr. Mit ziemlicher Sicherheit starb sie an Scharlach oder einer anderen Krankheit. Lieserl war tot, aber in keinem erhaltenen Nachweis findet sich auch nur ein einziger Hinweis auf irgendein Gefühl, das Einstein angesichts dieses Verlusts empfunden hätte.

Auch Milevas Gefühle und Reaktionen auf Geburt und Tod ihrer Tochter oder auf die Haltung ihres fernen Liebsten, sind nicht überliefert. Noch während ihrer Schwangerschaft hatte sie ein zweites Mal das Examen abgelegt und wieder nicht bestanden, womit ihre Aussichten auf ein Diplom und eine eigene Karriere ein für alle Mal beendet waren. Was Einstein anbelangte, schien diese Lieserl-Episode seine Beziehung zu Mileva zumindest formal nicht verändert zu haben. Soweit es ihn betraf, waren sie noch immer verlobt, und noch immer plante er, sie zu heiraten, sobald er eine feste Anstellung haben würde. Doch das erwies sich als ziemlich schwieriges Unterfangen. Seit seiner Diplomierung war er ohne Arbeit, und je mehr Zeit verstrich, umso schlechter schienen die Aussichten. Er war immer davon ausgegangen, eine Assistentenstelle am Polytechnikum oder an irgendeiner anderen Universität mit einem physikalischen Fachbereich zu bekommen. Doch auf seine Flut von Bewerbungen sollte eine Absage nach der anderen eintreffen, sofern die Professoren überhaupt zu antworten geruhten. Schließlich schrieb er Mileva: "Bald werde ich alle Physiker von der Nordsee bis an die Südspitze Italiens mit meinem Offert beehrt haben!"(31) Für Einstein stand zweifelsfrei fest, wem er diese miserable Lage zu verdanken hatte - seinem einstigen Professor Weber vom Polytechnikum, der, wie er glaubte, "ein falsches Spiel" gegen ihn spielte. So erbittert war er, dass ihm sogar nach dessen Ableben 1912 nur der Satz einfiel: "Der Tod von Weber ist gut fürs Polytechnikum. "(32)

Was Webers Rolle im Zusammenhang mit Einsteins beruflicher Misere betraf, mochte er sogar Recht gehabt haben. Allerdings hatten seine akademischen Leistungen in den letzten Studienjahren Weber auch kaum Anlass gegeben, ihm hilfreich zur Seite zu stehen. Einstein begann zu dämmern, dass ihm eine akademische Laufbahn womöglich für immer verschlossen bleiben würde. Er und seine Eltern wurden immer verzweifelter. Mit einer rührenden Geste, die Albert vermutlich entsetzt hätte, würde er von ihr gewusst haben, klinkte sich im Frühling 1901 schließlich Vater Hermann in die Bemühungen ein, nachdem der Sohn nun schon fast ein Jahr arbeitslos gewesen war. Er wandte sich an den Leipziger Professor für Physikalische Chemie, Wilhelm Ostwald. Aus dem Brief sprach zugleich tiefster Vaterstolz und großer Kummer über seine offensichtliche Unfähigkeit, dem Sohn zu helfen. Der verehrte Herr Professor möge es einem Vater nachsehen, schrieb er, wenn er im Interesse des Sohnes die Dreistigkeit besitzt, sich direkt an ihn zu wenden. Jeder, der dies beurteilen könne, würde bezeugen, dass Albert außerordentlich wissbegierig und fleißig sei und sich mit großer Hingabe seiner Forschung widme. "Dabei drückt ihn noch das Bewusstsein, dass er uns, die wir wenig vermögende Leute sind, zur Last falle." So richte er sich nun mit der Bitte an den Herrn Professor, "ihm event. ein paar Zeilen der Ermunterung zu senden, damit er seine Lebens- & Schaffensfreudigkeit wieder erlangt". Wenn Ostwald dann auch noch geneigt wäre, dem Sohn "eine Assistentenstelle zu verschaffen, so würde meine Dankbarkeit eine unbegrenzte sein".(33)

Das war eine schon fast unterwürfige, aber, was die Hoffnungen des Vaters betraf, völlig ineffektive Bitte. Ostwald sollte nicht einmal antworten und Einstein offenbar auch nie etwas von dieser Aktion erfahren. Er selbst begrub für den Moment einfach jede Hoffnung auf eine Anstellung im Akademiebetrieb und beschloss, sich eine Stelle als Realschullehrer zu suchen. Doch alles, was er finden konnte, waren zwei kurzfristige Aushilfspositionen. Schließlich fand er sich auf die Rolle eines Mathematiknachhilfelehrers reduziert. Er bewarb sich bei einer Versicherung - und wurde abgelehnt. Am Ende gab er auch die letzte Hoffnung auf, wenigstens am Rande des Wissenschaftsbetriebes arbeiten zu können, und wandte sich an Marcel Grossmann, seinen einstigen Kommilitonen vom Polytechnikum, der sofort die Beziehungen seiner Familie spielen ließ und Einstein schließlich seinen berühmten Posten am "Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum" in Bern verschaffte. Später sollte Einstein immer wieder einmal mit Grossmann zusammenarbeiten- nicht zuletzt bei seiner weltbewegendsten Arbeit, die seinem Freund eine Menge zu verdanken hatte. Doch diese erste Geste der Freundschaft rührte Einstein immer besonders. Jahrzehnte später schrieb er an Grossmanns Witwe, ohne Marcel als "Rettungsanker? wäre ich zwar nicht gestorben, aber geistig verkümmert".(34)

Im März oder April 1901 erfuhr Einstein von der Vakanz am Patentamt. Doch das enervierende Warten war noch nicht beendet. Erst im Dezember wurde sie öffentlich ausgeschrieben und erst im Juni 1902 sollte er seine Stellung als "technischer Experte III. Klasse des eidg. Amtes für geistiges Eigentum" antreten können. Im Februar 1902 übersiedelte er alleine nach Bern. Obwohl er nun eine Stelle in Aussicht hatte, stand der Eheschließung noch immer eine Hürde im Weg - ein Problem, das die geduldige Mileva gewiss verwundert hätte: Einstein konnte es einfach nicht über sich bringen, ohne die Zustimmung seiner Eltern zu heiraten. Wenn er schon nicht ihre Einwilligung erhalten konnte, so wollte er doch wenigstens ihre Duldung. Im Oktober 1902 erfuhr er, dass sein Vater schwer erkrankt war. Er eilte nach Italien und kam gerade noch rechtzeitig ans Sterbebett. Vater und Sohn führten ein Gespräch von Mann zu Mann. Hermann hatte die Wahl seines Sohnes, was Frauen betraf, zwar immer stillschweigend hingenommen, sich aber letztlich ebenfalls gegen Mileva ausgesprochen. Nun gab er nach und erteilte dem Sohn seinen Segen. Dann bat er die Familie, das Zimmer zu verlassen. Am 10. Oktober 1902 starb Einsteins Vater. Allein.

Das Gefühl, dass der Vater seine Entscheidung für Mileva dennoch abgelehnt hatte, obwohl er ihm am Ende seinen Segen erteilte, sollte für Einstein geradezu physisch schmerzhaft präsent bleiben. Seine langjährige Assistentin Helen Dukas erzählte später, dass er sich an den Tod des Vaters niemals "ohne Schuldgefühle" erinnert habe.(35) Er verließ Italien, kehrte in die Schweiz zurück und heiratete Mileva Maric am 6. Januar 1903 vor dem Standesamt. Nach der Hochzeit musste er seinen Vermieter wecken, um in die Wohnung zu kommen. Er hatte den Schlüssel vergessen.

Das war ein schlechtes Omen - und ein passendes. Nach allem, was inzwischen geschehen war, hatte sich der leidenschaftliche Liebhaber aus den frühen Briefen bereits zurückgezogen. Nur ein Jahr zuvor hatte Albert seiner Mileva noch das Blaue vom Himmel versprochen: "Bis Du mein liebes Weiberl bist, wollen wir Recht eifrig zusammen wissenschaftlich arbeiten, dass wir keine alten Philistersleut werden, gellst? Alle Menschen außer Dir kommen mir so fremd vor, wie wenn sie durch eine unsichtbare Wand von mir getrennt wären."(36) Doch nun, angesichts der kommenden Realitäten einer Ehe und des ständigen Zusammenlebens, hatte er starke Zweifel. Sein Freund und Biograph Abraham Pais berichtet, dass Einstein gegen Ende seines Lebens gebeichtet habe, diese Ehe nur mit gekreuzten Fingern eingegangen zu sein.(37) Doch Mileva hatte er vor seinen Vorbehalten nie gewarnt.

Aber natürlich spürte Mileva die Veränderung sofort. Sie hatte dieselbe Ausbildung wie ihr Mann erhalten und sogar dieselbe Hochschule besucht, dennoch diente sie ihm offenbar nur noch als Echo und gute Zuhörerin, während sie ansonsten die Hausarbeit zu verrichten hatte. Nichts war mehr übrig von dem Plan, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam zu veröffentlichen und gemeinsamen Ruhm zu erlangen, wie Pierre und Marie Curie. Kaum hatte es sich Einstein einigermaßen in seiner neuen Stelle eingerichtet, begann er sich Abend für Abend, an allen Wochenenden und während der ruhigeren Stunden sogar im Patentamt in seine eigene Ideenwelt zurückzuziehen. Zwischen 1902 und 1904 verfasste er vier Aufsätze, keiner davon wirklich bemerkenswert, aber alle kompetent genug, um in der Fachliteratur veröffentlicht zu werden. Mileva hatte keinerlei Anteil daran. Einstein suchte das Gespräch mit Männern, vor allem mit den beiden vielversprechenden jungen Physikern Maurice Solovine und Conrad Habicht, mit denen er sich zu einem Trio verband, das sich "Akademie Olympia" nannte. Auch mit Michele Besso, seinem Kommilitonen vom Polytechnikum und zeitweiligen Kollegen am Patentamt, traf er sich häufig. Mileva kümmerte sich indessen um den Haushalt, versorgte ihren Ehemann und ab 1904 auch den neugeborenen Sohn Hans Albert.

Aus Milevas Perspektive begann sich die Situation nach der Geburt des Sohnes zusehends zu verschlechtern. Nichts hatte bei Einsteins vorangegangenen Arbeiten auf die Explosion an wissenschaftlichen Erkenntnissen hingedeutet, die 1905 aus ihm hervorbrechen sollte - in jenem Jahr, das noch immer Einsteins Annus mirabilis genannt wird. Scheinbar völlig aus dem Nichts gelang ihm mit den Lichtquanten eine für die Quantenphysik grundlegende Entdeckung; er beendete mittels der statistischen Mechanik Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen; er schrieb ein Papier über die Brownsche Bewegung, ein Geheimnis, dem man seit über einem Jahrhundert auf die Spur zu kommen versuchte; und er erschuf mit seiner Arbeit Zur Elektrodynamik bewegter Körper schließlich die spezielle Relativitätstheorie - alles in nur sechs Monaten. (Die Einsteinschen Ideen aus dieser Periode werden in ihren Grundzügen später dargestellt.)

Mit Ausnahme von Isaac Newton in jenem pestverseuchten Sommer 1666 hatte noch kein Mensch der Welt einen derart explosiven Ausbruch neuer Ideen geboten - und ganz gewiss keiner mehr seit Einstein. Natürlich steckten zehn Jahre Arbeit in diesem scheinbaren Erfolg über Nacht: Gedanken über seine kommende spezielle Relativitätstheorie hatte sich Einstein bereits ein Jahrzehnt zuvor gemacht, und das Thema der Quanten hatte ihn seit 1901 nicht in Ruhe gelassen. Doch die plötzliche Eingabe seiner Lösung für das Relativitätsproblem datierte er selbst auf den April 1905. Sechs Wochen später war die Arbeit vollbracht, die Abhandlung geschrieben und reif für die Veröffentlichung.(38) Einstein schloss sie mit einer Danksagung an eine einzige Person: Michele Besso, der ihm "beim Arbeiten an dem hier behandelten Problem? treu zur Seite stand" und dem er "manch wertvolle Anregung" zu verdanken habe.(39) Kein Wort über Mileva.

Teil 3

Jenny Erpenbeck: Kairos

Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen

Iris Wolff: Lichtungen Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens

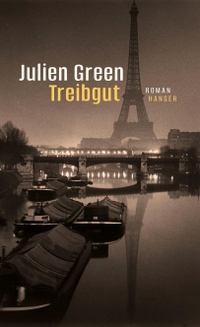

Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens Julien Green: Treibgut

Julien Green: Treibgut