Vorgeblättert

Leseprobe zu Emmanuel Carrère: Limonow. Teil 3

13.08.2012. Wer ist Eduard Limonow? Ein Schriftsteller? Ein Krimineller? Ein Faschist? Ich begleite ihn zu einer Soiree beim Radiosender Echo Moskau, einem der gesellschaftlichen Ereignisse der Saison. Er kommt mit seinen Gorillas hin, aber auch mit seiner neuen Frau, Jekaterina Wolkowa, einer jungen Schauspielerin, die durch eine Fernsehserie bekannt geworden ist. Unter der politisch-medialen Prominenz, die sich auf dieser Soiree drängt, scheinen sie jeden zu kennen, und niemand wird mehr fotografiert und gefeiert als sie. Ich wünschte, Limonow schlüge mir vor, sie danach zum Essen zu begleiten, aber er tut nichts dergleichen. Noch weniger lädt er mich in die Wohnung ein, in der Jekaterina mit ihrem gemeinsamen Baby wohnt - denn sie haben, wie ich an diesem Abend erfahre, einen acht Monate alten Sohn. Schade: Ich hätte gern den Ort gesehen, an dem der Krieger zwischen zwei Geheimverstecken die Füße ausstreckt. Ich hätte ihn gern in der für ihn überraschenden Rolle des Familienvaters ertappt. Und vor allem hätte ich gern Jekaterina näher kennengelernt, denn sie ist hinreißend und hat eine Art von Liebenswürdigkeit an sich, die ich für das Vorrecht amerikanischer Schauspielerinnen gehalten hatte: Sie lacht viel, staunt über alles, was man ihr sagt, und lässt einen stehen, wenn jemand Wichtigeres vorbeikommt. Ich finde trotzdem Zeit, fünf Minuten mit ihr vor dem Buffet zu plaudern, und das ist genug, um mit einer unbedarften Frische erzählt zu bekommen, dass sie sich vor der Begegnung mit Eduard nicht für Politik interessiert habe, ihr jetzt aber klar geworden sei, dass Russland ein totalitärer Staat ist, in dem man für Freiheit kämpfen und an den Protestmärschen teilnehmen muss - und dem scheint sie genauso ernsthaft nachzugehen wie ihren Yoga-Seminaren. Am nächsten Tag lese ich in einer Frauenzeitschrift ein Interview mit ihr, in dem sie Schönheitstipps gibt und in zärtlicher Umarmung mit ihrem berühmten Oppositionellen von Mann posiert. Was mich allerdings vollkommen verblüfft, ist, dass sie, zur Politik befragt, dasselbe wiederholt, was sie mir gegenüber äußerte, und Putin mit ebenso wenig Vorsicht zum Schuldigen erklärt wie eine engagierte Schauspielerin bei uns, die sich für illegale Einwanderer einsetzt, Sarkozy an den Pranger stellen würde. Ich versuche mir vorzustellen, was unter Stalin oder selbst unter Breschnew passiert wäre, würde man von der völlig unwahrscheinlichen These ausgehen, dass ähnliche Sätze hätten gedruckt werden können, und ich sage mir, dass Putins Totalitarismus letztlich wohl nicht der schlimmste ist.

4

Es fällt mir schwer, diese Bilder zusammenzubringen: den Ganovenschriftsteller, den ich früher kannte, den verfolgten Guerillero, den verantwortungsbewussten Politiker und das Idol, dem die people-Seiten der Zeitschriften verliebte Artikel widmen. Ich denke mir, ich sollte Aktivisten seiner Partei treffen, um besser durchzublicken, Nazboly von der Basis. Die Skins, die mich jeden Tag in einem schwarzen Wolga zu ihrem Chef fahren und mich am Anfang etwas einschüchterten, sind nette Jungs, aber nicht sehr gesprächig, doch vielleicht stelle ich mich auch dumm an. Am Ende der Pressekonferenz mit Kasparow hatte ich eine junge Frau angesprochen, einfach weil ich sie hübsch fand, und sie gefragt, ob sie Journalistin sei. Sie hatte geantwortet: Ja, das heißt, eigentlich arbeite sie für die Internetseite der Nationalbolschewistischen Partei. Reizend, klug und gut gekleidet wie sie war: Sie war eine Nazbolka.

Über diese charmante junge Frau lerne ich einen ebenso netten jungen Kerl kennen, den - heimlichen - Verantwortlichen für die Moskauer Sektion. Mit seinen langen, von einem Gummiband zusammengehaltenen Haaren und seinem offenen, freundlichen Gesicht hat er wirklich nichts von einem Fascho, eher etwas von einem Globalisierungskritiker oder einem Autonomen der Tarnac-Gruppe. In seiner kleinen Vorstadt-Wohnung gibt es Platten von Manu Chao, und an den Wänden hängen Bilder im Stil von Jean-Michel Basquiat, die seine Frau gemalt hat.

Ich frage: "Und deine Frau? Steht sie hinter deinem politischen Kampf?"

"Absolut", antwortet er, "sie ist übrigens im Gefängnis. Sie gehörte zu den Neununddreißig im großen Prozess von 2005; dem, der von Politkowskaja dokumentiert wurde."

Er sagt das mit einem breiten Lächeln und voller Stolz - und was ihn angehe, die Tatsache, dass er nicht auch im Gefängnis sitze, sei nicht seine Schuld: "mne ne poweslo", bei mir hat's nicht geklappt. Vielleicht ein anderes Mal, noch ist nicht aller Tage Abend.

Wir fahren zusammen zum Gericht des Stadtteils Taganka, wo an diesem Tag gerade einige Nazboly ihr Urteil erwarten. Der Saal ist winzig, die Angeklagten tragen Handschellen und stehen in einem Käfig, und auf den drei Bänken, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, sitzen Freunde von ihnen, allesamt Parteigänger. Hinter den Gittern sind sie zu siebt: sechs junge Männer von sehr unterschiedlicher Erscheinung, die vom bärtigen, muslimischen Studenten bis zum working class hero im Trainingsanzug reicht, und eine etwas ältere, blasse, recht hübsche Frau mit zerzausten Haaren vom Typ linksextreme Geschichtslehrerin, die ihre Zigaretten selbst dreht. Die Anklage lautet auf Vandalismus, das heißt Schlägerei mit der Putin-Jugend. Auf beiden Seiten hat es Leichtverletzte gegeben. Dazu befragt, sagen sie aus, dass die anderen, die angefangen hätten, nicht verfolgt würden, dass der Prozess rein politischer Natur sei und dass sie, wenn sie für ihre Überzeugungen bezahlen sollten, dafür bezahlen würden. Die Verteidigung macht geltend, dass die Beschuldigten keine Hooligans seien, sondern ernsthafte Studenten mit guten Noten, dass sie schon ein Jahr in Untersuchungshaft verbracht hätten und das doch reichen müsse. Das Argument überzeugt den Richter nicht. Urteilsspruch für alle: zwei Jahre. Die Gendarmen führen sie ab, die sieben gehen lachend hinaus, zeigen die Faust und rufen: "da smert!", bis zum Tod. Ihre Kumpels blicken ihnen voller Neid hinterher: Sie sind Helden.

Es gibt Tausende, vielleicht Zehntausende wie sie, die gegen den Zynismus revoltieren, der in Russland zur Religion geworden ist, und die Limonow einen wahren Kult widmen. Dieser Mann, der ihr Vater sein könnte oder für die Jüngsten sogar ihr Großvater, hat das Leben eines Abenteurers geführt, von dem jeder mit zwanzig Jahren träumt; er ist eine lebende Legende, und das Herzstück dieser Legende, der Grund für sie alle, es ihm gleichzutun, ist sein cooler Heroismus, den er während seiner Inhaftierung bewies. Er war in Lefortowo, dem Bollwerk des KGB, das in der russischen Mythologie mindestens so schwer wiegt wie Alcatraz, er war im Arbeitslager und gehörte dort zu denen mit den strengsten Auflagen, und er hat sich niemals beklagt oder klein beigegeben. Er fand Mittel und Wege, um unter diesen Bedingungen nicht nur sieben oder acht Bücher zu schreiben, sondern auch seinen Haftbrüdern so wirksam zu helfen, dass diese ihn schließlich als Supergangster und gleichzeitig als eine Art Heiligen betrachteten. Am Tag seiner Haftentlassung stritten sich Gefangene und Wächter darum, ihm den Koffer tragen zu dürfen.

Als ich Limonow selbst frage, wie es im Gefängnis gewesen sei, begnügt er sich zunächst mit der Antwort: "normalno", was im Russischen soviel heißt wie "okay, kein Problem, nichts Besonderes", erst später erzählt er mir folgende Begebenheit.

Von Lefortowo aus wurde er ins Lager der Stadt Engels an der Wolga überführt. Dieses ist eine mustergültige, brandneue Anstalt und das Ergebnis der Anstrengungen ehrgeiziger Architekten, die man gern ausländischen Besuchern vorführt, auf dass sie löbliche Schlussfolgerungen zur Entwicklung der Haftbedingungen in Russland zögen. In Wirklichkeit nennen die Häftlinge von Engels ihr Lager "Eurogulag", und Limonow versichert mir, dass die Raffinessen der Architektur es in keiner Weise erträglicher machen als die klassischen, von Stacheldrahtzäunen umgebenen Baracken - eher sogar grässlicher. Doch immerhin gleichen in diesem Lager die Waschbecken, die aus einer Platte gebürsteten Edelstahls gefertigt sind und in einer klaren, sachlichen Linie ein gusseisernes Rohr überragen, exakt denen in einem von Philippe Starck designten Hotel, in dem Limonow bei seinem letzten Aufenthalt in New York Ende der Achtzigerjahre von seinem amerikanischen Verleger untergebracht worden war.

Das stimmte ihn nachdenklich. Nicht einer seiner Mitgefangenen war in der Lage, dieselbe Parallele zu ziehen. Ebensowenig einer der eleganten Gäste des eleganten New Yorker Hotels. Er fragte sich, ob es noch viele andere Menschen auf der Welt gebe wie ihn, Eduard Limonow, deren Erfahrung solch unterschiedliche Universen einschließt wie die eines Strafgefangenen in einem Zwangsarbeitslager an der Wolga und die eines angesagten Schriftstellers, der in einem Dekor von Philippe Starck herumspaziert. Nein, schlussfolgerte er, mit Sicherheit nicht, und er bezog daraus einen Stolz, den ich nachvollziehen kann und der mir sogar den Impuls gab, dieses Buch zu schreiben.

Ich lebe in einem ruhigen, abweisenden Land, das soziale Mobilität nur begrenzt zulässt. In einer großbürgerlichen Familie aus dem XVI-ten Arrondissement von Paris geboren, bin ich ein Angehöriger der bürgerlichen Boheme des X-ten geworden. Als Sohn eines Angestellten in Führungsposition und einer renommierten Historikerin schreibe ich Bücher und Drehbücher, und meine Frau ist Journalistin. Meine Eltern besitzen ein Ferienhaus auf der Île de Ré, ich selbst würde gern eines im Département Gard kaufen. Ich halte das für nichts Verwerfliches und denke nicht, dass es Rückschlüsse auf den Reichtum an menschlicher Erfahrung zuließe, aber sowohl vom geographischen als auch vom soziokulturellen Standpunkt aus gesehen kann man nicht gerade behaupten, dass mich das Leben sehr weit von meinen Wurzeln weggeführt hat, und diese Beobachtung gilt auch für diemeisten meiner Freunde.

Limonow dagegen war ein Kleinkrimineller in der Ukraine, ein Idol des sowjetischen Undergrounds, Obdachloser, Kammerdiener eines Milliardärs in Manhattan, Starschriftsteller in Paris, ein Soldat, der sich in den Balkanraum verirrte, und jetzt, in diesem heillosen Chaos des Postkommunismus, ist er der alte, charismatische Chef einer Partei von jugendlichen Desperados. Er selbst sieht sich als Helden, man kann ihn auch als einen Drecksack betrachten: Ich selbst behalte mir mein Urteil vor. Aber nachdem ich die Anekdote von den Waschbecken in Saratow zunächst einfach nur kurios fand, schien mir, sein romanhaftes, gefährliches Leben erzähle etwas. Nicht nur über ihn, Limonow, und nicht nur über Russland, sondern über unser aller Geschichte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Etwas, ja, aber was? Ich beginne dieses Buch, um es zu begreifen.

*

Auszug mit freundlicher Genehmigung des Verlages Matthes & Seitz

(Copyright Matthes & Seitz)

Mehr Informationen zum Buch und zum Autor hier

4

Es fällt mir schwer, diese Bilder zusammenzubringen: den Ganovenschriftsteller, den ich früher kannte, den verfolgten Guerillero, den verantwortungsbewussten Politiker und das Idol, dem die people-Seiten der Zeitschriften verliebte Artikel widmen. Ich denke mir, ich sollte Aktivisten seiner Partei treffen, um besser durchzublicken, Nazboly von der Basis. Die Skins, die mich jeden Tag in einem schwarzen Wolga zu ihrem Chef fahren und mich am Anfang etwas einschüchterten, sind nette Jungs, aber nicht sehr gesprächig, doch vielleicht stelle ich mich auch dumm an. Am Ende der Pressekonferenz mit Kasparow hatte ich eine junge Frau angesprochen, einfach weil ich sie hübsch fand, und sie gefragt, ob sie Journalistin sei. Sie hatte geantwortet: Ja, das heißt, eigentlich arbeite sie für die Internetseite der Nationalbolschewistischen Partei. Reizend, klug und gut gekleidet wie sie war: Sie war eine Nazbolka.

Über diese charmante junge Frau lerne ich einen ebenso netten jungen Kerl kennen, den - heimlichen - Verantwortlichen für die Moskauer Sektion. Mit seinen langen, von einem Gummiband zusammengehaltenen Haaren und seinem offenen, freundlichen Gesicht hat er wirklich nichts von einem Fascho, eher etwas von einem Globalisierungskritiker oder einem Autonomen der Tarnac-Gruppe. In seiner kleinen Vorstadt-Wohnung gibt es Platten von Manu Chao, und an den Wänden hängen Bilder im Stil von Jean-Michel Basquiat, die seine Frau gemalt hat.

Ich frage: "Und deine Frau? Steht sie hinter deinem politischen Kampf?"

"Absolut", antwortet er, "sie ist übrigens im Gefängnis. Sie gehörte zu den Neununddreißig im großen Prozess von 2005; dem, der von Politkowskaja dokumentiert wurde."

Er sagt das mit einem breiten Lächeln und voller Stolz - und was ihn angehe, die Tatsache, dass er nicht auch im Gefängnis sitze, sei nicht seine Schuld: "mne ne poweslo", bei mir hat's nicht geklappt. Vielleicht ein anderes Mal, noch ist nicht aller Tage Abend.

Wir fahren zusammen zum Gericht des Stadtteils Taganka, wo an diesem Tag gerade einige Nazboly ihr Urteil erwarten. Der Saal ist winzig, die Angeklagten tragen Handschellen und stehen in einem Käfig, und auf den drei Bänken, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, sitzen Freunde von ihnen, allesamt Parteigänger. Hinter den Gittern sind sie zu siebt: sechs junge Männer von sehr unterschiedlicher Erscheinung, die vom bärtigen, muslimischen Studenten bis zum working class hero im Trainingsanzug reicht, und eine etwas ältere, blasse, recht hübsche Frau mit zerzausten Haaren vom Typ linksextreme Geschichtslehrerin, die ihre Zigaretten selbst dreht. Die Anklage lautet auf Vandalismus, das heißt Schlägerei mit der Putin-Jugend. Auf beiden Seiten hat es Leichtverletzte gegeben. Dazu befragt, sagen sie aus, dass die anderen, die angefangen hätten, nicht verfolgt würden, dass der Prozess rein politischer Natur sei und dass sie, wenn sie für ihre Überzeugungen bezahlen sollten, dafür bezahlen würden. Die Verteidigung macht geltend, dass die Beschuldigten keine Hooligans seien, sondern ernsthafte Studenten mit guten Noten, dass sie schon ein Jahr in Untersuchungshaft verbracht hätten und das doch reichen müsse. Das Argument überzeugt den Richter nicht. Urteilsspruch für alle: zwei Jahre. Die Gendarmen führen sie ab, die sieben gehen lachend hinaus, zeigen die Faust und rufen: "da smert!", bis zum Tod. Ihre Kumpels blicken ihnen voller Neid hinterher: Sie sind Helden.

Es gibt Tausende, vielleicht Zehntausende wie sie, die gegen den Zynismus revoltieren, der in Russland zur Religion geworden ist, und die Limonow einen wahren Kult widmen. Dieser Mann, der ihr Vater sein könnte oder für die Jüngsten sogar ihr Großvater, hat das Leben eines Abenteurers geführt, von dem jeder mit zwanzig Jahren träumt; er ist eine lebende Legende, und das Herzstück dieser Legende, der Grund für sie alle, es ihm gleichzutun, ist sein cooler Heroismus, den er während seiner Inhaftierung bewies. Er war in Lefortowo, dem Bollwerk des KGB, das in der russischen Mythologie mindestens so schwer wiegt wie Alcatraz, er war im Arbeitslager und gehörte dort zu denen mit den strengsten Auflagen, und er hat sich niemals beklagt oder klein beigegeben. Er fand Mittel und Wege, um unter diesen Bedingungen nicht nur sieben oder acht Bücher zu schreiben, sondern auch seinen Haftbrüdern so wirksam zu helfen, dass diese ihn schließlich als Supergangster und gleichzeitig als eine Art Heiligen betrachteten. Am Tag seiner Haftentlassung stritten sich Gefangene und Wächter darum, ihm den Koffer tragen zu dürfen.

Als ich Limonow selbst frage, wie es im Gefängnis gewesen sei, begnügt er sich zunächst mit der Antwort: "normalno", was im Russischen soviel heißt wie "okay, kein Problem, nichts Besonderes", erst später erzählt er mir folgende Begebenheit.

Von Lefortowo aus wurde er ins Lager der Stadt Engels an der Wolga überführt. Dieses ist eine mustergültige, brandneue Anstalt und das Ergebnis der Anstrengungen ehrgeiziger Architekten, die man gern ausländischen Besuchern vorführt, auf dass sie löbliche Schlussfolgerungen zur Entwicklung der Haftbedingungen in Russland zögen. In Wirklichkeit nennen die Häftlinge von Engels ihr Lager "Eurogulag", und Limonow versichert mir, dass die Raffinessen der Architektur es in keiner Weise erträglicher machen als die klassischen, von Stacheldrahtzäunen umgebenen Baracken - eher sogar grässlicher. Doch immerhin gleichen in diesem Lager die Waschbecken, die aus einer Platte gebürsteten Edelstahls gefertigt sind und in einer klaren, sachlichen Linie ein gusseisernes Rohr überragen, exakt denen in einem von Philippe Starck designten Hotel, in dem Limonow bei seinem letzten Aufenthalt in New York Ende der Achtzigerjahre von seinem amerikanischen Verleger untergebracht worden war.

Das stimmte ihn nachdenklich. Nicht einer seiner Mitgefangenen war in der Lage, dieselbe Parallele zu ziehen. Ebensowenig einer der eleganten Gäste des eleganten New Yorker Hotels. Er fragte sich, ob es noch viele andere Menschen auf der Welt gebe wie ihn, Eduard Limonow, deren Erfahrung solch unterschiedliche Universen einschließt wie die eines Strafgefangenen in einem Zwangsarbeitslager an der Wolga und die eines angesagten Schriftstellers, der in einem Dekor von Philippe Starck herumspaziert. Nein, schlussfolgerte er, mit Sicherheit nicht, und er bezog daraus einen Stolz, den ich nachvollziehen kann und der mir sogar den Impuls gab, dieses Buch zu schreiben.

Ich lebe in einem ruhigen, abweisenden Land, das soziale Mobilität nur begrenzt zulässt. In einer großbürgerlichen Familie aus dem XVI-ten Arrondissement von Paris geboren, bin ich ein Angehöriger der bürgerlichen Boheme des X-ten geworden. Als Sohn eines Angestellten in Führungsposition und einer renommierten Historikerin schreibe ich Bücher und Drehbücher, und meine Frau ist Journalistin. Meine Eltern besitzen ein Ferienhaus auf der Île de Ré, ich selbst würde gern eines im Département Gard kaufen. Ich halte das für nichts Verwerfliches und denke nicht, dass es Rückschlüsse auf den Reichtum an menschlicher Erfahrung zuließe, aber sowohl vom geographischen als auch vom soziokulturellen Standpunkt aus gesehen kann man nicht gerade behaupten, dass mich das Leben sehr weit von meinen Wurzeln weggeführt hat, und diese Beobachtung gilt auch für diemeisten meiner Freunde.

Limonow dagegen war ein Kleinkrimineller in der Ukraine, ein Idol des sowjetischen Undergrounds, Obdachloser, Kammerdiener eines Milliardärs in Manhattan, Starschriftsteller in Paris, ein Soldat, der sich in den Balkanraum verirrte, und jetzt, in diesem heillosen Chaos des Postkommunismus, ist er der alte, charismatische Chef einer Partei von jugendlichen Desperados. Er selbst sieht sich als Helden, man kann ihn auch als einen Drecksack betrachten: Ich selbst behalte mir mein Urteil vor. Aber nachdem ich die Anekdote von den Waschbecken in Saratow zunächst einfach nur kurios fand, schien mir, sein romanhaftes, gefährliches Leben erzähle etwas. Nicht nur über ihn, Limonow, und nicht nur über Russland, sondern über unser aller Geschichte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Etwas, ja, aber was? Ich beginne dieses Buch, um es zu begreifen.

*

Auszug mit freundlicher Genehmigung des Verlages Matthes & Seitz

(Copyright Matthes & Seitz)

Mehr Informationen zum Buch und zum Autor hier

Kommentieren

Jenny Erpenbeck: Kairos

Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen

Iris Wolff: Lichtungen Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens

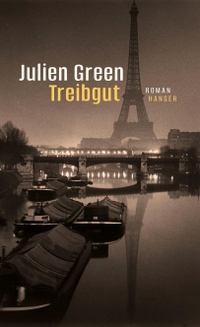

Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens Julien Green: Treibgut

Julien Green: Treibgut