(Seite 49 ff)

Auf der Überholspur

Wieder unterwegs: auf der Autobahn. Auf der großen Interstate 94, die nach Chicago führt, wo ich bis zum Abend ankommen soll. Entfernung. Raum. Die wenigen Zentimeter auf der Landkarte, die für einen Europäer so trügerisch sind. Der Sinn für die Entfernung und damit für die Zeitdauer ist der eigentliche sechste Sinn, den man haben sollte, wenn man durch Amerika reist. Und dann diese Gesetzestreue, die Achtung der Regeln und Gesetze, die das Verhalten im Allgemeinen und das der Autofahrer im Besonderen prägt. Keine Raserei. Keiner brüllt den anderen an von Auto zu Auto, wie bei uns in Frankreich. Und niemand versucht bei Staus durch Überholen auf der Standspur ein wenig Zeit zu gewinnen, nicht einmal, als der Verkehr in der Gegend von Battle Creek vollkommen stillsteht. Eine andere amerikanische Verhaltensweise ist noch verwirrender und für die Anthropologie der Sitten und Gebräuche im Verkehr noch aussagekräftiger. In Europa hat eine mehrspurige Straße den Zweck, den langsameren Fahrzeugen eine Spur zu geben, und die linke Spur den Fahrern vorzubehalten, die es eiliger haben, damit sie so schnell fahren können, wie sie wollen, und nicht zufällig haben diese meistens auch die schöneren und teureren Autos. Hier ist das Gegenteil der Fall. Man fährt auf allen Spuren in derselben Geschwindigkeit. Schnelle und langsame, große und kleine Autos, also Reiche und Arme, Mächtige und Schwache, alle können sich ihre Spur frei wählen. Und lassen Sie es sich bloß nicht einfallen, wenn Sie einmal zu spät dran sind, den dicken Brummi vor Ihnen, der Ihre Spur blockiert, mit der Lichthupe verscheuchen zu wollen! In Frankreich würde er sich sofort in sein Schicksal fügen. Sie müssen sich nur lautstark bemerkbar machen: "Platz da, du Pfeife, lass mich gefälligst vorbei!" Das genügt schon, damit er auf die rechte Spur hinüberzieht. Aber hier bleibt der Brummi nicht nur auf Ihrer Spur, sondern fährt ungerührt und sich seines Rechts gewiss in seiner Geschwindigkeit weiter, und sollte es Ihnen gelingen, ihn dennoch zu überholen, können Sie durch die Scheibe sein ungläubiges, fassungsloses und empörtes Gesicht sehen: "Hey, Guy, wir fahren alle im selben Tempo! Ob groß oder klein, wir leben alle in Amerika, in der Automobil-Demokratie!" Eine echte Lektion auf dem Gebiet der Chancengleichheit, dort, wo wir Europäer unsere sozialen Unterschiede, unsere Privilegien deutlich machen. Und wieder ein ausgezeichnetes Beispiel für Tocquevilles Scharfsichtigkeit, der lange bevor die ersten Autobahnen gebaut wurden, zu Beginn des Teils, den er dem "Gefühlsleben der Amerikaner" widmete, feststellte: "Die erste und stärkste Leidenschaft, die aus der Gleichheit der gesellschaftlichen Bedingungen hervorgeht, ist (...) die Liebe zu ebendieser Gleichheit."* Das gilt noch immer.

Ein anderer Zwischenfall, der Tocqueville nicht weniger entspricht, ereignet sich gegen Mittag. Vom Drang auszutreten gepeinigt und der ewigen Starbucks, McDonald?s und Pizza Huts überdrüssig, wo man ostentativ und fast schon systematisch den Namen des mustergültigen Angestellten angibt, der "die Freundlichkeit hatte, die Toiletten zu reinigen", und den Namen des "Supervisors", den man doch bitte schön rufen möge, um Reklamationen und Komplimente loszuwerden, beschloss ich, am Straßenrand anzuhalten und mich bei strahlendem Sonnenschein in aller Ruhe an ein Feld zu stellen. Kaum hatte ich zu pinkeln begonnen, als hinter mir ein Motor aufheult und Bremsen quietschen. Ich drehe mich um. Es ist ein Polizeiauto. "Was machen Sie hier?" - "Ich nehme ein Sonnenbad." - "Es ist nicht erlaubt, ein Sonnenbad zu nehmen." - "Okay, ich muss mal." - "Sie haben kein Recht auszutreten." - "Welches Recht hat man denn dann?" - "Gar keines; es ist nicht erlaubt, auf der Autobahn anzuhalten, spazieren zu gehen, zu schlendern oder pinkeln zu gehen, was haben Sie denn gedacht?" - "Das wusste ich nicht ?" - "Was Sie wissen oder nicht, ist mir völlig egal, keep moving!" - "Ich bin Franzose ?" - "Ist mir egal, ob Sie Franzose sind, das Gesetz gilt für alle, keep moving." - "Ich habe übrigens ein Buch über Daniel Pearl geschrieben." - "Daniel wen?" - "Über die vergessenen Kriege." - "Was für Kriege?" - "Jetzt schreibe ich ein Buch auf den Spuren von Tocqueville ?" An dieser Stelle, als der Name Tocqueville fällt, ereignet sich ein Wunder. Der Gesichtsausdruck des Polizisten wechselt von Misstrauen über Neugier zu Freundlichkeit. "Echt, über Tocqueville, Alexis de Tocqueville?" Und als ich ihm bestätige, ja, Alexis, ich folge den Wegen dieses großen Landsmannes von mir, der vor 170 Jahren genau hier vorbeigekommen sein muss, da betrachtet mich dieser Streithahn, der schon vor Wut rot angelaufen war und sich anschickte, mir wegen meiner unangemessenen Fahrweise, Exhibitionismus in der Öffentlichkeit und vorsätzlichen Umherschlenderns eine Verwarnung zu geben, mit unverhoffter Liebenswürdigkeit und fragt, was meiner Meinung nach weiterhin gültig sei von Tocquevilles Diagnose über Amerika.

Drei Lektionen. Das "vorsätzliche Umherschlendern" zeigt, wie paranoid die amerikanische Gesellschaft seit dem 11. September geworden ist. (Passend dazu die Geschichte des 27-jährigen Pakistaners Ansar Mahmood, die ich tags zuvor las, der im Herbst 2001 dabei ertappt worden war, wie er vor einer Trinkwasseraufbereitungsanlage am Hudson verweilte und dafür drei Jahre in Untersuchungshaft verbrachte!) Ebenso der Imperativ "keep moving" - "Fahren Sie! Fahren Sie! Halten Sie nie an!" -, den ich schon am Flughafen bemerkt habe, im Washingtoner Pressebüro, als ich meine Akkreditierungspapiere abholte, vor meinem Hotel, das unglücklicherweise gegenüber dem Weißen Haus lag, und dann noch einmal an den Zäunen von Ground Zero, wo ich ein wenig zu lange trödelte. (Wieder Paranoia? Obsessives Sicherheitsverhalten? Oder eine viel tiefer liegende, für das amerikanische Ethos konstitutive Angst beim bloßen Gedanken an einen Stillstand in der Bewegung?) Und schließlich, trotz allem, das außergewöhnliche Bild dieses stinknormalen, ein wenig halsstarrigen Polizisten aus Illinois, dessen Gesichtsausdruck sich bei der bloßen Nennung des Namens von Tocqueville aufhellt, dem französischen Freund seines Landes. (Könnte es eine bessere Antwort auf die Stimmen geben, die uns ständig weismachen wollen, Amerika sei ein Land rückständiger und ungebildeter Cowboys? Eine größere Herausforderung derjenigen, die meinen, mit der Frankophobie der Bush-Regierung sei das letzte Wort über die transatlantischen Beziehungen gesprochen?)

Chicago Transfer

"O nein!", rief mir gestern Abend bei der Einweihung des Millennium Park, der der ganze Stolz der Stadt ist, Bürgermeister Richard Daley zu. "O nein, Sie werden uns nicht noch einmal die Story von den Gangsterbanden Chicagos auftischen wie all die anderen eiligen und sensationlüsternen Besucher." Und dann rühmt Daley, leicht angetrunken und stark gerötet in seinem etwas zu engen Smoking, das andere Chicago, das wahre Chicago, das durch die Anstrengungen seines Vaters und durch ihn, durch die Fähigkeiten Edward H. Bennetts und dann Daniel H. Burnhams, den Architekten der Stadt, ihren Stadtplanern, ihren Haussmanns, und auch dank der einfachen Entscheidung, die Stadt zum See hin zu öffnen, das Licht in sie einströmen zu lassen, statt der Sonne wie in Buffalo oder Cleveland den Rücken zu kehren und sie auszusperren, zu jener schönen, zauberhaften Stadt geworden ist, vielleicht zur schönsten der Vereinigten Staaten, deren Apotheose er mit seinen 2000 geladenen Gästen gerade feiert. Daley hat zweifellos Recht. Und mir gefällt, wie leidenschaftlich er seine Liebe zur eigenen Urbanität vertritt, seine Obsession für die Umwelt und die Kunst, seinen Kreuzzug für Dachbegrünungen, Gärten auf Dächern und Balkonen, Hochhäuser, die sich wie Pfahlbauten über dem See erheben, ebenso wie für Frank Lloyd Wright oder Mies van der Rohe; ich mag die Einfälle der anderen Künstler (Anish Kapoor und Frank Gehry, Jaume Plensa und Kathryn Gustafson), die er auch dieses Mal wieder für die Gestaltung eines Parks gewinnen konnte; ich finde es toll, dass er für die Finanzierung wie in der goldenen Zeit der Stadt die Erben jener Magnaten der Stahlindustrie, der Kaugummi- und der Wurstimperien zusammenbringen konnte, die schon für die erste Blüte der Stadt gesorgt hatten; ich bewundere sein Talent - und dafür bedurfte es wahrlich eines großen Talents! -, die neuen Wohltäter zu überzeugen, die an diesem Abend in ihren Seidenkleidern, Smokings und Liftings an seiner Seite stolzieren. Nur ? nur dass es eben auch das andere Chicago gibt, das eines Otto Preminger und James T. Farrell. Was auch immer Daley sagt, es gibt die Stadt der Fixer, Loser, Nutten, Freaks und Ganoven, die Nelson Algren beschrieben hat. Zu Algren fällt mir die unglaubliche Geschichte ein, die viel über den Willen der Chicagoer Bürger aussagt, ihre Schattenseiten zu verbergen, die Geschichte jener Evergreen Street, in der man heute noch das einstöckige Haus sehen kann, in dem Algren 1947 mit Simone de Beauvoir zusammenwohnte, und die man nach seinem Tod in Nelson Algren Street umbenannte, bevor man sie kurz darauf, nach lautstarken Protesten der Anwohner, die nicht mit dem Romancier der Schlachthäuser und der Hinterhöfe in Verbindung gebracht werden wollten, ganz schnell wieder in Evergreen Street umgetauft hat. Und es gibt jenes "Uptown", diesen höher gelegenen Teil der Stadt, von dem hier niemand etwas hören will und durch den zu gehen ich mir heute Vormittag Zeit genommen habe: Chinatown ? das Viertel der Verrückten, die in den Reagan-Jahren massenhaft aus den Irrenanstalten entlassen worden waren ? die Elendsquartiere an der Sacramento Avenue ? North und South Lawndale getrennt durch die kleine Lawndale Street, die praktisch wie eine unüberwindliche Grenze zwischen den beiden feindlichen Lagern liegt, dem der Schwarzen auf der einen und dem der Hispanoamerikaner auf der anderen Seite. Es gibt wirklich die andere Stadt, in der die Werbeplakate in spanischer Sprache sind, in der man nur "Tortas" und "Tacos" isst, wo der Supermarkt "La Ilusion" und die Metzgerei "Aguas calientes" heißen, es gibt diese ganz andere Stadt, in der die Gang der Latin Kings sich seit dreißig Jahren unaufhörlich einen Kleinkrieg mit der Gang der Two Sixers liefert. "Two Sixers", sagt leicht verächtlich der junge Latino, der mein Taxi über den Broadway steuert bis zur berühmten Green Mill, in der Al Capone Stammgast war und die heute eine Art familiärer Jazz Club für Touristen ist. Einfach nur "Two Sixers". Two and Six, zwei und sechs wie 26. Straße. Ist das nicht einfallslos, sich nach der Straße zu benennen, in der man geboren ist? "Das ist uns völlig egal. Wir haben die wichtigste Gang in der Stadt mit Filialen im ganzen Land. Probleme gibt es nur, wenn diese Dreckskerle uns verhöhnen oder eines unserer Mädchen anbaggern. Was zu viel ist, ist zu viel, dann kann es Streit geben." Es hat Streit gegeben in jüngster Vergangenheit. Eine Schießerei im Stadtteil Pilsen. Eine Strafexpedition gegen zwei Schwarze, die eine Woche zuvor auf einer Hochzeit der Latin Kings randaliert haben. Ein anderes Mitglied der Kings hat im Internet entdeckt, dass man sich dort über die Krone, das Emblem der Gang, lustig macht. Ein Mitglied der gegnerischen Gang hat mit eigenen Augen gesehen, wie ein King das Victory-Zeichen nachgeäfft hat, die Begrüßungsgeste der Sixers. Wieder eine andere Strafaktion hing mit einem Mietrückstand zusammen.

Das Ergebnis sind die überfüllten Flure im Gerichtsgebäude am California Boulevard, wo ich am späten Vormittag mit Richter Paul B. Biebel verabredet bin - 45 Festnahmen allein in der letzten Nacht, die meisten darunter Schwarze, aber auch einige Hispanos. 45 sind viel zu viel für die schönen Gerichtssäle, deren Kassettendecken schon die Plädoyers in den historischen Prozessen gegen die Mafiabosse erlebt haben. Es sind so viele, dass man sie teilweise ins Untergeschoss verfrachten und die Verhandlungen per Videokonferenz führen muss. "Name ? Alter ? Beruf ? Sprechen Sie englisch?" Auf dem Bildschirm die Parade dieser widerborstigen, skeptischen Mienen, Männer die meist weder Arbeit noch Wohnung haben, die einem Roman noir von Studs Terkel, dem großen Schriftsteller der Stadt, entsprungen sein könnten. Ein Bildschirm ist für die Angehörigen, die ebenfalls hier warten, aber in einem anderen Saal mit Panzerscheiben, ein anderer für die Richter, die sich gähnend abschreckende Berichte anhören, in denen immer dieselben Geschichten von Drogensucht und Arbeitslosigkeit wiederkehren, von rückfälligen Kleinkriminellen und geistig Behinderten, die man nie aus den Heimen hätte entlassen dürfen. Die dicken Fische hingegen leben unbehelligt. Da ihnen die Stadt für ihre verhätschelten Kinder zu gefährlich wurde, sind sie in die schicken Vorstadtviertel ausgewandert, wo sie ein vollkommen bürgerliches Leben führen: elegant, angesehen, Anhänger von Recht und Ordnung, und - wer weiß? - einige von ihnen waren vielleicht sogar gestern Abend bei der Einweihungsfeier des Millennium Park zugegen.

Der liebe Gott von Willow Creek

Laut Jean Baudrillard ähneln die amerikanischen Banken Kirchen. Die Kirche in Willow Creek ähnelt hingegen einer Bank. Von ihr hat sie die Kälte, die futuristische und feierliche Architektur. Man findet in ihr kein Kreuz und keine Kirchenfenster, kein einziges religiöses Symbol. Es ist zehn Uhr, und die Gläubigen strömen allmählich herbei. Man sollte besser Publikum sagen. Denn überall gehen Bildschirme an. Ein Vorhang hebt sich und gibt im Hintergrund den Blick auf eine Fensterfront frei, die wiederum auf ein Trompe-l'oeil von Seen und Wäldern hinausgeht. Und die Bank ähnelt nun einem Kongresszentrum.

Auf der Bühne diskutieren ein Mann und ein Kind in Shorts unter einer Zeltplane über den Ursprung der Welt und futtern dabei Popcorn.

Eine Rocksängerin brüllt unter dem frenetischen Applaus von 5 000 Besuchern, die ihre Worte im Chor aufnehmen: "Ich bin gekommen, um dich zu sehen ? Komm auch du, um mich zu sehen ? Nimm mich fest in deine Arme."

Ein anderer Mann in Jeans und bunten Basketballschuhen springt auf die Bühne: "Lasst uns mit unserem Schöpfer sprechen!" Und der ganze Saal antwortet, die Hände zum Schalltrichter um den Mund gelegt und zum Himmel gerichtet: "Ja, Schöpfer, sprich zu uns!"

Und dann, als derselbe Mann sich wieder dem Publikum zuwendet, schafft er es kaum noch, mit seiner Stimme den Lärm der Gitarren und des Schlagzeugs zu überdecken: "Lee Strobel, meine Damen und Herren! Ich bitte Sie um Applaus für Lee Strobel, der aus Kalifornien zu uns gekommen ist mit seinem neuen Buch! Die Nummer 1 auf der Bestsellerliste der New York Times! TV Celebrity! Meine Damen und Herren, empfangen Sie ihn mit starkem Applaus!"

Woraufhin Lee Strobel erscheint, ein gutaussehender 50-Jähriger mit dem Lächeln eines Vertreters und pausbäckigem Gesicht, ebenfalls in Jeans und Basketballschuhen, dazu mit einem Anorak. Und zwischen beiden Männern entspinnt sich an diesem Ort, der für den Glauben und das Gebet bestimmt sein soll, folgendes Gespräch:

"Mein Gott, unser Priester hat einen neuen Haarschnitt!"

"Bingo! Sie haben richtig gesehen! Barbra Streisand hat mir ihren Frisör geschickt."

"Und worüber wollen Sie heute zu uns sprechen?"

"Ich konnte mich nicht so recht entscheiden zwischen 'Wie rette ich meine Ehe', 'Wie gewinne ich meine Selbstachtung wieder' oder dem Programm 'Fit für Ihn', das zeigt, wie man durch den Glauben abnehmen kann. Schließlich habe ich mich aber für das Thema meines letzten Buchs entschieden: God Proven by Science and Scholars."

Es folgen ein paar Gags. Ein Zitat aus dem Römerbrief, das die Menge damit aufnimmt, dass sie zur Melodie von "Jetzt steigt Hampelmann, jetzt steigt Hampelmann - jetzt steigt Hampelmann aus seinem Bett heraus ?" mit den Armen über den Köpfen fuchtelt. Dann geht das Licht aus. Und unter dem Lärm allerlei Spezialeffekte beginnt auf einer Großleinwand ein Videoclip mit dem Titel: "Reise durch die DNA", der den Blick einer Kamera zeigt, die in eine Zelle eindringt und sie erforscht, sich in ihr verirrt, auf tausend Hindernisse stößt, dennoch vorankommt und triumphiert - dann Interviews mit "ehemaligen Atheisten", alle mit akademischen Titeln ausstaffiert, die erklären, wie sie am Ende einer Odyssee a la Jäger des verlorenen Schatzes zu Gott gelangten.

"Das eigentliche Problem ist Darwin", kommentiert Lee Strobel in einem Ton, der eher an Reklame als an eine Verkündigung erinnert. "Das ist die These meines Buchs: "Wenn Darwin Recht hat, entwickelt sich alles Leben aus sich selbst, und Gott ist dann out of job - wollt Ihr einen Gott out of job?"

Und während die Gläubigen den Kopf zwischen die Hände nehmen und "nein" murmeln, "wir wollen keinen Gott out of job", fährt er fort: "Es ist wie mit dem Wunder der Bakterie, wenn man ein Atom von der Bakterie wegnimmt, ist es keine Bakterie mehr. Ist das nicht der Beweis für Gottes Existenz? Ist das nicht der Beweis, dass die Bibel die Wahrheit sagt? Auch das zeige ich in meinem Buch."

Innerhalb von einer Stunde ergreift dieser ehemalige Journalist, der in einem anderen Buch berichtet, wie er während des Scheidungsprozesses gegen seine Frau, die ihn nach ihrer Bekehrung zum Christentum verlassen hat, ebenfalls zum Glauben fand, acht Mal die Gelegenheit, seinen eigenen "Number One Best Seller" zu zitieren. So dass wir schließlich, als er zum Signieren seiner Bücher in die Cafeteria einlädt, zu Hunderten wie auf Flughäfen zwischen Sicherheitsposten Schlange stehen, um von ihm mit einem schönen Werbelächeln ein "Hi, Matt!" oder "Hi, Doug!" auf das Vorsatzblatt geschrieben zu bekommen.

"Franzose?", fragt er mit kaum merklich angewiderter Miene, als ich ihm mein Exemplar hinstrecke.

"Ja, Franzose. Und Atheist."

"Oh! It?s ok ? In dem Fall sollten Sie das Gebet des Atheisten verrichten, das klappt auch bei Franzosen."

Plötzlich schließt er die Augen und legt die linke Hand auf sein Herz, während er mit der rechten nahezu unleserlich "Hi, Bernie!" in mein Buch kritzelt: "Bist du da, Gott, dann zeige dich - so lautet das Gebet des Atheisten."

Lee Strobel ist eigentlich nicht der Prediger von Willow Creek. Der Amtsträger ist in Urlaub, und er vertritt ihn nur. "Aber die Szenerie", erzählen mir die beiden Hansels, ein Paar, das neben mir in der Schlange steht, "ist immer dieselbe. Die anderen Kirchen gehen ein, weil es die Kirchen der "Yes men", der Jasager, sind, die nicht mehr wissen, warum sie noch hingehen. Wir wissen es. Wir sind eine lebendige Kirche. Unsere Priester sind für die heutige Zeit das, was Christus zu seiner Zeit war. Wir setzen unsere ganze Ehre daran, eine nützliche Religion zu haben: Gebetskreise ? gemeinsames Erleben und Auswerten von Visionen ? Telefonmessen für Brüder und Schwestern in Not ? Rasenmähen für Ältere, Hundepflege für Nachbarn, die in Urlaub sind, Reinigen von Starbucks-Toiletten ? es gibt viel zu tun für einen Christen!"

Die Willow Creek Community Church in South Barrington, Illinois, 1975 von einem ehemaligen Mitglied der Pariser Baptistenkirche aus der Avenue du Maine gegründet, versteht sich ausdrücklich als "überkonfessionell" und greift daher auf alle Techniken des modernen Marketings zurück, um ein Maximum an Kunden zu gewinnen, Pardon!, ein Maximum an potenziellen Gläubigen. Sie zieht jedes Wochenende 17 500 Gläubige an und überzieht das ganze Land mit einem Netz von 10 000 Niederlassungen. Macht? Einfluss und politische Ziele? Beziehungen zu den "Wiedergeborenen" vom Schlag eines George Bushs? Das bleibt abzuwarten. Klar zu erkennen ist hingegen die Stärke einer Religion, deren Geheimnis vielleicht einfach nur darin besteht, mit der Distanz, der Transzendenz, der Ferne des Göttlichen Schluss zu machen, die im Zentrum der europäischen Gotteslehren und, wie mir scheint, der monotheistischen Offenbarung selbst stehen: mit einem Gott, der da ist im Gegensatz zum abwesenden Gottes des wahren Christen, der sich versteckt und meistens schweigt, mit einem Gott als Idol, einem beinahe heidnischen Götzen, einem Gott, der sich immer zeigt, der nie aufhört zu sprechen, der da ist, dort hinter der Tür oder dem Vorhang, und der sich vor allem zeigen will, einem Gott ohne Geheimnis, der ein "good guy" ist, fast ein Mensch, ein guter Amerikaner, der sich einem liebevoll zuwendet, der einem zuhört, wenn man zu ihm spricht, und einem antwortet, wenn man ihn darum bittet - der liebe Gott als Freund, der nur Gutes für dich will.

Leseprobe Teil 3

Informationen zum Buch und zum Autor hier

Auf der Überholspur

Wieder unterwegs: auf der Autobahn. Auf der großen Interstate 94, die nach Chicago führt, wo ich bis zum Abend ankommen soll. Entfernung. Raum. Die wenigen Zentimeter auf der Landkarte, die für einen Europäer so trügerisch sind. Der Sinn für die Entfernung und damit für die Zeitdauer ist der eigentliche sechste Sinn, den man haben sollte, wenn man durch Amerika reist. Und dann diese Gesetzestreue, die Achtung der Regeln und Gesetze, die das Verhalten im Allgemeinen und das der Autofahrer im Besonderen prägt. Keine Raserei. Keiner brüllt den anderen an von Auto zu Auto, wie bei uns in Frankreich. Und niemand versucht bei Staus durch Überholen auf der Standspur ein wenig Zeit zu gewinnen, nicht einmal, als der Verkehr in der Gegend von Battle Creek vollkommen stillsteht. Eine andere amerikanische Verhaltensweise ist noch verwirrender und für die Anthropologie der Sitten und Gebräuche im Verkehr noch aussagekräftiger. In Europa hat eine mehrspurige Straße den Zweck, den langsameren Fahrzeugen eine Spur zu geben, und die linke Spur den Fahrern vorzubehalten, die es eiliger haben, damit sie so schnell fahren können, wie sie wollen, und nicht zufällig haben diese meistens auch die schöneren und teureren Autos. Hier ist das Gegenteil der Fall. Man fährt auf allen Spuren in derselben Geschwindigkeit. Schnelle und langsame, große und kleine Autos, also Reiche und Arme, Mächtige und Schwache, alle können sich ihre Spur frei wählen. Und lassen Sie es sich bloß nicht einfallen, wenn Sie einmal zu spät dran sind, den dicken Brummi vor Ihnen, der Ihre Spur blockiert, mit der Lichthupe verscheuchen zu wollen! In Frankreich würde er sich sofort in sein Schicksal fügen. Sie müssen sich nur lautstark bemerkbar machen: "Platz da, du Pfeife, lass mich gefälligst vorbei!" Das genügt schon, damit er auf die rechte Spur hinüberzieht. Aber hier bleibt der Brummi nicht nur auf Ihrer Spur, sondern fährt ungerührt und sich seines Rechts gewiss in seiner Geschwindigkeit weiter, und sollte es Ihnen gelingen, ihn dennoch zu überholen, können Sie durch die Scheibe sein ungläubiges, fassungsloses und empörtes Gesicht sehen: "Hey, Guy, wir fahren alle im selben Tempo! Ob groß oder klein, wir leben alle in Amerika, in der Automobil-Demokratie!" Eine echte Lektion auf dem Gebiet der Chancengleichheit, dort, wo wir Europäer unsere sozialen Unterschiede, unsere Privilegien deutlich machen. Und wieder ein ausgezeichnetes Beispiel für Tocquevilles Scharfsichtigkeit, der lange bevor die ersten Autobahnen gebaut wurden, zu Beginn des Teils, den er dem "Gefühlsleben der Amerikaner" widmete, feststellte: "Die erste und stärkste Leidenschaft, die aus der Gleichheit der gesellschaftlichen Bedingungen hervorgeht, ist (...) die Liebe zu ebendieser Gleichheit."* Das gilt noch immer.

Ein anderer Zwischenfall, der Tocqueville nicht weniger entspricht, ereignet sich gegen Mittag. Vom Drang auszutreten gepeinigt und der ewigen Starbucks, McDonald?s und Pizza Huts überdrüssig, wo man ostentativ und fast schon systematisch den Namen des mustergültigen Angestellten angibt, der "die Freundlichkeit hatte, die Toiletten zu reinigen", und den Namen des "Supervisors", den man doch bitte schön rufen möge, um Reklamationen und Komplimente loszuwerden, beschloss ich, am Straßenrand anzuhalten und mich bei strahlendem Sonnenschein in aller Ruhe an ein Feld zu stellen. Kaum hatte ich zu pinkeln begonnen, als hinter mir ein Motor aufheult und Bremsen quietschen. Ich drehe mich um. Es ist ein Polizeiauto. "Was machen Sie hier?" - "Ich nehme ein Sonnenbad." - "Es ist nicht erlaubt, ein Sonnenbad zu nehmen." - "Okay, ich muss mal." - "Sie haben kein Recht auszutreten." - "Welches Recht hat man denn dann?" - "Gar keines; es ist nicht erlaubt, auf der Autobahn anzuhalten, spazieren zu gehen, zu schlendern oder pinkeln zu gehen, was haben Sie denn gedacht?" - "Das wusste ich nicht ?" - "Was Sie wissen oder nicht, ist mir völlig egal, keep moving!" - "Ich bin Franzose ?" - "Ist mir egal, ob Sie Franzose sind, das Gesetz gilt für alle, keep moving." - "Ich habe übrigens ein Buch über Daniel Pearl geschrieben." - "Daniel wen?" - "Über die vergessenen Kriege." - "Was für Kriege?" - "Jetzt schreibe ich ein Buch auf den Spuren von Tocqueville ?" An dieser Stelle, als der Name Tocqueville fällt, ereignet sich ein Wunder. Der Gesichtsausdruck des Polizisten wechselt von Misstrauen über Neugier zu Freundlichkeit. "Echt, über Tocqueville, Alexis de Tocqueville?" Und als ich ihm bestätige, ja, Alexis, ich folge den Wegen dieses großen Landsmannes von mir, der vor 170 Jahren genau hier vorbeigekommen sein muss, da betrachtet mich dieser Streithahn, der schon vor Wut rot angelaufen war und sich anschickte, mir wegen meiner unangemessenen Fahrweise, Exhibitionismus in der Öffentlichkeit und vorsätzlichen Umherschlenderns eine Verwarnung zu geben, mit unverhoffter Liebenswürdigkeit und fragt, was meiner Meinung nach weiterhin gültig sei von Tocquevilles Diagnose über Amerika.

Drei Lektionen. Das "vorsätzliche Umherschlendern" zeigt, wie paranoid die amerikanische Gesellschaft seit dem 11. September geworden ist. (Passend dazu die Geschichte des 27-jährigen Pakistaners Ansar Mahmood, die ich tags zuvor las, der im Herbst 2001 dabei ertappt worden war, wie er vor einer Trinkwasseraufbereitungsanlage am Hudson verweilte und dafür drei Jahre in Untersuchungshaft verbrachte!) Ebenso der Imperativ "keep moving" - "Fahren Sie! Fahren Sie! Halten Sie nie an!" -, den ich schon am Flughafen bemerkt habe, im Washingtoner Pressebüro, als ich meine Akkreditierungspapiere abholte, vor meinem Hotel, das unglücklicherweise gegenüber dem Weißen Haus lag, und dann noch einmal an den Zäunen von Ground Zero, wo ich ein wenig zu lange trödelte. (Wieder Paranoia? Obsessives Sicherheitsverhalten? Oder eine viel tiefer liegende, für das amerikanische Ethos konstitutive Angst beim bloßen Gedanken an einen Stillstand in der Bewegung?) Und schließlich, trotz allem, das außergewöhnliche Bild dieses stinknormalen, ein wenig halsstarrigen Polizisten aus Illinois, dessen Gesichtsausdruck sich bei der bloßen Nennung des Namens von Tocqueville aufhellt, dem französischen Freund seines Landes. (Könnte es eine bessere Antwort auf die Stimmen geben, die uns ständig weismachen wollen, Amerika sei ein Land rückständiger und ungebildeter Cowboys? Eine größere Herausforderung derjenigen, die meinen, mit der Frankophobie der Bush-Regierung sei das letzte Wort über die transatlantischen Beziehungen gesprochen?)

Chicago Transfer

"O nein!", rief mir gestern Abend bei der Einweihung des Millennium Park, der der ganze Stolz der Stadt ist, Bürgermeister Richard Daley zu. "O nein, Sie werden uns nicht noch einmal die Story von den Gangsterbanden Chicagos auftischen wie all die anderen eiligen und sensationlüsternen Besucher." Und dann rühmt Daley, leicht angetrunken und stark gerötet in seinem etwas zu engen Smoking, das andere Chicago, das wahre Chicago, das durch die Anstrengungen seines Vaters und durch ihn, durch die Fähigkeiten Edward H. Bennetts und dann Daniel H. Burnhams, den Architekten der Stadt, ihren Stadtplanern, ihren Haussmanns, und auch dank der einfachen Entscheidung, die Stadt zum See hin zu öffnen, das Licht in sie einströmen zu lassen, statt der Sonne wie in Buffalo oder Cleveland den Rücken zu kehren und sie auszusperren, zu jener schönen, zauberhaften Stadt geworden ist, vielleicht zur schönsten der Vereinigten Staaten, deren Apotheose er mit seinen 2000 geladenen Gästen gerade feiert. Daley hat zweifellos Recht. Und mir gefällt, wie leidenschaftlich er seine Liebe zur eigenen Urbanität vertritt, seine Obsession für die Umwelt und die Kunst, seinen Kreuzzug für Dachbegrünungen, Gärten auf Dächern und Balkonen, Hochhäuser, die sich wie Pfahlbauten über dem See erheben, ebenso wie für Frank Lloyd Wright oder Mies van der Rohe; ich mag die Einfälle der anderen Künstler (Anish Kapoor und Frank Gehry, Jaume Plensa und Kathryn Gustafson), die er auch dieses Mal wieder für die Gestaltung eines Parks gewinnen konnte; ich finde es toll, dass er für die Finanzierung wie in der goldenen Zeit der Stadt die Erben jener Magnaten der Stahlindustrie, der Kaugummi- und der Wurstimperien zusammenbringen konnte, die schon für die erste Blüte der Stadt gesorgt hatten; ich bewundere sein Talent - und dafür bedurfte es wahrlich eines großen Talents! -, die neuen Wohltäter zu überzeugen, die an diesem Abend in ihren Seidenkleidern, Smokings und Liftings an seiner Seite stolzieren. Nur ? nur dass es eben auch das andere Chicago gibt, das eines Otto Preminger und James T. Farrell. Was auch immer Daley sagt, es gibt die Stadt der Fixer, Loser, Nutten, Freaks und Ganoven, die Nelson Algren beschrieben hat. Zu Algren fällt mir die unglaubliche Geschichte ein, die viel über den Willen der Chicagoer Bürger aussagt, ihre Schattenseiten zu verbergen, die Geschichte jener Evergreen Street, in der man heute noch das einstöckige Haus sehen kann, in dem Algren 1947 mit Simone de Beauvoir zusammenwohnte, und die man nach seinem Tod in Nelson Algren Street umbenannte, bevor man sie kurz darauf, nach lautstarken Protesten der Anwohner, die nicht mit dem Romancier der Schlachthäuser und der Hinterhöfe in Verbindung gebracht werden wollten, ganz schnell wieder in Evergreen Street umgetauft hat. Und es gibt jenes "Uptown", diesen höher gelegenen Teil der Stadt, von dem hier niemand etwas hören will und durch den zu gehen ich mir heute Vormittag Zeit genommen habe: Chinatown ? das Viertel der Verrückten, die in den Reagan-Jahren massenhaft aus den Irrenanstalten entlassen worden waren ? die Elendsquartiere an der Sacramento Avenue ? North und South Lawndale getrennt durch die kleine Lawndale Street, die praktisch wie eine unüberwindliche Grenze zwischen den beiden feindlichen Lagern liegt, dem der Schwarzen auf der einen und dem der Hispanoamerikaner auf der anderen Seite. Es gibt wirklich die andere Stadt, in der die Werbeplakate in spanischer Sprache sind, in der man nur "Tortas" und "Tacos" isst, wo der Supermarkt "La Ilusion" und die Metzgerei "Aguas calientes" heißen, es gibt diese ganz andere Stadt, in der die Gang der Latin Kings sich seit dreißig Jahren unaufhörlich einen Kleinkrieg mit der Gang der Two Sixers liefert. "Two Sixers", sagt leicht verächtlich der junge Latino, der mein Taxi über den Broadway steuert bis zur berühmten Green Mill, in der Al Capone Stammgast war und die heute eine Art familiärer Jazz Club für Touristen ist. Einfach nur "Two Sixers". Two and Six, zwei und sechs wie 26. Straße. Ist das nicht einfallslos, sich nach der Straße zu benennen, in der man geboren ist? "Das ist uns völlig egal. Wir haben die wichtigste Gang in der Stadt mit Filialen im ganzen Land. Probleme gibt es nur, wenn diese Dreckskerle uns verhöhnen oder eines unserer Mädchen anbaggern. Was zu viel ist, ist zu viel, dann kann es Streit geben." Es hat Streit gegeben in jüngster Vergangenheit. Eine Schießerei im Stadtteil Pilsen. Eine Strafexpedition gegen zwei Schwarze, die eine Woche zuvor auf einer Hochzeit der Latin Kings randaliert haben. Ein anderes Mitglied der Kings hat im Internet entdeckt, dass man sich dort über die Krone, das Emblem der Gang, lustig macht. Ein Mitglied der gegnerischen Gang hat mit eigenen Augen gesehen, wie ein King das Victory-Zeichen nachgeäfft hat, die Begrüßungsgeste der Sixers. Wieder eine andere Strafaktion hing mit einem Mietrückstand zusammen.

Das Ergebnis sind die überfüllten Flure im Gerichtsgebäude am California Boulevard, wo ich am späten Vormittag mit Richter Paul B. Biebel verabredet bin - 45 Festnahmen allein in der letzten Nacht, die meisten darunter Schwarze, aber auch einige Hispanos. 45 sind viel zu viel für die schönen Gerichtssäle, deren Kassettendecken schon die Plädoyers in den historischen Prozessen gegen die Mafiabosse erlebt haben. Es sind so viele, dass man sie teilweise ins Untergeschoss verfrachten und die Verhandlungen per Videokonferenz führen muss. "Name ? Alter ? Beruf ? Sprechen Sie englisch?" Auf dem Bildschirm die Parade dieser widerborstigen, skeptischen Mienen, Männer die meist weder Arbeit noch Wohnung haben, die einem Roman noir von Studs Terkel, dem großen Schriftsteller der Stadt, entsprungen sein könnten. Ein Bildschirm ist für die Angehörigen, die ebenfalls hier warten, aber in einem anderen Saal mit Panzerscheiben, ein anderer für die Richter, die sich gähnend abschreckende Berichte anhören, in denen immer dieselben Geschichten von Drogensucht und Arbeitslosigkeit wiederkehren, von rückfälligen Kleinkriminellen und geistig Behinderten, die man nie aus den Heimen hätte entlassen dürfen. Die dicken Fische hingegen leben unbehelligt. Da ihnen die Stadt für ihre verhätschelten Kinder zu gefährlich wurde, sind sie in die schicken Vorstadtviertel ausgewandert, wo sie ein vollkommen bürgerliches Leben führen: elegant, angesehen, Anhänger von Recht und Ordnung, und - wer weiß? - einige von ihnen waren vielleicht sogar gestern Abend bei der Einweihungsfeier des Millennium Park zugegen.

Der liebe Gott von Willow Creek

Laut Jean Baudrillard ähneln die amerikanischen Banken Kirchen. Die Kirche in Willow Creek ähnelt hingegen einer Bank. Von ihr hat sie die Kälte, die futuristische und feierliche Architektur. Man findet in ihr kein Kreuz und keine Kirchenfenster, kein einziges religiöses Symbol. Es ist zehn Uhr, und die Gläubigen strömen allmählich herbei. Man sollte besser Publikum sagen. Denn überall gehen Bildschirme an. Ein Vorhang hebt sich und gibt im Hintergrund den Blick auf eine Fensterfront frei, die wiederum auf ein Trompe-l'oeil von Seen und Wäldern hinausgeht. Und die Bank ähnelt nun einem Kongresszentrum.

Auf der Bühne diskutieren ein Mann und ein Kind in Shorts unter einer Zeltplane über den Ursprung der Welt und futtern dabei Popcorn.

Eine Rocksängerin brüllt unter dem frenetischen Applaus von 5 000 Besuchern, die ihre Worte im Chor aufnehmen: "Ich bin gekommen, um dich zu sehen ? Komm auch du, um mich zu sehen ? Nimm mich fest in deine Arme."

Ein anderer Mann in Jeans und bunten Basketballschuhen springt auf die Bühne: "Lasst uns mit unserem Schöpfer sprechen!" Und der ganze Saal antwortet, die Hände zum Schalltrichter um den Mund gelegt und zum Himmel gerichtet: "Ja, Schöpfer, sprich zu uns!"

Und dann, als derselbe Mann sich wieder dem Publikum zuwendet, schafft er es kaum noch, mit seiner Stimme den Lärm der Gitarren und des Schlagzeugs zu überdecken: "Lee Strobel, meine Damen und Herren! Ich bitte Sie um Applaus für Lee Strobel, der aus Kalifornien zu uns gekommen ist mit seinem neuen Buch! Die Nummer 1 auf der Bestsellerliste der New York Times! TV Celebrity! Meine Damen und Herren, empfangen Sie ihn mit starkem Applaus!"

Woraufhin Lee Strobel erscheint, ein gutaussehender 50-Jähriger mit dem Lächeln eines Vertreters und pausbäckigem Gesicht, ebenfalls in Jeans und Basketballschuhen, dazu mit einem Anorak. Und zwischen beiden Männern entspinnt sich an diesem Ort, der für den Glauben und das Gebet bestimmt sein soll, folgendes Gespräch:

"Mein Gott, unser Priester hat einen neuen Haarschnitt!"

"Bingo! Sie haben richtig gesehen! Barbra Streisand hat mir ihren Frisör geschickt."

"Und worüber wollen Sie heute zu uns sprechen?"

"Ich konnte mich nicht so recht entscheiden zwischen 'Wie rette ich meine Ehe', 'Wie gewinne ich meine Selbstachtung wieder' oder dem Programm 'Fit für Ihn', das zeigt, wie man durch den Glauben abnehmen kann. Schließlich habe ich mich aber für das Thema meines letzten Buchs entschieden: God Proven by Science and Scholars."

Es folgen ein paar Gags. Ein Zitat aus dem Römerbrief, das die Menge damit aufnimmt, dass sie zur Melodie von "Jetzt steigt Hampelmann, jetzt steigt Hampelmann - jetzt steigt Hampelmann aus seinem Bett heraus ?" mit den Armen über den Köpfen fuchtelt. Dann geht das Licht aus. Und unter dem Lärm allerlei Spezialeffekte beginnt auf einer Großleinwand ein Videoclip mit dem Titel: "Reise durch die DNA", der den Blick einer Kamera zeigt, die in eine Zelle eindringt und sie erforscht, sich in ihr verirrt, auf tausend Hindernisse stößt, dennoch vorankommt und triumphiert - dann Interviews mit "ehemaligen Atheisten", alle mit akademischen Titeln ausstaffiert, die erklären, wie sie am Ende einer Odyssee a la Jäger des verlorenen Schatzes zu Gott gelangten.

"Das eigentliche Problem ist Darwin", kommentiert Lee Strobel in einem Ton, der eher an Reklame als an eine Verkündigung erinnert. "Das ist die These meines Buchs: "Wenn Darwin Recht hat, entwickelt sich alles Leben aus sich selbst, und Gott ist dann out of job - wollt Ihr einen Gott out of job?"

Und während die Gläubigen den Kopf zwischen die Hände nehmen und "nein" murmeln, "wir wollen keinen Gott out of job", fährt er fort: "Es ist wie mit dem Wunder der Bakterie, wenn man ein Atom von der Bakterie wegnimmt, ist es keine Bakterie mehr. Ist das nicht der Beweis für Gottes Existenz? Ist das nicht der Beweis, dass die Bibel die Wahrheit sagt? Auch das zeige ich in meinem Buch."

Innerhalb von einer Stunde ergreift dieser ehemalige Journalist, der in einem anderen Buch berichtet, wie er während des Scheidungsprozesses gegen seine Frau, die ihn nach ihrer Bekehrung zum Christentum verlassen hat, ebenfalls zum Glauben fand, acht Mal die Gelegenheit, seinen eigenen "Number One Best Seller" zu zitieren. So dass wir schließlich, als er zum Signieren seiner Bücher in die Cafeteria einlädt, zu Hunderten wie auf Flughäfen zwischen Sicherheitsposten Schlange stehen, um von ihm mit einem schönen Werbelächeln ein "Hi, Matt!" oder "Hi, Doug!" auf das Vorsatzblatt geschrieben zu bekommen.

"Franzose?", fragt er mit kaum merklich angewiderter Miene, als ich ihm mein Exemplar hinstrecke.

"Ja, Franzose. Und Atheist."

"Oh! It?s ok ? In dem Fall sollten Sie das Gebet des Atheisten verrichten, das klappt auch bei Franzosen."

Plötzlich schließt er die Augen und legt die linke Hand auf sein Herz, während er mit der rechten nahezu unleserlich "Hi, Bernie!" in mein Buch kritzelt: "Bist du da, Gott, dann zeige dich - so lautet das Gebet des Atheisten."

Lee Strobel ist eigentlich nicht der Prediger von Willow Creek. Der Amtsträger ist in Urlaub, und er vertritt ihn nur. "Aber die Szenerie", erzählen mir die beiden Hansels, ein Paar, das neben mir in der Schlange steht, "ist immer dieselbe. Die anderen Kirchen gehen ein, weil es die Kirchen der "Yes men", der Jasager, sind, die nicht mehr wissen, warum sie noch hingehen. Wir wissen es. Wir sind eine lebendige Kirche. Unsere Priester sind für die heutige Zeit das, was Christus zu seiner Zeit war. Wir setzen unsere ganze Ehre daran, eine nützliche Religion zu haben: Gebetskreise ? gemeinsames Erleben und Auswerten von Visionen ? Telefonmessen für Brüder und Schwestern in Not ? Rasenmähen für Ältere, Hundepflege für Nachbarn, die in Urlaub sind, Reinigen von Starbucks-Toiletten ? es gibt viel zu tun für einen Christen!"

Die Willow Creek Community Church in South Barrington, Illinois, 1975 von einem ehemaligen Mitglied der Pariser Baptistenkirche aus der Avenue du Maine gegründet, versteht sich ausdrücklich als "überkonfessionell" und greift daher auf alle Techniken des modernen Marketings zurück, um ein Maximum an Kunden zu gewinnen, Pardon!, ein Maximum an potenziellen Gläubigen. Sie zieht jedes Wochenende 17 500 Gläubige an und überzieht das ganze Land mit einem Netz von 10 000 Niederlassungen. Macht? Einfluss und politische Ziele? Beziehungen zu den "Wiedergeborenen" vom Schlag eines George Bushs? Das bleibt abzuwarten. Klar zu erkennen ist hingegen die Stärke einer Religion, deren Geheimnis vielleicht einfach nur darin besteht, mit der Distanz, der Transzendenz, der Ferne des Göttlichen Schluss zu machen, die im Zentrum der europäischen Gotteslehren und, wie mir scheint, der monotheistischen Offenbarung selbst stehen: mit einem Gott, der da ist im Gegensatz zum abwesenden Gottes des wahren Christen, der sich versteckt und meistens schweigt, mit einem Gott als Idol, einem beinahe heidnischen Götzen, einem Gott, der sich immer zeigt, der nie aufhört zu sprechen, der da ist, dort hinter der Tür oder dem Vorhang, und der sich vor allem zeigen will, einem Gott ohne Geheimnis, der ein "good guy" ist, fast ein Mensch, ein guter Amerikaner, der sich einem liebevoll zuwendet, der einem zuhört, wenn man zu ihm spricht, und einem antwortet, wenn man ihn darum bittet - der liebe Gott als Freund, der nur Gutes für dich will.

Leseprobe Teil 3

Informationen zum Buch und zum Autor hier

Jenny Erpenbeck: Kairos

Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen

Iris Wolff: Lichtungen Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens

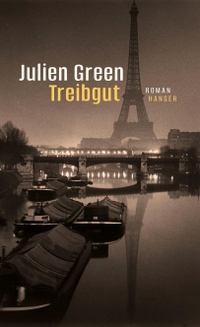

Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens Julien Green: Treibgut

Julien Green: Treibgut