Ein halbes Jahrhundert später konnten sie fotografiert werden, und was man durch den Schleier der veralteten Technik sieht, ist das Verhängnis des sogenannten Fortschritts, wobei der eine erscheint und der andere verschwindet. Auf einem dieser Fotos erkenne ich das Gebiet, durch das ich gefahren bin, in Abstufungen eines Graus, das alles noch trübseliger macht, eine niedrige Berglandschaft, eine Wasserfläche, die aussieht wie aus Stoff, und darauf ein kleines Boot mit zwei menschlichen Gestalten ohne Gesicht. Ihre dunklen Figuren beweisen, daß es Menschen sind, die dort einst, an jenem Tag des Jahres 1898, gefahren sind, doch ihre Gesichter haben sie mitgenommen in die Zeit. Ein Segel hatten sie auf diesem Kanu aus Baumrinde, es ist schief, fast ein Dreieck. Ein sanfter Wind treibt das Boot voran, gern würde ich sein Geräusch im Segel hören, ihre Stimmen in der mittlerweile fast verschwundenen Sprache, die einst von den ersten Missionaren aufgezeichnet und damit bewahrt wurde. Und wieder verirrt man sich in unmögliche Romane, denn einem der Yamana, die von der ersten FitzRoy-Expedition nach England mitgenommen worden waren, Jemmy Button (so genannt, weil er mit zwei glänzenden Knöpfen an Bord gelockt worden war), begegnet man später als Dolmetscher wieder und dann als Mörder. Unmögliche Romane, denn wie sollte man sie sonst nennen? Ein ehemaliger Seemann, Allen Gardiner, der in diesen Gegenden umhergereist war, gründet die Patagonian Missionary Society und möchte eine Missionsstation in Banner Cove, dem heutigen Puerto Pabellon, errichten, was wegen der mittlerweile feindseligen Haltung der Yamana jedoch nicht gelingt. Die Missionare sollen nach drei Monaten (! - Zeit spielt stets eine entscheidende Rolle in dieser Art von Geschichten) Proviant aus Montevideo erhalten, doch der trifft nicht ein. Von den Yamana belagert, ziehen Gardiner und die anderen Missionare sich nach Bahia Aguirre zurück, wo sie sterben. Ende des Romans, Beginn des nächsten. Das Schiff mit dem Proviant landet am 20. Oktober 1851 an der vereinbarten Stelle und findet nur eine Nachricht vor, in der der Name des Ortes erwähnt ist, an den Gardiner sich vor dem Hunger geflüchtet hat. Dort stoßen die Seeleute auf drei tote Missionare. Gardiner selbst wird erst 1852 aufgefunden. Sie begraben ihn und geben dem Schoner der nächsten Expedition (Aufgeben kam nicht in Frage) seinen Namen. Der jetzt in ein Schiff verwandelte Gardiner (Ovid hat hier mitgeschrieben) fährt 1855 nach Wulaia, das in anderen Berichten Woolya, Wlaia oder Ulaia heißt und hier als Bucht bezeichnet wird, auf einer alten Karte jedoch eine Insel ist, die der Isla Navarino ähnelt, an der ich morgen vorbeifahren werde. Dort treffen sie auf Jemmy Button und nehmen ihn als Dolmetscher zu der den Falklands (Malvinas) gegenüber gelegenen Insel Keppel mit, um dort eine christliche Gemeinschaft zu gründen. Offenbar fuhr man zwischen Keppel und Ulaia hin und her, denn auf Ulaia findet während eines Gottesdienstes ein Massaker unter Leitung von Jemmy Button statt, bei dem die gesamte Besatzung der Allen Gardiner umgebracht wird. Auf der großen Seekarte an Bord tauchen alle Namen wieder auf. Gardiner, einst ein Seemann, dann ein Missionar, dann ein Schiff, ist jetzt für alle Zeiten eine Bucht zwischen drei anderen Buchten: der Bahia Tekenika, der Bahia Concepcion und der Bahia Navidad. Etwas Christliches ist immerhin hängengeblieben.

Ich werfe einen letzten Blick auf die Fotos in dem Museum. Nackte Menschen, die grau im Grau der Bäume ringsum verschwinden. Eine Frau kauert auf einem Felsen, sie hat die nackten Füße gekrümmt, um auf dem kahlen Stein das Gleichgewicht zu halten. Die Gesichter der Männer, Frauen und sogar der Kinder sind dem Mann mit dem merkwürdigen Gegenstand zugewandt, der auf sie gerichtet ist, ein Zauberding, das ihr Bild für ein späteres Jahrhundert schlucken wird, und ihr Blick zeugt von äußerstem Mißtrauen. Unter dem Foto von dem Boot mit den beiden Menschen und dem schiefen Segel stand: "Die Europäer verändern alle ihre Gewohnheiten: Nahrung, Kleidung, nur nicht ihre Wasserfahrzeuge." Aber doch ihr Schicksal. Der Untergang dieser Menschen hatte begonnen (1898). Wohin die Yamana auf diesen Fotos im Buch und im Museum blickten, war eine Zukunft, die es nicht geben sollte.

Merkwürdiger noch, als nachts auf einem fahrenden Schiff wach zu werden, ist es, wach zu werden, wenn es nicht fährt. Wir liegen noch immer an unserem fernen Kai in Ushuaia. Jedesmal, wenn ich aufwachte, hatte ich das Gefühl, auf hoher See zu sein, und so ist es auch jetzt. Ich schaue durch das Bullauge und sehe, daß das nicht stimmt, Täuschung des Windes. Draußen die Lichter der Stadt, ein Auto, und als ich mit meinem Fernglas den Kai absuche, ein paar nächtliche Passanten. Der Mond wird auf zwei Seiten von schwarzen Wolkenfetzen angefressen, das Wasser sieht aus wie geschliffen, in der Ferne die vage Form des Schleppers Saint Christopher, der in den fünfziger Jahren hier im Hafen gestrandet ist. Im Mondlicht sehe ich jetzt auch die schneebedeckten Berggipfel in der Ferne. Still ist alles, und ich überdenke meinen Tag. Mit einem Bus sind wir in einen Naturpark nördlich der Stadt gebracht worden, dort habe ich mich von der Gruppe getrennt und bin spazierengegangen. Widersprüche - ein Naturpark, in dem die Fahrer den Motor ihres Busses wegen der Klimaanlage laufen lassen. Es paßt nicht zu der Stille. Einen Fischadler habe ich gesehen, dann wieder ein merkwürdig sumpfiges Gebiet, grellgrüne Grasbüschel im Wasser, aus dem abgestorbene Bäume ragten, die Ruine eines Waldes. Ich weiß nicht, wieviel Zeit ich habe, bevor die Busse zurückfahren, und marschiere auf gut Glück los. Ein schmaler Weg, der mäandernd mehr oder weniger einem kleinen Fluß folgt, der Gedanke, so vielleicht tagelang weitergehen zu können, und dann plötzlich ein Zeichen aus der Wirklichkeit, ein Schild, das sagt, hier ist die Grenze zu Chile.

Nirgends Wächter, es gibt keinen Schlagbaum, warum bleibe ich dann stehen? Vielleicht weil sich an einem solchen Ort die Vorstellung davon, was eine Grenze eigentlich ist, stärker als irgendwo sonst aufdrängt. Auf dieser Reise war ich schon in Chile, das kann es nicht sein. Nein, es ist eher die Tatsache, daß man da in einem Wald steht, die Vögel hört, die Wolken ohne Paß vorbeisegeln sieht, einem Wald, in dem die Bäume einander gleichen und in der Luft keinerlei Widerstand zu spüren ist, der einen am Weitergehen hindern würde, und dabei weiß, daß einen Meter weiter nicht Kirchner regiert, sondern Bachelet, daß dort andere Gesetze gelten, aber auch, daß die Vergangenheit dort genauso grauenhaft war wie hier. Menschen aus Flugzeugen geworfen auf dieser Seite, Operation Condor auf der anderen, über die ganze Welt Exilanten verstreut, die nicht mehr konnten, was ich jetzt kann, wo niemand mich sieht: hin und her gehen und von der einen Staatsform in die andere wechseln, als bedeute das nichts. Aber genau das ist es, nichts, und ich gehe zu meinem Bus zurück und dann auf einen Katamaran, der zur Isla de los Lobos segelt, wo wir Seelöwen, Pinguine und Kormorane beobachten, denen ihre eigene Welt genügt. Wie große braune Wollballen liegen die Seelöwen in der Sonne, und natürlich schauen sie nicht zu uns. Der Felsen, auf dem sie sich niedergelassen haben, sieht aus, als hätte jemand ihn mit einem Messer bearbeitet und geometrische Figuren mit einer Botschaft hinterlassen, die wir nicht entziffern können. Die Pinguine stehen nicht weit von den schlafenden Löwen entfernt, wie Diener in Livree, die den Schlummer ihrer Herren nicht stören dürfen. Der Felsen wirft das Sonnenlicht weiß zurück, darunter grünes Moos, im Hintergrund die Berge mit ihren Drachenzähnen, weiß vom Schnee, und für einen Augenblick weiß man nicht mehr, warum das hier Feuerland heißt.

Weitergefahren durch den Beagle-Kanal, das eine Ufer Argentinien und die Ausläufer der Cordillera de los Andes, das andere Chile und die auf der Karte völlig menschenleere, riesengroße Isla Navarino. Geankert in Puerto Williams. Im Schlaf merke ich, daß das Schiff ständig dreht. Als ich davon aufwache und an Deck gehe, stehe ich unter der Uhr des Alls. Wenn man zu Dantes Zeit an den Sternen erkennen konnte, wie spät es war, warum kann ich das dann nicht? Für Dante war das Fegefeuer ein Berg mitten in dem Meer, das die gesamte südliche Hemisphäre bedeckte, genau gegenüber der nördlichen Hemisphäre mit Jerusalem als dem Mittelpunkt der bewohnten Erde. Und weil im Fegefeuer nur Schemen hausten, war er der erste lebende Mensch, der seit Adam und Eva die Sterne dort sehen konnte. Vier sieht er, das Kreuz des Südens, und wie gut er und seine Zeitgenossen den kosmischen Himmel im Kopf hatten, beweist er, als er sagt, die aufgehende Sonne verberge die Fische und wenn er zum anderen Pol schaue, sei der Wagen bereits verschwunden - der Himmel als Uhrwerk. Verwaist nennt er den Norden, wo seine Zeitgenossen leben, die dies, im Gegensatz zu ihm, nie erblicken werden. Und als er erklärt (im Purgatorio, XXII. Gesang, 118): "Und vier der Mägde schon des Tages waren/Zurückgeblieben und die fünft? am Steuer,/Streckend zur Höhe noch die glühende Deichsel", da klärt mich der Kommentar zu meiner Übersetzung von 1940 auf, daß es folglich die fünfte Stunde des Tages ist. Ich muß nicht nur nachschlagen, wer diese Mägde sind, sondern auch noch, was eine Deichsel ist. Doch auch bei mir ist es früher Morgen, und die Welt gleicht dem Fegefeuer, denn es rücken Wolken an, schwere bleierne Luftmaschinen, die die Nacht verlängern wollen und zu unserem Ziel passen:

zu Teil 3

Ich werfe einen letzten Blick auf die Fotos in dem Museum. Nackte Menschen, die grau im Grau der Bäume ringsum verschwinden. Eine Frau kauert auf einem Felsen, sie hat die nackten Füße gekrümmt, um auf dem kahlen Stein das Gleichgewicht zu halten. Die Gesichter der Männer, Frauen und sogar der Kinder sind dem Mann mit dem merkwürdigen Gegenstand zugewandt, der auf sie gerichtet ist, ein Zauberding, das ihr Bild für ein späteres Jahrhundert schlucken wird, und ihr Blick zeugt von äußerstem Mißtrauen. Unter dem Foto von dem Boot mit den beiden Menschen und dem schiefen Segel stand: "Die Europäer verändern alle ihre Gewohnheiten: Nahrung, Kleidung, nur nicht ihre Wasserfahrzeuge." Aber doch ihr Schicksal. Der Untergang dieser Menschen hatte begonnen (1898). Wohin die Yamana auf diesen Fotos im Buch und im Museum blickten, war eine Zukunft, die es nicht geben sollte.

Merkwürdiger noch, als nachts auf einem fahrenden Schiff wach zu werden, ist es, wach zu werden, wenn es nicht fährt. Wir liegen noch immer an unserem fernen Kai in Ushuaia. Jedesmal, wenn ich aufwachte, hatte ich das Gefühl, auf hoher See zu sein, und so ist es auch jetzt. Ich schaue durch das Bullauge und sehe, daß das nicht stimmt, Täuschung des Windes. Draußen die Lichter der Stadt, ein Auto, und als ich mit meinem Fernglas den Kai absuche, ein paar nächtliche Passanten. Der Mond wird auf zwei Seiten von schwarzen Wolkenfetzen angefressen, das Wasser sieht aus wie geschliffen, in der Ferne die vage Form des Schleppers Saint Christopher, der in den fünfziger Jahren hier im Hafen gestrandet ist. Im Mondlicht sehe ich jetzt auch die schneebedeckten Berggipfel in der Ferne. Still ist alles, und ich überdenke meinen Tag. Mit einem Bus sind wir in einen Naturpark nördlich der Stadt gebracht worden, dort habe ich mich von der Gruppe getrennt und bin spazierengegangen. Widersprüche - ein Naturpark, in dem die Fahrer den Motor ihres Busses wegen der Klimaanlage laufen lassen. Es paßt nicht zu der Stille. Einen Fischadler habe ich gesehen, dann wieder ein merkwürdig sumpfiges Gebiet, grellgrüne Grasbüschel im Wasser, aus dem abgestorbene Bäume ragten, die Ruine eines Waldes. Ich weiß nicht, wieviel Zeit ich habe, bevor die Busse zurückfahren, und marschiere auf gut Glück los. Ein schmaler Weg, der mäandernd mehr oder weniger einem kleinen Fluß folgt, der Gedanke, so vielleicht tagelang weitergehen zu können, und dann plötzlich ein Zeichen aus der Wirklichkeit, ein Schild, das sagt, hier ist die Grenze zu Chile.

Nirgends Wächter, es gibt keinen Schlagbaum, warum bleibe ich dann stehen? Vielleicht weil sich an einem solchen Ort die Vorstellung davon, was eine Grenze eigentlich ist, stärker als irgendwo sonst aufdrängt. Auf dieser Reise war ich schon in Chile, das kann es nicht sein. Nein, es ist eher die Tatsache, daß man da in einem Wald steht, die Vögel hört, die Wolken ohne Paß vorbeisegeln sieht, einem Wald, in dem die Bäume einander gleichen und in der Luft keinerlei Widerstand zu spüren ist, der einen am Weitergehen hindern würde, und dabei weiß, daß einen Meter weiter nicht Kirchner regiert, sondern Bachelet, daß dort andere Gesetze gelten, aber auch, daß die Vergangenheit dort genauso grauenhaft war wie hier. Menschen aus Flugzeugen geworfen auf dieser Seite, Operation Condor auf der anderen, über die ganze Welt Exilanten verstreut, die nicht mehr konnten, was ich jetzt kann, wo niemand mich sieht: hin und her gehen und von der einen Staatsform in die andere wechseln, als bedeute das nichts. Aber genau das ist es, nichts, und ich gehe zu meinem Bus zurück und dann auf einen Katamaran, der zur Isla de los Lobos segelt, wo wir Seelöwen, Pinguine und Kormorane beobachten, denen ihre eigene Welt genügt. Wie große braune Wollballen liegen die Seelöwen in der Sonne, und natürlich schauen sie nicht zu uns. Der Felsen, auf dem sie sich niedergelassen haben, sieht aus, als hätte jemand ihn mit einem Messer bearbeitet und geometrische Figuren mit einer Botschaft hinterlassen, die wir nicht entziffern können. Die Pinguine stehen nicht weit von den schlafenden Löwen entfernt, wie Diener in Livree, die den Schlummer ihrer Herren nicht stören dürfen. Der Felsen wirft das Sonnenlicht weiß zurück, darunter grünes Moos, im Hintergrund die Berge mit ihren Drachenzähnen, weiß vom Schnee, und für einen Augenblick weiß man nicht mehr, warum das hier Feuerland heißt.

Weitergefahren durch den Beagle-Kanal, das eine Ufer Argentinien und die Ausläufer der Cordillera de los Andes, das andere Chile und die auf der Karte völlig menschenleere, riesengroße Isla Navarino. Geankert in Puerto Williams. Im Schlaf merke ich, daß das Schiff ständig dreht. Als ich davon aufwache und an Deck gehe, stehe ich unter der Uhr des Alls. Wenn man zu Dantes Zeit an den Sternen erkennen konnte, wie spät es war, warum kann ich das dann nicht? Für Dante war das Fegefeuer ein Berg mitten in dem Meer, das die gesamte südliche Hemisphäre bedeckte, genau gegenüber der nördlichen Hemisphäre mit Jerusalem als dem Mittelpunkt der bewohnten Erde. Und weil im Fegefeuer nur Schemen hausten, war er der erste lebende Mensch, der seit Adam und Eva die Sterne dort sehen konnte. Vier sieht er, das Kreuz des Südens, und wie gut er und seine Zeitgenossen den kosmischen Himmel im Kopf hatten, beweist er, als er sagt, die aufgehende Sonne verberge die Fische und wenn er zum anderen Pol schaue, sei der Wagen bereits verschwunden - der Himmel als Uhrwerk. Verwaist nennt er den Norden, wo seine Zeitgenossen leben, die dies, im Gegensatz zu ihm, nie erblicken werden. Und als er erklärt (im Purgatorio, XXII. Gesang, 118): "Und vier der Mägde schon des Tages waren/Zurückgeblieben und die fünft? am Steuer,/Streckend zur Höhe noch die glühende Deichsel", da klärt mich der Kommentar zu meiner Übersetzung von 1940 auf, daß es folglich die fünfte Stunde des Tages ist. Ich muß nicht nur nachschlagen, wer diese Mägde sind, sondern auch noch, was eine Deichsel ist. Doch auch bei mir ist es früher Morgen, und die Welt gleicht dem Fegefeuer, denn es rücken Wolken an, schwere bleierne Luftmaschinen, die die Nacht verlängern wollen und zu unserem Ziel passen:

zu Teil 3

Kommentieren

Jenny Erpenbeck: Kairos

Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen

Iris Wolff: Lichtungen Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens

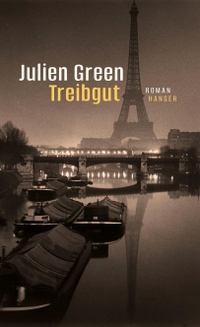

Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens Julien Green: Treibgut

Julien Green: Treibgut