Mord und Ratschlag

Das Hässliche hässlich nennen

Die Krimikolumne. Von Ekkehard Knörer

08.08.2007. Stuart MacBride erzählt in "Die Stunde des Mörders" von Serienmorden und einem Feuerteufel in Aberdeen. Astrid Paprotta kommt in "Feuertod" ihren Figuren psychologisch, aber nicht sprachlich sehr nahe. Es brennt in Aberdeen. Der Täter, der eine Wohnung angezündet hat, verbarrikadiert zuvor die Tür, damit keiner entkommt. Dann postiert er sich, während die sechs Menschen im Innern verbrennen, auf der gegenüberliegenden Seite der Straße und holt sich einen runter. Zur selben Zeit wird im Rotlichtviertel der Stadt die Leiche einer Prostituierten gefunden, die übel zugerichtet ist. Da alle Einsatzkräfte der Polizei durch den Brandanschlag gebunden sind, wird Ogan McRae aus dem Bett geholt (in dem er sich gerade mit der Kollegin Watson vergnügt) - und bekommt unversehens eine neue Chance. Die hat er nötig, denn es handelt sich bei ihm um eine Figur aus dem, nicht zuletzt von Ian Rankin her, vertrauten Register des Polizisten als angeschlagener Held. Bei einem von McRae geleiteteten Einsatz wurde ein junger Polizeibeamter lebensgefährlich verletzt, interne Ermittlungen laufen, eine Suspendierung droht. Aber dann geht bei Feuer und Totschlag alles drunter und drüber und jeder Mann wird gebraucht.

Es brennt in Aberdeen. Der Täter, der eine Wohnung angezündet hat, verbarrikadiert zuvor die Tür, damit keiner entkommt. Dann postiert er sich, während die sechs Menschen im Innern verbrennen, auf der gegenüberliegenden Seite der Straße und holt sich einen runter. Zur selben Zeit wird im Rotlichtviertel der Stadt die Leiche einer Prostituierten gefunden, die übel zugerichtet ist. Da alle Einsatzkräfte der Polizei durch den Brandanschlag gebunden sind, wird Ogan McRae aus dem Bett geholt (in dem er sich gerade mit der Kollegin Watson vergnügt) - und bekommt unversehens eine neue Chance. Die hat er nötig, denn es handelt sich bei ihm um eine Figur aus dem, nicht zuletzt von Ian Rankin her, vertrauten Register des Polizisten als angeschlagener Held. Bei einem von McRae geleiteteten Einsatz wurde ein junger Polizeibeamter lebensgefährlich verletzt, interne Ermittlungen laufen, eine Suspendierung droht. Aber dann geht bei Feuer und Totschlag alles drunter und drüber und jeder Mann wird gebraucht.Das Drunter und Drüber ist und bleibt das Prinzip von Stuart Mac Brides Roman "Die Stunde des Mörders". Die eigentliche Leistung des Buchs, das im Grund an keiner Stelle die Konventionen hinter sich lässt, besteht denn auch darin, dabei durchweg die Übersicht zu behalten; Tempo und Dosierung jeweils so zu wählen, dass man einerseits rätselnd noch hinterherkommt, andererseits doch den Eindruck einer recht komplexen Anlage erhält. McRae bleibt zwar die Zentralfigur, doch über seine Perspektiven und die Veränderungen seiner persönlichen Lage hinaus, entsteht ein Panorama, in dem MacBride düstere Stadtansichten mit Momentaufnahmen nicht immer vorbildlicher Polizeiarbeit verflicht.

Vor allem dem Verhältnis McRaes mit DI Roberta Steel, deren "Club der Versager" er zugeordnet wird, widmet sich der Erzähler mit sichtlicher Lust an der Verstörung. Verstörend ist daran vor allem, wie unversöhnlich dies Porträt einer von Anbeginn vermurksten Arbeitsbeziehung bis zum Schluss bleibt. Zum einen schildert Mac Bride die Polizistin denkbar uncharmant als hässliche Frau mittleren Alters, von einer Rauheit im Umgangston, die übers Kantige weit hinausgeht. Das klingt - und ist vielleicht auch - gelegentlich ziemlich misogyn; im Moment aber, in dem man erzürnt den Stab brechen will, über Steel und das hundsgemeine Porträt, verschiebt Mac Bride die scheinbar rein negativen Züge rasch in Richtung Ambivalenz.

Auch die ermordete Prostituierte wird ohne jedes Erbarmen beschrieben: "Sie war kein junger Hüpfer mehr: die fleischigen weißen Oberschenkel eine einzige Kraterlandschaft von Orangenhaut; der Bauch gefurcht von Schwangerschaftsstreifen wie Dünen im Wüstensand - und dazwischen kurze, raue Stoppeln: Die letzte Do-it-yourself-Intimrasur lag wohl schon eine Weile zurück." Auch das ist starker Tobak und wer ans Kino der jüngeren Vergangenheit denkt, kann sich an Bruno Dumont erinnert fühlen, der seine Kamera ähnlich gnadenlos auf weibliche Körper blicken lässt wie Mac Bride hier die Sprache. Während Dumont aber auf eine theologisch aufgeladene Weltverachtungsphilosophie zielt, geht es bei Stuart Mac Bride nicht um Metaphysik, sondern um den vielleicht am finsteren Briten Derek Raymond geschulten ostentativen Verzicht auf das Blinzeln des Blicks. Das Hässliche soll hässlich genannt, ja, mehr noch, in seiner Hässlichkeit ausführlich beschrieben werden, weil es eben hässlich ist. Daran ändert das Wegblicken nichts und drum blickt der Erzähler hier auch nicht weg.

Und darum fühlt man sich auch nicht wohl in seiner Haut, bei der Lektüre dieses Romans. Man wird aber, nimmt man seinen kritischen Verstand zusammen, sagen müssen, dass das nicht gegen, sondern entschieden für ihn spricht. Obwohl dieser Autor, der hier seinen zweiten Roman vorlegt, sein Handwerk versteht und die unterschiedlichen Fälle und Bälle geradezu virtuos durch die Gegend jongliert, macht er es sich und seinen Lesern nicht leicht. Seine Helden sind nicht einfach so Sympathieträger, seine Schurken sind der Abschaum der Welt. Er kehrt die schmutzigen Seiten heraus, ohne das Schmutzige durch Ironie zu entschärfen. Auch die wohlige Lust am Schrecklichen, an der Gewalt, eine andere Form der Verharmlosung, kennt er nicht. In der Danksagung heißt es unter anderem: "Ich sollte vermutlich auch dem Aberdeener Fremdenverkehrsamt danken, das mich nach dem Erscheinen des erstes Buches nicht gelyncht hat. Falls es irgendein Trost ist: Dieses hier spielt wenigstens im Sommer."

Es ist kein Trost. Es ist ein schrecklich verregneter Sommer in Aberdeen.

***

Und noch ein Feuerteufel, diesmal in Frankfurt am Main. Auch hier hatten die Opfer keine Chance, denn der Täter hat sie, bevor er das Flammeninferno in der Wohnung entfacht, mit einem Medikament gelähmt, aber sadistischerweise nicht betäubt. Prominent ist das eine der beiden Opfer, die hoch umstrittene Anwältin Ellen Rupp. Umstritten ist sie einer von ihr gegründeten rechtspopulistischen Bürgerinitiative wegen, die gegen Gesindel auf Frankfurts Straßen vorgehen und Bürgerwehren einrichten will.

Und noch ein Feuerteufel, diesmal in Frankfurt am Main. Auch hier hatten die Opfer keine Chance, denn der Täter hat sie, bevor er das Flammeninferno in der Wohnung entfacht, mit einem Medikament gelähmt, aber sadistischerweise nicht betäubt. Prominent ist das eine der beiden Opfer, die hoch umstrittene Anwältin Ellen Rupp. Umstritten ist sie einer von ihr gegründeten rechtspopulistischen Bürgerinitiative wegen, die gegen Gesindel auf Frankfurts Straßen vorgehen und Bürgerwehren einrichten will. Für die Kommissare Niklas und Potofski, die Astrid Paprotta in "Feuertod" als neue Serienhelden einführt, macht das die Sache nicht leichter, denn an Feinden herrscht kein Mangel, somit auch nicht an potentiellen Verdächtigen. Freilich führen die Ermittlungen in verschiedene Richtungen, zu einer Security-Firma und ihren wenig sympathischen Mitarbeitern, aber auch in die Vergangenheit, zu einem weiteren Brandfall, in den ein enger Freund von Rupp und dessen Frau Anna Westheim. Deren Familie kam bei dem Unglück ums Leben, sie trägt die Narben bis heute, körperliche und seelische.

Ein echter Gewinn sind Paprottas neue Hauptfiguren Niklas und Potofski, schon weil die Autorin ihnen nicht gar so psychologisierend auf die Pelle rückt wie der Heldin der Vorgängerromane Ina Henkel. Die beiden müssen sich, aus verschiedenen Abteilungen kommend, erst einmal selbst zusammenraufen und eine wunderbare Freundschaft will aus dem Dienstverhältnis nicht so recht werden. Sehr gezielt bemüht sich Paprotta auch, das Mordopfer Ellen Rupp als nicht durchweg furchtbare Person zu schildern - wenngleich deshalb vielleicht noch nicht unbedingt der "Ulysses" ihr Lieblingsbuch sein müsste.

Mal mehr, mal weniger gut gelingen die Nebenfiguren: ein Friseur, der mehr aus seinem Leben machen will, als es ihm bisher so geboten hat; ein Mann, der als Privatdetektiv ein Gnadenbrot bekommt. Ihnen kommt der Roman mit psychologischen Absichten und mit viel erlebter Rede ebenso nahe wie dem Brandopfer Anna Westheim, mal recht subtil, mal doch eher penetrant. Ein Problem ist aber die eigenständige Sprache Paprottas, die zu einer so knappen wie poetischen wie manchmal aber auch etwas papierenen Form der Schwermut neigt. Zu sehr gleichen sich die Außen- und Innenwahrnehmungen der sozial doch sehr unterschiedlich situierten Figuren in ihrem sprachlichen Register. Je näher ihnen Paprotta rücken will, desto undeutlicher verschwimmen die Charaktere ins Ausgedachte eines zu undifferenzierten Idioms. Das ist immer wieder schade, denn wenn die Autorin hier scheitert, dann doch an ihrem hohen literarischen Anspruch. Und das ist sehr viel mehr, als man über weite Teile der Kriminalliteratur sagen dürfte.

Stuart MacBride: Die Stunde des Mörders. Roman. Goldmann Verlag. 474 Seiten. 8.95 Euro. ()

Astrid Paprotta: Feuertod. Roman. Piper Original. 316 Seiten. 12.40 Euro. ()

Kommentieren

Jenny Erpenbeck: Kairos

Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen

Iris Wolff: Lichtungen Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens

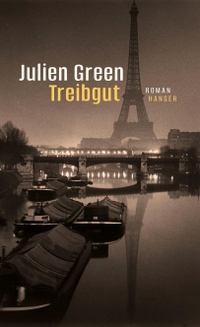

Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens Julien Green: Treibgut

Julien Green: Treibgut