Im Kino

Unten wohnt nicht Gott

Die Filmkolumne. Von Janis El-Bira, Lukas Foerster

24.05.2017. Terrence Malicks glücklichmachender "Song to Song" ist ein Beziehungsfilm ohne Landkarte. Joachim Rønning und Espen Sandberg schicken in "Pirates of the Caribbean - Salazars Rache" Johnny Depp auf seine hoffentlich vorläufig letzte Reise als Lidschattenpirat Jack Sparrow.

Seit einigen Jahren scheint Terrence Malick sein filmisches Gotteshaus vom Dach zur Krypta zurück zu bauen. Wo "The Tree of Life" direkt am Himmelszelt begann und "To the Wonder" die Nabelschnur zum Göttlichen am Fuße des Mont-Saint-Michel suchte, da schimmerte in "Knight of Cups" bloß noch ein matter Abglanz des Ewigen auf den Wasseroberflächen mondäner Infinity-Pools, eingelassen in die Betonburgen von Los Angeles. Nun, mit "Song to Song", hat Dombaumeister Malick gleichsam unterhalb der Fundamente gegraben, im Sand und Lehm, wo sein neuer Film anfängt und endet. Dort unten wohnt nicht Gott, sondern die Liebe als Passion, sehrend schön und schrecklich zugleich.

Rooney Mara, Ryan Gosling und Michael Fassbender spielen die Menschen, also die Malick'schen Idealtypen, die von der Zentrifugalkraft der Liebe aus- und zueinander getrieben werden. Die Bühne ihres Reigens bildet Austin in Texas, Malicks Heimatstadt und mit ihrer lebendigen Indie-Music-Szene ein permanentes Authentizitätsversprechen. "Keep Austin weird", lautet der Stadtslogan, und weird sind auch die Pfade, die dieser Film im steten Wechsel des Beziehungsgeflechts einschlägt. Maras und Goslings Musikerfiguren lieben einander, wie Teenager sich lieben, stürmisch wie die Kinder verfeindeter Elternhäuser im Märchen. Aber Mara liebt auch die Aussicht auf die große Karriere, die hinter Michael Fassbenders bunten Sonnenbrillen funkelt, mit denen er als Band-Produzent seine koksgeweiteten Pupillen versteckt. Gosling liebt ihn auch, als wacklige Bromance am Scheitelpunkt des einsetzenden Erfolgs. Und sie alle fahren noch auf Nebengleisen, lieben andere Frauen und Männer. Manchmal länger, wenn Natalie Portman und Cate Blanchett hinzutreten, und dann wieder so flüchtig, dass der Schweiß des Liebemachens kaum auf der Haut getrocknet ist, da ist die Liebe selbst schon lange weitergezogen. "Song to Song" ist ein Beziehungsfilm mit Anfang und Ende, aber ohne Landkarte für die dazwischen liegenden Wege.

Leicht wäre es, das alles als banal abzutun, als unsortiertes Bildergewitter über einem fahrlässig mäandernden Plot. Aber das hieße, blind zu sein für die seismographische Genauigkeit, mit der hier filmisch erzählt wird. Schon immer erprobte Malicks Kino die induktive Methode, verhandelte letzte Dinge in mikroskopisch kleinen Wirklichkeitsausschnitten. Zuletzt aber ist der Raum, in dem diese Momente gebündelt und gleichermaßen evaluiert werden, weiter und offener geworden. Die Pranke des Normativen aus früheren Arbeiten, kurzum: das spezifisch Malick-Katholische, scheint den Würgegriff zu lockern. In "Song to Song" entstehen daraus wunderhellste Augenblicke völliger Freiheit, die trotzdem nichts von ihrem inhaltlichen Gültigkeitsanspruch einbüßen. Denn wer sonst könnte so glühend vom Glück erzählen wie Malick, der seine Protagonisten auf eine Sauftour nach Mexiko schickt, wo am Strand ein Vogelhänder zu den Klängen von Camille Saint-Saëns' "Orgelsinfonie" seine Tauben anpreist? Wer sonst könnte das quälende Gewissen nach dem Treuebruch derart plastisch machen, indem ein ganzes Schlafzimmer noch von der Leinwand herab nach Scham zu riechen scheint? Wo sonst wird die gefährliche Ekstase des Live-Musizierens so greifbar wie in jener von allen guten Geistern verlassenen Szene, in der Val Kilmer auf der Konzertbühne die Lautsprecheranlage mit einer Kettensäge zerlegt? Das alles hat bei Malick Raum und Luft. Sein Kino staunt weiterhin über die eigene Fähigkeit zur Weltverdichtung. Und man staunt mit ihm.

In "Song to Song" wird aber noch etwas Anderes deutlicher denn je. Wie sehr nämlich dieses Freiheitsglück nicht allein am seidenen Faden des unerschöpflichen Bilderfundus hängt, den Kameramann Emmanuel Lubezki sammelt. Vielmehr ist es auf Spieler angewiesen, die bereit sind, Dinge zu tun, die sie nicht tun müssten, agierten sie bloß im Sinne ihrer Figuren. Malicks Ensemble tauscht Repräsentation gegen Performance, spielt sich selbst, tastet sich zueinander vor wie auf einer Probebühne und stolpert über Austins Musikfestivals, als wandelten alle hier auf den Ruinen einer längst untergegangenen Zivilisation. Alles und jeder will berührt, will angefasst werden, jede Szene stellt eine neue Versuchsanordnung dar. Einmal blinzelt Gosling durch das Loch in einem kaputten Sonnenschirm, den Mara über ihrer Schulter hält. Vom Spiel der Liebe erzählt dieser Augenblick genauso viel, wie von der Liebe zum Spiel.

Janis El-Bira

Song to Song - USA 2017 - Regie: Terrence Malick - Darsteller: Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender, Natalie Portman, Cate Blanchett, Holly Hunter, Val Kilmer - Laufzeit: 129 Minuten.

---

Der Bösewicht macht was her, in der Theorie: Salazar (Javier Bardem) war einst ein spanischer Piratenjäger, wenn die Haupthandlung von "Pirates of the Caribbean - Salazars Rache" einsetzt, ist er selbst zum Zombie-Pirat geworden, der in einer düsteren Grottenwelt vor sich hin sumpft und auf Rache sinnt. Angelegt ist er zwar offensichtlich als eine Synthese diverser wohlbekannter Kinobösewichter (Heath Ledgers Joker aus "The Dark Knight" ist ein besonders naheliegender Verwandter), aber Jarvier Bardem trifft in seinem Spiel doch einen einigermaßen originellen Tonfall irgendwo zwischen Melancholie und Sadismus. Wenn dann beim ersten Auftauchen Salazars auch noch atmosphärischer Funkenregen die Szenerie illuminiert, darf man für einen Moment hoffen, dass es dem Regisseursteam Joachim Rønning und Espen Sandberg gelingen könnte, noch einmal die filmischen Energien zu mobilisieren, die die ersten drei Filme der Serie zur - neben den durchaus artverwandten Raimi-"Spider-Man"s - vielleicht schönsten Blockbusterreihe der Nullerjahre gemacht hatten.

Leider ist das ein schnell verglühendes Strohfeuer. "Salazars Rache" ist nicht ganz so lahm wie der vierte Teil "Fremde Gezeiten", dennoch kann der Film nicht lange darüber hinwegtäuschen, dass aus dem Piratenuniversum, das Produzent Jerry Bruckheimer ursprünglich einmal um eine Theme-Park-Attraktion herum entworfen hatten, die Luft ziemlich komplett raus ist. Besonders deutlich wird das ausgerechnet an der Hauptfigur. Fast könnte man meinen, dass nicht Salazar, sondern der ewige Lidschattenpirat Jack Sparrow der eigentliche Zombie ist - so ausgesucht lustlos wie Johnny Depp in seinem eigenen Film herumstolpert. Stumpf und inzwischen ohne jeden Anlass kultiviert er die immergleichen Marotten und sagt fast mechanisch seine diesmal besonders ausgesucht unkomischen (zugegeben: Dialogwitz war nie die Stärke der "Caribbean"-Filme) Sprüche auf.

Andererseits hätte auch ein noch so gut aufgelegter Depp diesen Film nicht gerettet. Sein erster Auftritt in einer ausgiebiebigen Actionsequenz, in deren Verlauf Sparrow anstatt eines Tresors ein ganzes Bankhaus raubt und dabei am Ende dennoch keine Beute macht, mag sogar noch als nostalgische Referenz an den gewissermaßen entsubstanzialisiereten Wahnwitz der ersten drei, von Gore Verbinsiki inszenierten "Caribbean"-Filme durchgehen. Aber schon da bleibt die Rasanz weitgehend Behauptung. "Viel Lärm um Nichts" ist eben nur dann ein gutes Blockbustermotto, wenn der Lärm selbst etwas hermacht. Ansonsten bleibt nur ein leerer Tresor. Auch die Verbinsiki-Piratenfilme waren im Kern Nullsummenspiele - aber eben als solche von einer welterschütternden, oder wenigstens sinnzersetzenden Wucht. "Salazars Rache" fühlt sich dagegen an, als würde man einen Ausflug zu einem opulent ausgestatteten Abenteuerspielplatz unternehmen, nur um dort eine lahme Runde Mensch-Ärgere-Dich-Nicht zu spielen.

Eigentlich ist alles vorhanden, was ein ordentlicher "Pirates of the Caribbean"-Film braucht: Eine hinreichend abstruse Ausgangsidee, eine hinreichend große Anzahl alter Bekannter und neuer, erst einmal durchaus vielversprechender Gesichter (neben Bardem vor allem Kaya Scodealrio als Wissenschaftlerin Katherine Smyth, die sich auf Sparrows Seite schlägt), ein magischer Dreizack als MacGuffin, eine Prise Sentiment in Form einer Vater-Sohn und dann auch noch eine weitere in Form einer Vater-Tochter-Geschichte, Zombiepiraten und Zombiehaie… Aber in den alten Filmen war das alles eben nur Rohstoff, Spielmaterial, hatte nur insoweit einen Wert, wie es in Bewegung versetzt werden konnte. Bei Rønning und Sandberg dagegen stehen alle Attraktionen wie angestaubte Theaterrequisiten in der Gegend herum. Salazars Schiff zum Beispiel: Bei einem Angriff bäumt es sich zunächst auf, die Planken verwandeln sich in Reißzähne, das gegnerische Boot wird nicht einfach geentert, sondern regelrecht kannibalisiert. Eigentlich ein großartiger Effekt, der außerdem das Unheimliche an einer immer wieder nur sich selbst zitierenden Populärkulur auf den Punkt bringt - aber im Film bleibt es dann bei ein, zwei Minuten hektischem Gerumpel. Vor allem fehlt es dem Film an geistiger Beweglichkeit. Aus der erst einmal nicht schlechten Idee, dass Salazar keinen Fuß auf festen Boden setzen kann, hätte Gore Verbinski seinerzeit locker ein halbes Dutzend aberwitziger Comedy-Actionszenen gewonnen. Bei Rønning und Sandberg dagegen rennen die Zombiepiraten übers Wasser auf eine Insel zu und kommen dann irgendwann einfach nicht mehr weiter, das war's.

So könnte man den Film fast Szene für Szene durchgehen: Verpasste Chancen allenthalben (und auch, was man an Hans Zimmer hat, merkt man erst, wenn er, wie hier, fehlt). Wenn jemals ein Film am langen Schatten seiner Vorgänger gescheitert ist, dann dieser. Noch am besten funktioniert er in den wenigen Momenten, die nach einem eigenständigen Stil suchen: Irgendwo ganz tief unter dem Piratenkrawall ist in "Salazars Rache" ein geradliniger, naiver Fantasyfilm versteckt. Dessen Hauptfigur wäre dann nicht Sparrow, sondern Katherine Smyth, die zwar lange vor allem als Zielscheibe von sexistischem Rumgewitzel herhalten muss, die sich aber irgendwann doch ein wenig emanzipieren darf. Eine tolle Einstellung zeigt sie am Strand liegend, wie sie als Schiffbrüchige einen verzweifelten Blick auf die Weite des Meeres wirft; gefilmt in perspektivisch verzerrter Untersicht, wie in einem hysterischen Horrorfilm. Und In der vielleicht schönsten Szene des Films erkundet sie staunend eine glitzernde Wunderinsel. In Verbindung mit ihrem aufregenden roten Kleid fügt sich das zu einem Moment der reinen, flirrenden Visualität, der momenthaft einen sense of wonder aufkommen lässt, mit dem freilich Jack Sparrow bei seinem nächsten Auftauchen sofort kurzen Prozess macht. Knarz knarz.

Lukas Foerster

Pirates of the Caribbean - Salazars Rache - USA 2017 - OT: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales - Regie: Joachim Rønning, Espen Sandberg - Darsteller: Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Golshifteh Farahani - Laufzeit: 129 Minuten.

Kommentieren

Jenny Erpenbeck: Kairos

Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen

Iris Wolff: Lichtungen Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens

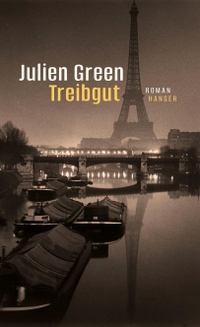

Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens Julien Green: Treibgut

Julien Green: Treibgut